昆虫シリーズ68 虫こぶ

|

|

- 昆虫が作る隠れ家「虫こぶ」

昆虫が植物をかじったり、産卵管で突き刺したり、だ液成分を注入するなどすると、植物側に様々な異常が起こり、葉や枝の一部がこぶ状に膨らんだり、果実がいびつな形に肥大したりする。その中には、幼虫が入っている。これを「虫えい」、「虫こぶ」などと呼んでいる。幼虫は、その安全な隠れ家の中で、水分と栄養をたっぷり含んだ植物組織を食べて育つ。(写真:エゴノネコアシ)

|

|

|

|

|

- 虫こぶをつくる理由

クリの芽に虫こぶをつくるクリタマバチの幼虫は、そもそも歩き回る脚がない。虫こぶを割った断面をみると、幼虫の周りを柔らかく、水分たっぷりな組織が取り囲んでいる。その中で一歩も歩くことなく、周りのご飯を食べて育つことができる。一方、虫こぶの外側は、壁で覆われているから、外敵の昆虫や小動物、高温や乾燥、大雨、強風といった環境の変化から身を守ることができる。つまり、虫こぶは、幼虫にとってエサであり、安全な隠れ家なのである。

|

|

- 虫こぶの和名のルール・・・「寄生植物名」+「形成された部位」+「形の特徴」+「フシ(虫こぶ)」。例えばマタタビミフクレフシの和名は、マタタビの実の部分が膨らんだ虫こぶだから、「マタタビ+ミ+フクレ+フシ」と名付けられた。

|

|

- 参考動画:虫こぶをつくる昆虫(動物研究部・井手竜也) - YouTube

|

|

- マタタビの虫こぶ・・・マタタビタマバエの♀は、マタタビの雌しべの下部や未熟な実に、腹部からのばした針状の産卵管を差し込んで卵を産む。その実は、化学物質によって、やや平たいデコボコした形に膨らむ。これは「虫こぶ(マタタビミフクレフシ)」と呼ばれている。幼虫は、虫こぶの中で孵化して、中身を食べて育つ。虫こぶが下に落ちる頃に羽化して外に出ていく。

|

|

- マタタビの実は2種・・・ドングリ型と虫こぶ型とがあり、珍重されるのは虫こぶ型である。その虫こぶ型の果実は、薬効があるとされ、昔から生薬や薬用酒に利用されてきた。虫こぶ果実をホワイトリカーと氷砂糖で漬けた薬酒は、冷え性や利尿、強壮に効果があるとされている。

|

|

- 巣の構造・・・虫こぶの中には、幼虫の部屋が幾つもできている。この虫こぶは、マタタビミフクレフシと呼ばれている。幼虫は、6月から10月頃まで。成虫の命は、わずか1~2日と短い。

|

|

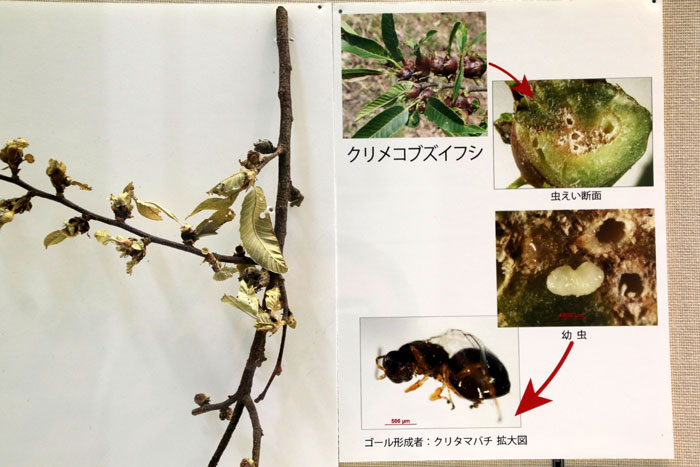

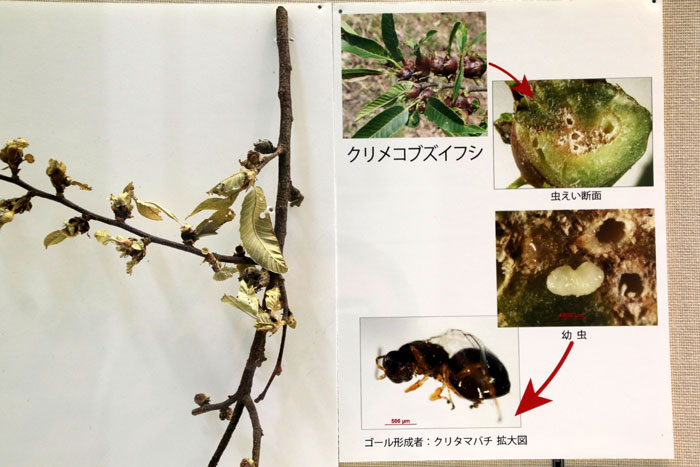

- クリメコブズイフシ・・・春、クリの木が芽吹くころ、葉の付け根に赤い実のような膨らみが見られるようになる。中国原産の外来種・クリタマバチがつくる虫こぶで、クリメコブズイフシと呼ばれている。中に幼虫が入っており、梅雨の頃に蛹化し、虫こぶの中で羽化した後に脱出する。外に出ると、ハネを伸ばし、クリの芽に産卵。一か月ほどで幼虫がふ化し、越冬後、クリの芽吹きとともに虫こぶが成長する。このクリタマバチは、1941年に岡山県で見つかって以来、全国に広がった。

|

|

- 外来の害虫・クリタマバチ・・・外来の害虫に壊滅的な打撃を受けた事例は、マツ以外にクリがある。クリタマバチは、戦前に中国から日本へ持ち込まれたクリの苗木についていたもので、その後全国に広がった。その結果、日本中の自生のクリが大きく減少するほど大打撃を受けた。(クリタマバチ写真出典:ウィキメディア・コモンズ)

|

|

- クリタマバチの爆発的な繁殖力の秘密・・・メスだけで子孫を残す特殊な繁殖能力をもつ。オスを必要とせず、メスの遺伝子だけで子どもができる無性生殖で、その子孫はクローン。だからたった1匹の成虫が日本に侵入すれば、日本中に繁殖拡大することができる。外来種であるクリタマバチは、日本に天敵が存在せず、効果的な対処法を持たなかったからである。そこで行政が天敵のチュウゴクオナガコバチを中国から輸入して放ち、やっと被害は沈静化した。 (写真:秋田県立博物館「これなに?葉っぱについた丸い゛こぶ゛」展)

|

|

- ケヤキの葉にできた虫こぶ/ケヤキハフクロフシ・・・5月頃、ケヤキの葉表に徳利をひっくり返したような形の小さなコブが多数できる。アブラムシの仲間・ケヤキハフクロフシは、4月にふ化した幼虫が新しい葉裏に寄生することで、葉が窪んで葉表に虫こぶがつくられる。この虫こぶを開けてみると、黄色い小さなアブラムシが多数観察できる。6月になると、虫こぶから成虫が脱出して、夏期には中間寄主のタケ、ササの根で繁殖した後、秋にケヤキに戻り越冬する。

|

|

|

|

- エゴノネコアシ・・・アブラムシの仲間・エゴノネコアシアブラムシがつくった虫こぶ。夏、エゴノキの枝先にバナナ状の虫コブがついていることがある。これはアブラムシがつくった黄緑色の虫こぶで、猫の足に見立ててエゴノネコアシと呼ばれている。

|

|

|

|

- エゴノネコアシアブラムシの生活史・・・エゴノキで越冬した受精卵が孵化すると、雌が生まれ、エゴノキの芽を吸汁する。その刺激で芽が変形し、枝先にバナナ房状の虫コブができる。この中で増殖する。7月頃、有翅虫が誕生し、虫コブから飛び立ってイネ科の雑草・アシボソに移動する。そこでは雌だけで雌の仔虫を次々と生む。葉の裏にコロニーをつくる。10月頃、翅のある雌が生まれて、再びエゴノキへ戻って雌と雄の有性虫を産む。そのペアによって受精し産卵する。受精卵は越冬して翌春に孵化、再びこのサイクルを繰り返す。

|

|

|

|

|

|

|

- ヌルデハベニサンゴフシ(虫こぶ)・・・秋、葉の軸に奇妙な「虫こぶ」ができる。これは、ヤノハナフシアブラムシが寄生し、産卵の刺激でできたもの。その虫こぶの名は、ヌルデ・ハ・ベニサンゴ・フシ

。確かに珊瑚のような形をしていて、緑色から次第に紅色になる。

|

|

- ヌルデミミフシ・・・ヌルデシロアブラムシという虫がヌルデの葉に寄生すると、それに対する防衛反応で、不規則で大きなこぶを作る。

|

|

- 参考動画:【虫こぶ】ヌルデの木についていた虫こぶの中身は?(マイクロスコープ観察) - YouTube

|

|

- ヌルデミミフシの断面・・・ヌルデミミフシは、虫こぶの中では最大級で、内部に多数のアブラムシを蔵し、多量のタンニンが蓄積されている。(写真:秋田県立博物館「これなに?葉っぱについた丸い゛こぶ゛」展)

|

|

|

- 五倍子・・・10月初旬、幼虫が脱出する前のヌルデミミフシを採取して乾燥させたものを「五倍子」と呼ぶ。

|

|

|

- 虫こぶの利用・・・虫こぶには、60~70%のタンニンと没食子酸を含み、染料や写真現像液のピロガノール、インク、白髪染めに用いられた。五倍子の染め物は、平安時代から利用され、空五倍子色(うつふしいろ)と呼ばれる伝統的な紫鼠系の色を作り出す。

|

|

- ヌルデハイボケフシ(虫こぶ)・・・ヌルデフシダニの幼虫が造った虫こぶ。葉の表にイボのように膨らみ、葉の裏はへこんで白い毛が密生し、その中にダニがいる。この虫こぶの名前は、「ヌルデのハ(葉)にイボのようについたケ(毛)のあるフシ(むしこぶ)」という意味である。

|

|

- ナラメリンゴフシ・・・コナラやミズナラの枝の先端にできる虫こぶ。ナラメリンゴタマバチが冬芽に産卵。5月頃にピンポン玉程度の大きさまで急速に発育し、リンゴのような赤みを帯びる。内部組織はスポンジ状で柔らかい。

|

|

|

- エノキハトガリタマフシ(写真出典:森林総合研究所)

エノキトガリタマバエは、エノキの葉や葉柄などに円錐形の虫こぶをつくる。その虫こぶには、幼虫が1匹ずつ入っている。「エノキのハについたトガったタマのようなフシ」がつくので、エノキハトガリタマフシと呼ばれている。エノキトガリタマバエの成虫は3~4月に羽化し、エノキの新芽付近に産卵する。5月下旬頃までに幼虫と虫こぶは成熟し、落下する。幼虫は地上に落下した虫こぶの中で翌年の春まで過ごしてサナギになる。

|

|

|

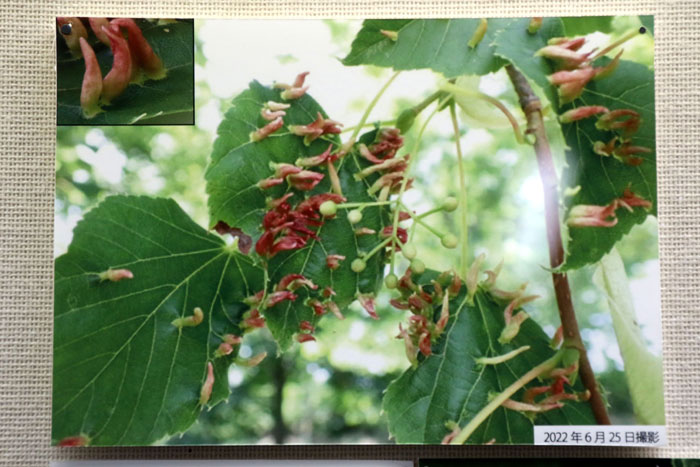

- サクラハトサカフシ・・・サクラフシアブラムシの寄生によって、サクラの葉に形成される虫こぶ。

|

|

- ガマズミミケフシ・・・ガマズミミケフシタマバエの寄生によってできる虫こぶ。ガマズミの果実が肥大し、緑色となる。

|

|

|

|

- クズハトガリタマフシ・・・クズの葉にできる虫こぶ。クズハトガリタマバエがク

ズの新葉の葉裏に産卵することによってできる。葉表は半円形に膨らみ、葉裏は球形で毛が生え、先端が尖っているのでトガリタマフシと呼ばれている。幼虫は7~10月に成熟。秋に枯葉と一緒に落葉して越冬。次の春に蛹になる。

|

|

- キイチゴハケフシ・・・キイチゴ(モミジイチゴ)の葉が変形して縮れあがり、さらに毛が生えているので気持ち悪い印象を受ける。

|

|

- ミネカエデハイボフシ・・・フシダニの一種による虫こぶで、成熟すると赤くなる。

|

|

|

|

- ノブドウの虫こぶ・・・ブドウタマバエやブドウトガリバエなどの幼虫が寄生すると、実は紫色や碧色などになる。

|

|

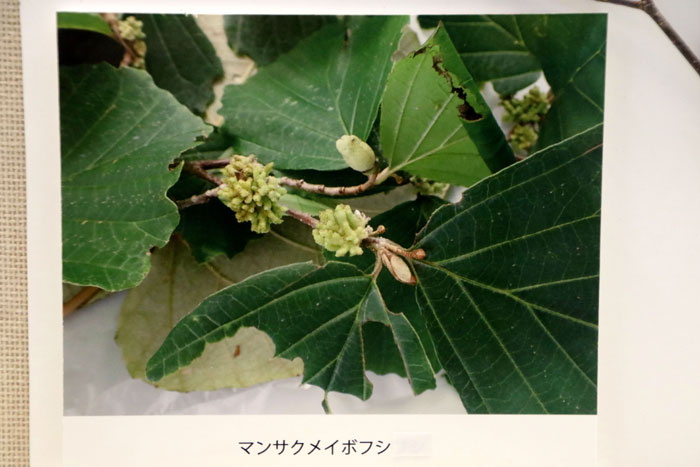

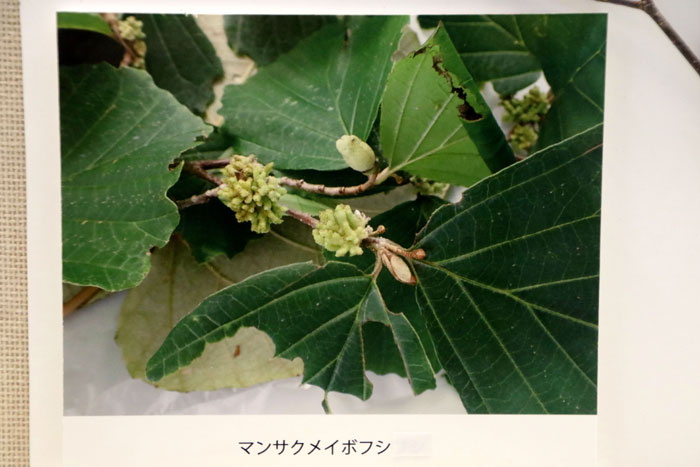

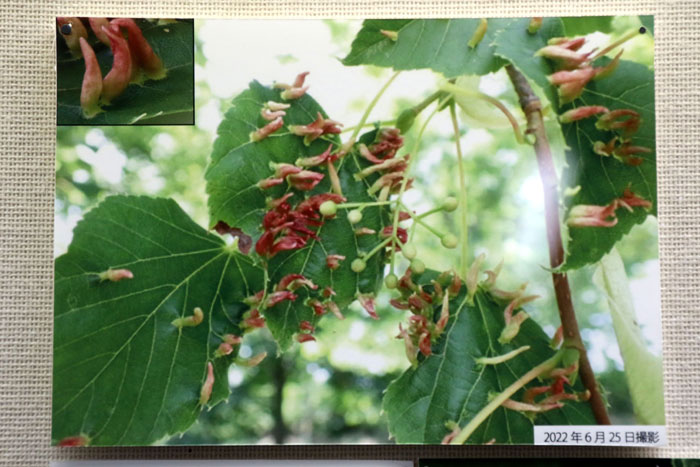

- マンサクメイボフシ・・・マルバマンサクの側芽がイボ状に肥大した虫こぶ。晩夏に小さな穴が開き、マンサクイガフシアブラムシが脱出する。(写真:秋田県立博物館「これなに?葉っぱについた丸い゛こぶ゛」展)

|

|

- シナノキハツノフシ・・・フシダニが、シナノキの葉表につくった袋状の虫こぶ。細長く角状に突出し、中央部が膨らんで先が尖っているものが多い。(写真:秋田県立博物館「これなに?葉っぱについた丸い゛こぶ゛」展)

|

|

- ウダイカンバムレトサカフシ・・・ウダイカンバの葉にできた虫こぶ。形成者はマンサクイガフシアブラムシ。(写真:秋田県立博物館「これなに?葉っぱについた丸い゛こぶ゛」展)

|

|

|

|

- ヨモギクキワタフシ・・・ヨモギワタタマバエによってヨモギの茎に作られる綿状の虫こぶ。

|

|

- ササウオフシ(笹魚フシ)

クマイザサやチシマザサなどのササ類の芽に、長さ20cmほどのタケノコのようなものができていることがある。その名をササウオフシ(笹魚フシ)という。その不思議な名前の由来は・・・江戸時代、ササウオフシは、「谷川に落ちてイワナになる」と言い伝えられてきた。岐阜・飛騨地方の代官・長谷川忠崇が著した地誌「飛州志」には、「山笹の芽、岩魚と云う魚になる・・・是れを割りて見るに、中心までも竹の皮を束ねたるが如きものにて骨肉なし。火中なーに入れても魚の臭気もなし。是れ竹の病とも謂うべきか」と書かれている。実際は、ササウオタマバエという小さなハエがササ類の側芽に産卵することによって形成されたものである。(写真:秋田県立博物館「これなに?葉っぱについた丸い゛こぶ゛」展)

|

|

- 参考動画:虫こぶをつくる昆虫(動物研究部・井手竜也) - YouTube

|

| 参 考 文 献 |

- 「集めて楽しむ昆虫コレクション」(安田守、山と渓谷社)

- 「昆虫の生態図鑑」(Gakken)

- 「ずかん 虫の巣」(監修・岡島秀治、技術評論社)

- 「昆虫学者の目のツケドコロ」(井出竜也、ベレ出版)

- 「イモムシの教科書」(安田守、文一総合出版)

- 「イモムシとケムシ チョウ・ガの幼虫図鑑」(小学館)

- 「小さな小さな虫図鑑」(鈴木知之、偕成社)

- 「虫のしわざ観察ガイド」(新開孝、文一総合出版)

- 「虫えいの不思議 昆虫が作った隠れ家」(秋田県立博物館・藤中由美、秋田さきがけ2022年10月19日)

- 「これなに?葉っぱについた丸い゛こぶ゛」展(秋田県立博物館)

- 「森の虫の100不思議」(日本林業技術協会)

|