昆虫シリーズ73 世界の昆虫② 世界のチョウその2

INDEX メガネトリバネアゲハ、地域によって色が変化、緑色型、青色型、オレンジ色型、ゴクラクトリバネアゲハ、ゴライアストリバネアゲハ♀、ビクトリアトリバネアゲハ、チトヌストリバネアゲハ、中南米のタテハチョウの仲間、ウズマキタテハ属、ハガタムラサキ、オスジロアゲハ、ヘクトールベニモンアゲハ、アカボシウスバシロチョウ、ミュラー型擬態、オオナンベイツバメガ、カザリシロチョウの仲間、ミイロタイマイ、オオクジャクアゲハ、タカネクジャクアゲハ、アンテノールオオジャコウアゲハ、フォルカスミドリアゲハ、ホソチョウ、アポロウスバシロチョウ、シンジュタテハ、ボカシタテハの仲間、オオヤマキチョウの仲間、オオカバマダラ

メガネトリバネアゲハ (インドネシア・モルッカ諸島~オーストラリア)

地域によって色が変化 ・・・このチョウの不思議な点は、すむ地域によって♂のハネが変わること。最も広い範囲に分布するのは緑色のタイプである。インドネシアのハルマヘラ島周辺ではオレンジ色タイプ、ソロモン諸島では青色タイプになる。♂のハネの輝きは、構造色によるもの。ただし♀は大型で地味な色をしている。

メガネトリバネアゲハ緑色型 (モルッカ諸島のアンボン島~ニューギニア~オーストラリア) ・・・緑色の系統は分布が広いだけに地理的変異が大きく、多くの亜種に分けられている。上左がオーストラリア産、上右がニューギニア産である。

メガネトリバネアゲハ・オレンジ色型/アカメガネトリバネアゲハ (インドネシア)・・・インドネシアのマルク諸島に分布するオレンジ色が特徴的なトリバネアゲハ。クロエサストリバネアゲハとも呼ばれている。

19世紀、イギリスの博物学者・ウォーレスは、バチャン島の亜種、オレンジ色をしたクロエサストリバネアゲハを捕まえた時、「興奮のあまり頭に血が逆流し、あやうく卒倒しかけた」と書いている。

VIDEO

参考動画:メガネトリバネアゲハ オス /海野和男 - YouTube

ゴクラクトリバネアゲハ (ニューギニア)・・・♂には細い尾状突起がある。

ゴライアストリバネアゲハ♀ (写真出典:Wikimedia Commons )・・・ハネの面積が最大のチョウ。ハネを広げると260mmもあるアレキサンドラトリバネアゲハなど、世界で最も大きいチョウと言えばトリバネアゲハの仲間。この仲間は、♂よりも♀がずっと大きい。実際、鳥と間違えて鉄砲で撃ち落とされたトリバネアゲハの♀が大英博物館に保存されているという。

ビクトリアトリバネアゲハ♀ (ソロモン諸島)・・・♂の開張は150mmほどだが、♀は200mmを超えるほど巨大である。1854年に最初に得られた♀は、マック・ギルブレイによって撃ち落されたものだという。ちなみに現地人は、トリバネアゲハを弓矢で射落としていたという。

ビクトリアトリバネアゲハ♂ ・・・♂のハネは、金緑色に輝き、前ハネの先端は金緑色のものと美しい黄色みを帯びた個体がいる。

チトヌストリバネアゲハ (西パプア州アルファック山脈)・・・トリバネアゲハは、ウマノスズクサの毒性のお陰で天敵が少ない。それだけサナギになる確率が高く、村人はサナギを集めて売っているという。チョウを呼び寄せるため、森の中にトリバネアゲハが好むブーゲンビリアやハイビスカスを植えた場所がある。上の写真は、その花にやってきた個体を撮影したものであろう。

中南米のタテハチョウの仲間 (中南米)・・・中南米のタテハチョウの仲間。ハネ裏が美しい渦巻き模様がある種は、ウズマキタテハ属である。

VIDEO

参考動画: キレネウズマキタテハ Callicore cyllene /海野和男 - YouTube

ハガタムラサキ (マダガスカル)・・・マダガスカルにしか分布していない固有種。

オスジロアゲハ (アフリカ)・・・♂だけに尾状突起があり、♀にはないので別種のように見えてしまう。幼虫はミカン科の植物を食べる。

ヘクトールベニモンアゲハ (インド南部、スリランカ)

アカボシウスバシロチョウ (ヨーロッパ、中央アジア)・・・名前は、ギリシャ神話に登場するアポロンに由来する。

毒を持つチョウのミュラー型擬態 ・・左からマダラチョウ科、ドクチョウ科、スカシマダラ科と科の違うチョウだが、同じ種と見まがうほど似ている。南米のアマゾンなどでは、同じ地域にすむ種の異なる毒チョウ同士が、同種と見まがうほど似ている。1種ごとに模様や色が変わるよりも、互いに似た警告色の方が天敵に効果がある。これをミューラー型擬態(相互擬態)と呼んでいる。

オオナンベイツバメガ (南米)・・・ツバメガの仲間は、皆、ガとは思えないほど美しい。

カザリシロチョウの仲間 (ニューギニア、東南アジア)・・・ハネの表側は白色、裏側は様々な模様があって美しい。ニューギニアでは、霧が多くかかる標高2,400m以上の高地で種分化し、カザリシロチョウ属の半分くらいが生息しているという。

VIDEO

参考動画:タイのカザリシロチョウ /海野和男 - YouTube

ミイロタイマイ (ニューギニア)・・・小型でハネが三色(黒、緑、ピンク)に輝くアゲハチョウの仲間。ニューギニア島の標高2000m以上の高山に分布している。

VIDEO

参考動画:ミイロタイマイ slow motion Graphium weiskei in flight /海野和男 - YouTube

オオクジャクアゲハ (ネパール~中国本土山岳部)・・・表ハネの青緑色鱗粉と、後ハネの赤色弦月紋が発達しているのが特徴。

VIDEO

参考動画:オオクジャクアゲハの飛翔 Papilio arcturus in flight /海野和男 - YouTube

世界で最も美しいカラスアゲハの仲間・タカネクジャクアゲハ ・・・中国、インド、ネパール、ミャンマーなどの標高2000~3000mの高山に分布している。

アンテノールオオジャコウアゲハ (マダガスカル)・・・ハネに星のような模様が散りばめられたジャコウアゲハの仲間で、マダガスカルを代表する固有種。幼虫がウマノスズクサの仲間を食べる毒チョウ。アフリカ大陸には、ウマノスズクサがあるにもかかわらず、ジャコウアゲハの仲間は全く分布していない。アフリカ大陸とマダガスカルは、陸地がつながっていなかったためと考えられている。

フォルカスミドリアゲハ (アフリカ)・・・黒に緑の模様があるアゲハチョウの仲間。

ホソチョウ (アフリカ)・・・アフリカのチョウによく見られる黒い斑点が多く、透明っぽいハネと細長く頑丈な体をもつ。主にトケイソウを食草とし、体内に毒をもつことから、いろいろなチョウに擬態されている。本種が鳥に捕まえられると、体から毒液を出し、鳥がチョウを吐き出した後でも無事に逃げることができるという。

アポロウスバシロチョウ (ヨーロッパ、中央アジア)・・・前ハネは白色で黒い斑点がある。ハネの縁は透明で透けている。後ハネは黒で縁取られた赤の目玉模様がある。アゲハチョウの仲間で、毒をもつ。フランスでは保護種に指定されている。6~8月に成虫が出現する。

名前の由来 ・・・後ハネに太陽のような丸い赤い模様があるところから、ギリシャ神話に登場する太陽の神アポロンにならって名付けられた。

シンジュタテハ (アフリカ)・・・真珠色の構造色を持つ大型のタテハチョウ。白い金属光沢は、見る角度によって桃色に輝くという。エチオピアやマダガスカルではジンジュタテハの仲間が切手に採用されている。

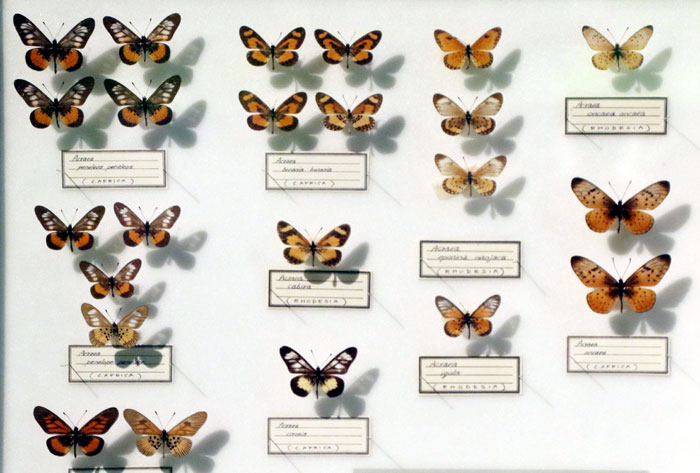

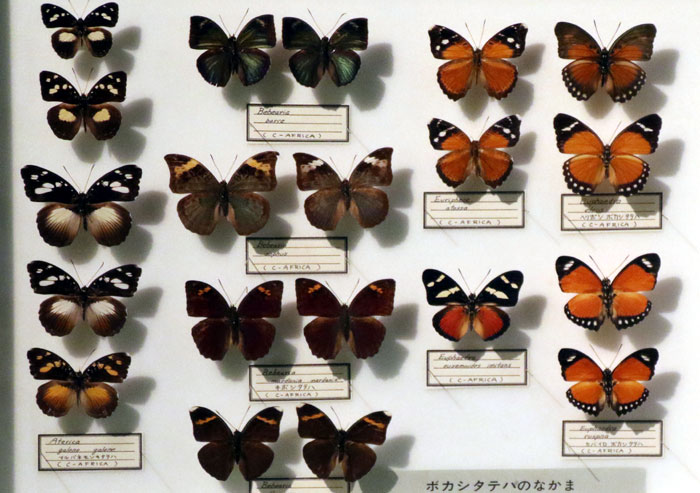

ボカシタテハの仲間 (アフリカ)・・・アフリカの熱帯雨林を中心に生息。森の中からほとんど出てこないので、森の中に腐ったフルーツを置いておびき寄せ、観察・採集しているという。

VIDEO

参考動画:カバイロボカシタテハ /海野和男 - YouTube

オオヤマキチョウの仲間 (中南米)・・・中南米に生息する大型のシロチョウで、3種が知られている。ツマベニオオヤマキチョウは、大型で飛翔力が強く、夏から秋にかけてフロリダからテキサス、カリフォルニアなどへ北上するという。

大移動するオオカバマダラ (南北アメリカ)・・・主に北アメリカのカナダ南部から南アメリカ北部にかけて分布し、渡りのチョウとして有名。南の暖かい越冬地で冬を過ごし、春になると北に向けて移動を始める。この大移動は、幼虫のエサを食べ尽くさないためであると考えられているが、いまだはっきりとした結論は出ていないという。

3000kmにも及ぶ長距離の渡りをするにもかかわらず、天敵である鳥の害がないのは、目立つ色で自ら毒を持ち危険であることを示す「警告色」のお陰である。

アメリカでは「モナーク」(皇帝)とも呼ばれ、最も親しまれているチョウである。日が射すとハネを震わせて飛ぶ準備をする。気温が上がると、ポンという音とともに風船玉がはじけるように群れが飛び立つ。夏にはカナダまで飛来し、北の涼しい地域にふんだんに生育する幼虫の食草のトウワタを食べて数を増やす。この食草には毒があり、成虫になっても毒が残っているので、鳥が食べないという。夏の終わりに成虫になると、南に向かって移動し、標高3000mを超えるメキシコ山岳地帯に何千万匹ものオオカバマダラが集まる場所が何カ所もあるという。

VIDEO

参考動画:オオカバマダラの群飛 MEXICO EL Rosario 1997/海野和男 - YouTube

参 考 文 献

「世界でいちばん変な虫 珍虫奇虫図鑑」(海野和男、草思社)

「世界のふしぎな虫 おもいろい虫」(今森光彦、アリス館)

「GET!角川の集める図鑑 昆虫」(丸山宗利ほか、KADOKAWA)

「講談社の動く図鑑MOVE昆虫」(講談社)

「すごい自然図鑑」(監修 石田秀輝、PHP研究所)

「昆虫たちのやばい生き方図鑑」(監修 須田研司、日本文芸社)

「366日の美しい昆虫」(三才ブックス)

「世界のチョウ大図鑑」(福田晴男、国土社)

「大自然のふしぎ 昆虫の生態図鑑」(学研)

「世界一うつくしい昆虫図鑑」(クリストファー・マーレー、宝島社)

「世界で最も美しい蝶は何か」(海野和男、草思社)

参考動画:unnokazuo(海野和男) - YouTube

特別展「世界の昆虫展 世界は昆虫であふれている」(秋田県立博物館)