昆虫シリーズ76 世界の昆虫⑤ 世界のビックリ昆虫等

INDEX 世界最大のハナムグリ、ツノハナムグリの仲間、ニューギニアオオトビナナフシ、ニューギニアオオトゲナナフシ、ゴライアスオオトビナナフシ、サカダチコノハナナフシ、コノハムシの仲間、カレハカマキリ、ハナカマキリ、ニューギニアオオコノハギス、ビワハゴロモ、ユカタンビワハゴロモ、シナカブリモドキ、チリオサムシ、バイオリンムシ、ヨロイモグラゴキブリ、シタベニオオバッタ、ニジイロバッタ、テイオウゼミ、ジュウシチネンゼミの仲間、東南アジアのセミ、ホウセキゾウムシの仲間、中・南アメリカのゾウムシ、ヘビトンボの仲間、オオアゴヘビトンボ、オオキバウスバカミキリ、世界最大のシロスジカミキリ、ルリイロオニノコギリカミキリ、テナガカミキリ、オーストラリアのタマムシ、マレーテナガコガネ、チャイロクモテナガコガネ

世界最大のハナムグリ (アフリカ)・・・オオツノハナムグリは、世界最大で、ヤシ類の花に集まる。アフリカには、カブトムシのように大きな角をもつハナムグリがいる。大きさも様々で、オオカブトのように巨大な種類もいる。色もグリーンやオレンジなど、カラフルな仲間がたくさん。

アフリカにはハナムグリが多いが、カブトムシが少ないのは何故? ・・・カブトムシやハナムグリのように似た環境を好むものどうしは、住処やエサ場を巡る競争に勝ったものや、より住みやすい環境を見つけたものが繁栄すると考えられている。その勝者がハナムグリだと考えられている

(写真:ツノハナムグリの仲間 )

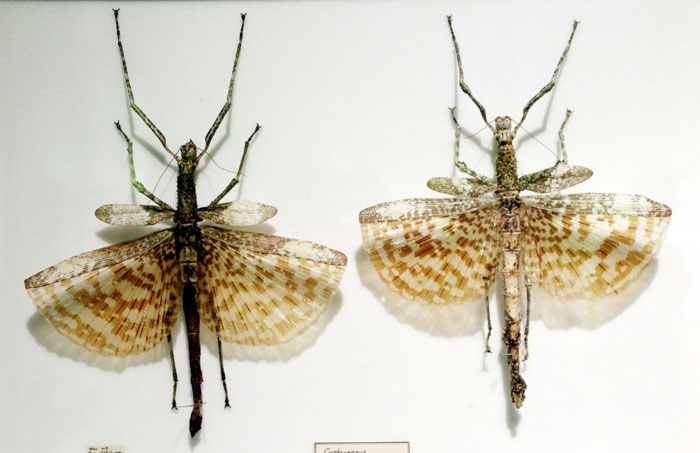

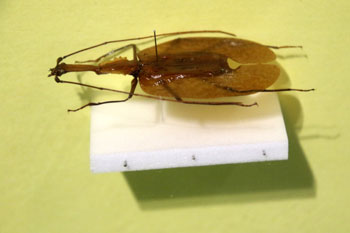

ニューギニアオオトビナナフシ (ニューギニア)・・・一般的に体が細いナナフシに比べ、体はずっと太く、世界最大級のトビナナフシ。ニューギニアやオセアニアの熱帯雨林に生息。動きは鈍く、木の枝に擬態し、じっとしていることが多い。木の葉を食べ、体色は緑や茶色など、生息地に合わせた色になる。

ニューギニアオオトゲナナフシ (ニューギニア)・・・全身トゲだらけの大型ナナフシ。

ゴライアスオオトビナナフシ (ニューギニア)・・・ニューギニアオオトビナナフシと共に世界最大のトビナナフシ。♀は♂よりも太く大きい。♂は腹部の先端に長い突起がある。

サカダチコノハナナフシ (マレー半島)

VIDEO

参考動画:サカダチコノハナナフシの威嚇 /海野和男 - YouTube

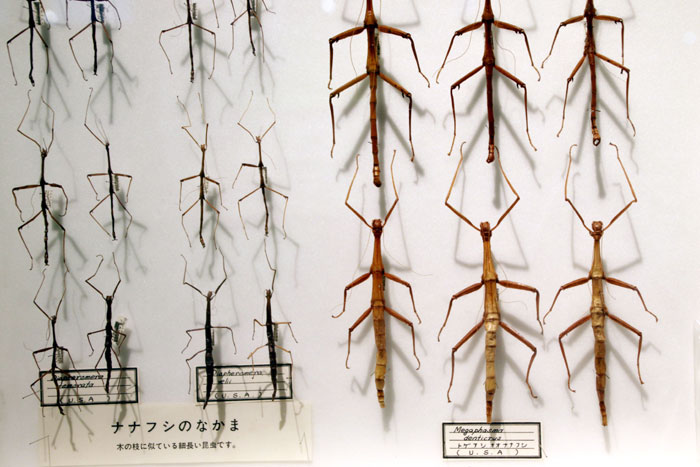

ナナフシの仲間 (アメリカ)・・・木の枝に似ている細長い昆虫。

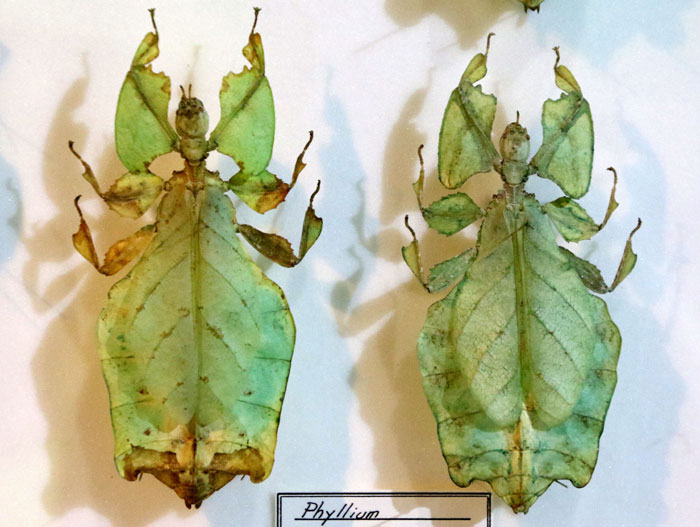

葉っぱのものまねチャンピオン・コノハムシの仲間 (東南アジア~オセアニア)・・・♀のハネには、細かい葉脈までついていて、種類によっては、虫に食われたようなあとまでついている。まさに木の葉そっくりである。木の葉が青々としている雨季に現れるものは、体が緑色。枯れ葉の多い乾季のものは、茶色をしている。♀の後ハネは退化して飛ぶことができない。つまり♀は飛ぶことを捨てて擬態に専念した結果、極限まで葉っぱらしい幅広さと薄さを手に入れたというわけ。♂は、あまり葉に似てないが、飛ぶことができる。

自然界では、葉っぱの色や模様が多様であるように、コノハムシの色や模様も様々。種が異なっても、基本的に若葉や枯葉まで色々な色彩がある。

VIDEO

参考動画:オオコノハムシの擬態 /海野和男 - YouTube

全身枯れ葉/カレハカマキリ (東南アジア)・・・熱帯アジアには、枯葉にそっくりなカマキリが何種もいる。落ち葉の上にいることが多く、全身が枯れ葉にそっくりなので、かなり見つけにくい。枯葉には、色々な色や模様があるように、カマキリにも様々な色や模様がある。それは、種によって異なるのではなく、個体によって異なる。

カレハカマキリの仲間の♀は、産卵後もその場に長く留まり、エサも食べずに卵のうを守る習性がある。普段は卵に覆い被さり、危険が迫ると、ハネを開いて威嚇する。

VIDEO

参考動画:カレハカマキリ何匹 /海野和男 - YouTube

ハナカマキリ (インドシナ~インドネシア)・・・ランの花にそっくりな美しいカマキリで、マレーシアでも「蘭カマキリ」と呼ばれている。ハナカマキリは、チョウやハチがよく来る花に似せてだまし討ちをする。さらに花になりきれば、鳥などに食べられることも少なくなるという、一石二鳥の擬態をする。

幼虫の中脚と後脚に花びらのような突起があり、まるで5枚の花びらを持つ花のように見える。ハナカマキリは、花の上にいることもあるが、葉の上にいても十分に虫を引き寄せることができる。虫たちは、ハナカマキリに吸い込まれるように真正面から飛び込んでくる。このように何かに似せて獲物をおびき寄せる擬態を「攻撃擬態」と呼んでいる。

VIDEO

参考動画:ハナカマキリ、幼虫と成虫 Orchid mantis nymph and adult flying - YouTube

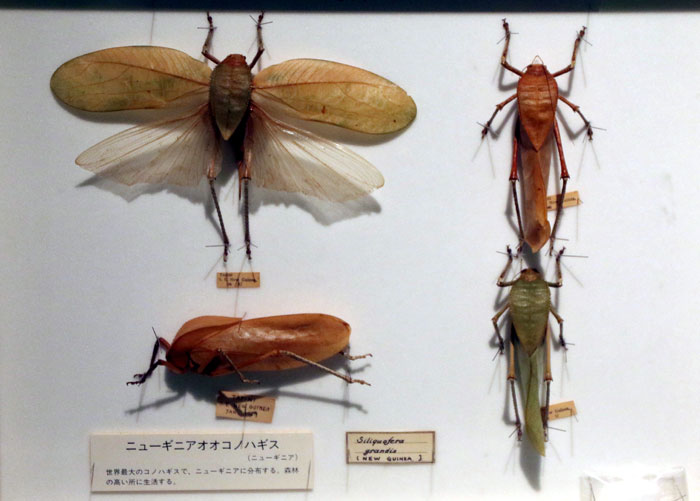

ニューギニアオオコノハギス (ニューギニア)・・・世界最大のキリギリスで、葉に擬態する。威嚇する時や♂が♀を呼ぶときに大きな声で鳴く。ニューギニアに分布し、森林の高い所で生活する。

人の顔をしたジンメンカメムシ (東南アジア)・・・背中の模様が人間の顔あるいはマゲをゆったお相撲さんの顔にも見えるユーモラスなカメムシ。体長は3cmほどで、東南アジアの熱帯雨林などに生息している。人の顔で敵を威嚇するためなのか?は不明。ただしハネを開けば、人の顔には見えない。幼虫はアカネ科の低木・サンタンカの実から汁を吸う。♀は、葉の裏にまとめて卵を産み、孵化するまでその場にとどまるという。

VIDEO

参考動画:ジンメンカメムシの人面模様 /海野和男 - YouTube

空飛ぶ水彩画「ビワハゴロモ」の仲間 ・・・楽器の琵琶にハネが生えたような昆虫。天狗の鼻のように前方に伸びた頭部に、水彩画のような美しいハネをもつユニークな昆虫。その柔らかい独特の美しさは、飛んでいても、よく目立ち、「空飛ぶ水彩画」と形容されている。セミと同じカメムシ目の昆虫。

アカバナビワハゴロモ (アカバナテングビワハゴロモ/マレーシア)・・・その名のとおり、赤い天狗の鼻のように長い突起と、後ハネが美しい。

ビワハゴロモの仲間・シタベニハゴロモ などは、頭の突起がない。ハネの色は鮮やか。

VIDEO

参考動画:ビワハゴロモってどんなムシ - YouTube

奇抜さナンバーワン・ユカタンビワハゴロモ (コロンビア)・・・頭部がピーナッツの殻のように大きくふくらんでいて、ワニのように見えることから、別名アリゲーター・バグ(ワニ虫)とも呼ばれている。この奇妙な頭部の中身は、空洞だという。一説によれば、頭部にみせかけて、小鳥などの天敵に狙わせ、命を守っているという。

後ハネには、目玉模様がある。敵にあうと、ハネを広げて隠していた目玉で威嚇する。

シナカブリモドキ (中国)・・・中国産の大型のオサムシ。金緑色の強い金属光沢をベースに、赤~青みがかるものなど多くの変異があることで知られる。

チリオサムシ (チリ、アルゼンチン)・・・どこでもオサムシの仲間は美しいものが多い。夜、地上を歩き回るのに、なぜ美しく聞かざる必要があるのか?その謎はいまだに分からないらしい。

バイオリンムシ (インドネシア、マレーシアの熱帯雨林に生息)・・・上から見ると、バイオリンのような形のオサムシの仲間。体はとても薄く、サルノコシカケ科のキノコに集まる虫を食べて生活している。敵に会うと、お尻から臭い匂いの液を出す。体長は60~80mm。

世界最大のゴキブリ・ヨロイモグラゴキブリ (オーストラリア)・・・名前の由来は、「鎧を着てモグラのように土にもぐるゴキブリ」の意味から。地中にトンネルを掘って巣を作り、親と子が家族で生活している。落ち葉を巣の中に引き込んで、みんなで食べる。見た目は良くないが、巨大ゴキブリとして親しまれているらしく、飼育されることもあるという。

世界最大のバッタ・シタベニオオバッタ (南アメリカ)・・・南米のアマゾン流域に分布。大きなものは、ハネを広げると20cmに達する。

VIDEO

参考動画:ユカタンビワハゴロモ - YouTube

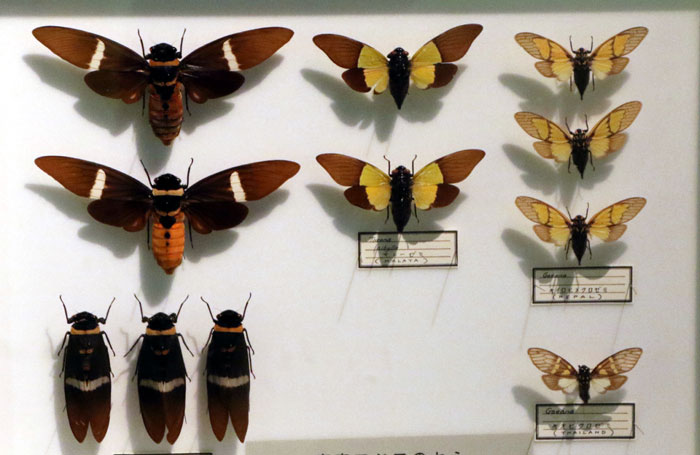

世界最大のセミ・テイオウゼミ (マレー半島)・・・体長7cm、翼を開いた長さが20cm近くもある世界最大のセミで、「帝王ゼミ」と呼ばれている。身体は赤く、ハネは透明。身体が大きい分、鳴き声もセミの中では大きい。捕まえると「ガガガ」と物凄い声を出す。

VIDEO

参考動画:世界最大のテイオウゼミ Giant cicada - YouTube

ジュウシチネンゼミの仲間( 北アメリカ)・・・16年間は幼虫の姿で地面の下で暮らし、17年に一度だけ大発生する不思議なセミ。同じ仲間のジュウサンネンゼミは、13年に一度現れる。

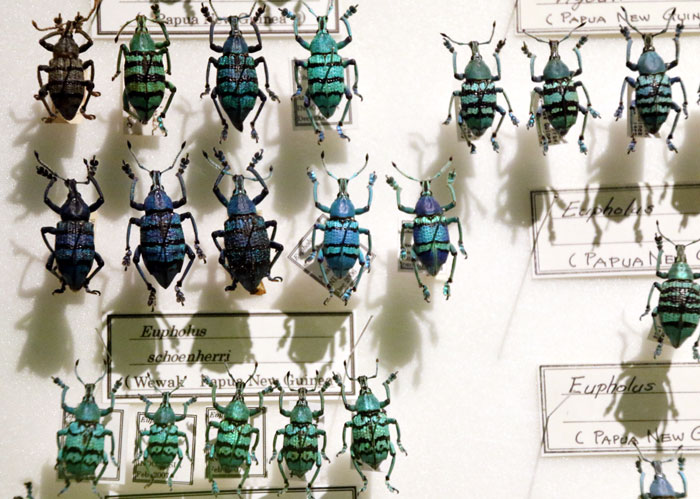

ホウセキゾウムシの仲間 (ニューギニア)・・・ニューギニア周辺のみに分布する美しく大型のゾウムシ。まるで色を塗ってニスで仕上げた玩具みたいな甲虫。模様や色はさまざま。派手で見つかりやすいが、体がすごくかたいので、わざと目立って「食べにくいぞ」とアピールしていると考えられている。ゾウムシは、身の危険を感じると地面に落ちて死んだふりをする種が多いが、本種はあまりしないという。

VIDEO

中・南アメリカのゾウムシ ・・・青や緑の金属光沢をもつ種が多く生息する。

ヘビトンボの仲間 (東南アジア)・・・タイなど東南アジアには、美しい水玉模様をもつ種類が知られている。ただし噛まれるとかなり痛い。

オオアゴヘビトンボ (写真出典:Wikimedia Common s)・・・中南米にすむオオアゴヘビトンボの大アゴは、クワガタムシのように大きく発達している。この♂の大アゴは、♂同士の喧嘩の時に使う武器である。大アゴを振り上げて相手を威嚇したり、取っ組み合いの喧嘩をしたりするところはクワガタムシと似ている。

VIDEO

参考動画:オオアゴヘビトンボの闘い Dobsonfly fight Corydalus sp. /海野和男 - YouTube

世界一アゴが長いオオキバウスバカミキリ (南アメリカ)・・・種類が多いカミキリムシの中でも、大アゴがクワガタムシのごとく発達しているチャンピオン。直径2cmほどの小枝もみ切るという。世界最大のカミキリムシは、タイタンオオウスバカミキリで、最大で165mmを超える。本種は、最大150mm超で世界2位。

ハネの模様 ・・・木に繊細な彫刻をした芸術品のようにも見える。西欧人は、この模様をハリケーンに例えているという。

世界最大のシロスジカミキリ (ニューギニア)・・・ウォーレスシロスジカミキリ。

ルリイロオニノコギリカミキリ (中南米)・・・熱帯にはルリイロオニカミキリという美麗種や大型種が多い。

テナガカミキリ (南米)・・・♂の前脚の長さは、体長の2倍もある。さらに黒、赤、黄が入り混じる賑やかな模様が目立つ。テナガカミキリが卵を産む木はイチジク科の倒木だが、その木に小さなサソリのようなカニムシがすんでいる。そんなことからテナガカミキリの背中には、小さなカニムシが乗っている。カニムシは、背中のダニなどを食べて掃除をしてくれる。代わりにカニムシはテナガカミキリを飛行機の代わりに使う。産卵場所や異性を求めて、倒木から倒木へ移動するテナガカミキリに乗ることで長距離移動すれば、必ず仲間に会えるというわけ。幼虫は、イチジクなどの枯れ木を食べる。木を切り倒すと、交尾や産卵の場として、成虫が集まってくるという。

オーストラリアのタマムシ (オーストラリア、ニューギニア)・・・ニューギニアやオーストラリアには、原始的なタマムシが生息している。ムカシタマムシという仲間で、数百種が知られている。

マレーテナガコガネ (東南アジア)・・・前脚が長い大型のコガネムシ。胸部をアップで見れば、金属のような光沢と、無数の点刻が美しい。日本に生息するヤンバルテナガコガネは天然記念物に指定され、採集飼育ともに禁止されている。

VIDEO

参考動画:マレーテナガコガネの喧嘩 /海野和男 - YouTube

参 考 文 献

「世界でいちばん変な虫 珍虫奇虫図鑑」(海野和男、草思社)

「虫・コレ 自然がつくりだした色とデザイン」(海野和男、丸善出版)

「GET!角川の集める図鑑 昆虫」(丸山宗利ほか、KADOKAWA)

「世界のふしぎな虫 おもいろい虫」(今森光彦、アリス館)

「講談社の動く図鑑MOVE昆虫」(講談社)

「すごい自然図鑑」(監修 石田秀輝、PHP研究所)

「昆虫たちのやばい生き方図鑑」(監修 須田研司、日本文芸社)

「366日の美しい昆虫」(三才ブックス)

「大自然のふしぎ 昆虫の生態図鑑」(学研)

「世界一うつくしい昆虫図鑑」(クリストファー・マーレー、宝島社)

「神秘の昆虫 ビワハゴロモ図鑑」(丸山宗利、エクスナレッジ)

特別展「世界の昆虫展 世界は昆虫であふれている」(秋田県立博物館)

参考動画:unnokazuo(海野和男) - YouTube