山野の花シリーズ96 マムシグサ、ウラシマソウ

|

|

- マムシグサ(蝮草、サトイモ科)

木漏れ日が射し込む雑木林の小道を歩くと、蛇が鎌首をもたげたような不気味な花がマムシグサ。テンナンショウとも呼ぶ。地下の芋から伸びる太い茎には、マムシそっくりなまだら模様がある。花を包む仏炎苞は、緑色から紫色で、白い筋が通っている。雌雄異株だが、雄花序は苞の合わせ目の下に穴があり、虫は出られるが、雌花序には穴がないので、虫は脱出することができない。言わば、虫にとっては恐ろしい殺虫レストランになっている。加えてこの仲間は、株が成長するにつれて、♂から♀へと「性転換」するという不思議な生態をもつ。もちろん果実も含めて毒草。

|

|

|

- 名前の由来・・・花茎には、葉っぱの鞘が筒状に重なっているので、「偽茎(ぎけい)」という。この太い偽茎の模様が、マムシの皮の模様に似ていることから、「蝮草」と書く。さらに花(仏炎苞)の形を横から見ると、まるでマムシが舌を出したような姿に似ていることも、この名の由来であろう。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- 葉・・・地下にある球茎から2個の葉を広げ、基部が合わさって鞘状になり、鳥足状に小葉を7~15個ほどつける。

|

|

|

- 花・・・茎のように見える偽茎を伸ばし、その先端に仏炎苞に包まれた肉穂花序(にくすいかじょ)をつける。仏炎苞は、緑色から紫褐色で、白い筋が通っている。

|

|

|

- 果実・・・トウモロコシ状の穂になった実が真っ赤に熟す。よく目立つ真っ赤な実でジョウビタキやメジロなどを誘って食べてもらい、種子を遠くへ運んでもらう。

|

|

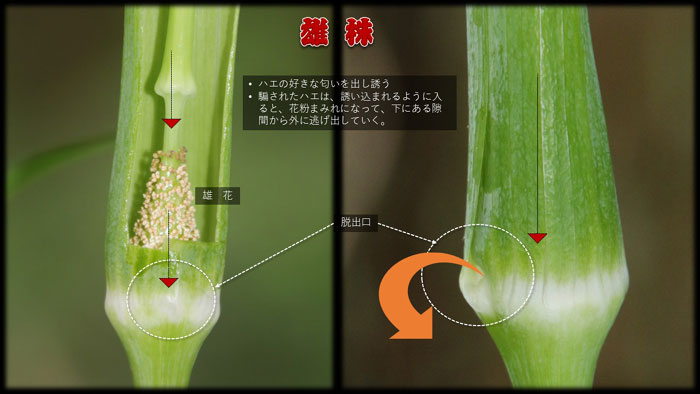

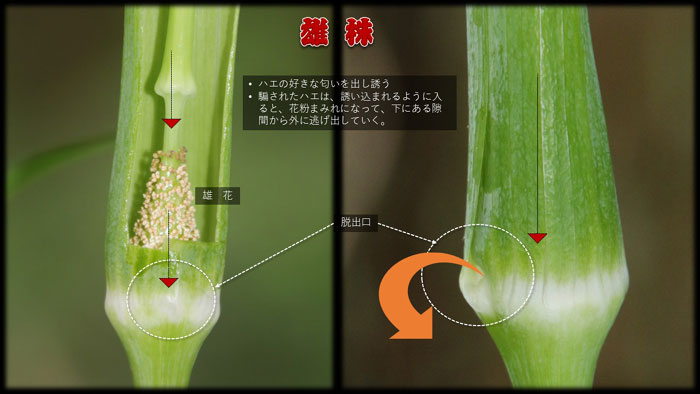

- 雄株・・・仏炎苞の基部に小さな穴があるのが雄株である。ハエの好きな匂いを出して誘う。騙されたハエは、誘い込まれるように入ると、花粉まみれになって、下にある隙間から外に逃げ出していく。

|

|

- 雌株・・・花粉まみれになったハエが、雌株に入ると、ハエが逃げる穴がない。中央の軸にはネズミ返しがあって、上に上ることもできない。花粉をつけたハエは、死ぬまで歩き回る間に雌しべの先に花粉がつき、秋には真っ赤な実をたくさんつける。つまり、虫にとっては恐ろしい「殺虫レストラン」なのである。事実、仏炎苞をカッターナイフで切り裂くと、キノコバエたちが多数死んでいるのを確認できる。宮沢賢治の童話「注文の多い料理店」のように、童話が現実になったような巧みな罠には驚嘆させられる。

|

|

|

- 性転換・・・地下にある芋は年々成長して、株は大きく育っていく。若いうちは花をつけないが、ある程度育つと花をつけるようになる。最初は雄株で、花粉だけをつくる。さらに十分に大きく育つと、雌株に「性転換」して実を結ぶようになる。

|

|

- ウラシマソウ(浦島草、サトイモ科)

花の中から長いヒモ状の付属体が長さ60cmにも伸びて、垂れ下がるのが特徴。草原や林縁、林の中などに生え、高さは60cmほどになる。葉の下に花をつけるが、黒っぽい仏炎苞に包まれていて、中の花は見えない。マムシグサと同じく、雄花と雌花がある。球根に有毒成分を含む。

|

|

- 名前の由来・・・花軸の先が細長い糸状に伸びた様子を、浦島太郎の釣り糸に見立てて、「浦島草」と書く。

|

|

|

|

|

|

|

- 葉・・・一つの株から出る葉は1枚だが、鳥足状に11~17枚の小葉の組み合わせからなる。

|

|

|

- 仏炎苞・・・頭巾状の仏炎苞の中から、付属体という長いヒモが釣り糸のように長く伸びて垂れる。仏炎苞の中に花の穂がある。雌雄異株。

|

|

| 参 考 文 献 |

- 「したたかな植物たち 春夏篇」(多田多恵子、ちくま文庫)

- 「食草・薬草・毒草が分かる野草図鑑」(金田洋一郎、朝日新聞出版)

- 「秋田の山野草300選」(秋田花の会)

- 「山渓名前図鑑 野草の名前/春」(高橋勝雄、山と渓谷社)

- 「身近な野の花のふしぎ」(森昭彦、サイエンス・アイ新書)

- 「春の野草」(永田芳男、山と渓谷社)

- 「江戸草花図鑑」(岩槻秀明、エクスナレッジ)

|