令和7年度技術研修会を開催しました!

|

- サポートセンターでは令和7年度「チェーンソーの目立て研修会」を7月10~11日に開催しました。昨年は県北で開催しましたが、今回は県南の雄勝地域と中央地域で出前研修を開催しました。

- 森林作業で一番の重大事故に繋がるチェーンソーの取り扱いについては、サポートセンターとしても重点的に取り組むべき課題だと考えています。

- 講師は、秋田県林業大学校特別講師の加利屋氏です。パワフルで丁寧な指導方法で参加者を魅しました。

- ソーチェーンの刃は、ものすごく効率的にできていて、その仕組みを理解しないと、目立てについても正確にはできません。動画等で誰でもできると謳った機械や道具を使った簡易的な方法も紹介されていますが、論外といっても良いほどです。

- 私は、何十年も色々な研修会等を受けてきましたが、(手前味噌になりますが、)これほど役に立つ研修会は記憶にありません、来年こそは是非あなたも受講してください!

|

| 雄 勝 会 場 |

- 雄勝では、7月10日(木)に湯沢市山田の雄勝広域森林組合を会場にして開催しました。午前中は会議室で加利屋さんの講義、午後から車庫で実際の目立てを研修しました。会場を提供してくださった雄勝広域森林組合東海林組合長と会場の準備をしてくださった職員の方々には心からお礼を申しあげます。

- ちなみに東海林組合長は7月1日からの就任で、県庁では福井と同期でした、今後とも頑張ってください!

|

|

- 参加者12名の集合写真です。和気あいあいながらとっても熱心に取り組んでいただきました。

- 森人の会でお世話になっている片野会長と樋渡さんも参加いただきました、山の作業では何でも積極的に会員を引っ張っています。

- 前郷竹伐り隊の皆さんも竹用チェーンソーを持って参加いただきました。

- 湯沢市役所からは、林道の支障木等の伐採で使用するとのことで参加いただきました。

|

|

|

|

|

- 森林組合1階の会議室をお借りしました。冷房も効いており、秋田県でも設置しているモニターが使用できるので便利です。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- 福井から、スケジュール等の説明をしてから加利屋さんの講義が始まりました。以前は林業大学校では1時間半かかる説明を1時間に詰めての講義でしたが、今回は1時間半に伸ばしました。何故目立てが必要か?正しい目立てのやり方など基本的な理論を学びます。上刃と横刃の役割については、私も何度聞いてもなるほどと思います。

- 普及叢書の2冊を配布していますが、基本は画面上で加利屋さんお手製の資料で進みます。

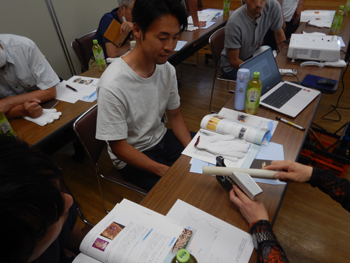

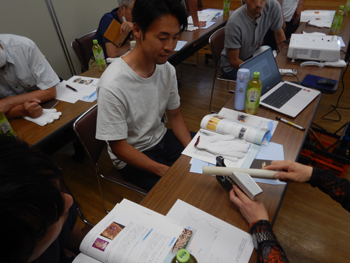

- 講義中でも難しい話しになると参加者に直に模型を持って、皆さんが理解するまで徹底的に説明します。それだけ奧が深いです!

|

|

|

|

|

- お昼を挟んで、午後からは車庫を借りて実技演習です。

- 大きなテーブルを二つ設置して、チェーンソーが4台置けるようにしました。昨年までは一台一台を順番に見ていたのでかなり時間がかかりましたが、これだと同時に4台を見られるのと参加者も作業を続けられるので理にかなっています、加利屋さんのアイディアです。

- その代わり加利屋さんのチェーンソーの試し伐り(手入れしたチェーンソーはこんなに切れる)は今回はなしです。

|

|

|

- 羽後町のふるさと水源の森造成PJのお二人は空調冷房作業服を着ていました。この日も7月とは思えない暑さでしたが、快適だそうです。そう言えば加利屋さんも装着されていました。

|

|

|

|

|

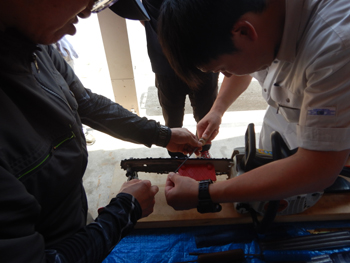

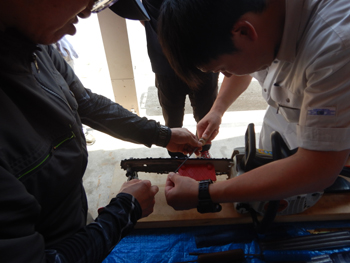

- 目立ての講習が始まり、まず加利屋さんから、目立てするためにはチェーンソーの刃が動いてはいけないのでチェーンソーをしっかりと設置する方法や、目立てガイドを使ったやすりの角度、やすりの握り部分は自分に合ったものを自分で作ること、左右の刃はそれぞれの位置で研ぐこと、などが説明されます。

|

|

|

|

|

- 次に、参加者が持参したチェーンソーを加利屋さんが診断します。1台1台的確に刃の状態を判断し、見本として加利屋さんが刃を矯正し、細かく説明しながら実演します。参加者は特に所有者は熱心に納得するまで食い入るように見て覚えます。

|

|

|

- 竹用のチェーンソーも目立てします。刃の数が多くヤスリの入る隙間も狭いので大変ですが、理論上は樹木用と一緒です。

|

|

|

|

|

- 加利屋さんが見本を見せ、参加者が自分でやってみますが、そうは簡単にはいきません。講義の内容を繰り返して刃の研ぎ方を説明します。

|

|

|

|

|

- 市役所の小松さんも熱心で道具や研ぎ方について色々と質問されていました。

|

|

|

|

|

- 森人の会のお二人も悪戦苦闘です、加利屋さんがお手本を見せますが、ヤスリを1/5上げて30度で力を内側に入れながら上刃に密着して押す、というのが本当に難しいのです!

- 最後まで熱心に皆さん取り組んでいただきました、2年後にはまたここで開催しますので、それまで技術を磨いておいてください、ご苦労様でした!

|

| 秋 田 会 場 |

- 秋田会場は、秋田市大張野の秋田県森林組合連合会秋田木材流通センターで11日(金)に開催しました。会場の提供、準備にご協力いただいた秋田県森林組合連合会には心からお礼申しあげます。

|

|

- 秋田会場には10名が参加していただきました(県森連のお二人は用事ができて不参加)。雄勝と同じく午前中は加利屋さんの座学、午後からは外で目立ての実習です。

|

|

|

|

|

- 当初は県森連の秋田木材流通センターの入札室を利用する予定でしたが、蒸し暑いので急遽冷房の効く相談室をお借りしました。加藤所長さん対応いただきありがとうございました。

- ちょっと狭かったのですが、密着講義で好評でした。

|

|

|

- 福井から日程説明等して、加利屋さんから講義を受けます。

|

|

|

|

|

- ここでも、加利屋さんから目立ての必要性や難しさなどが刃の模型を使いながら説明されます。難しいところになると参加者の目の前で模型を確認しながら説明します。

|

|

|

|

|

- 流通センターの土場には広葉樹の大径材やスギの丸太、イチョウの大木など様々な原木が集積されていました。参加者にはこういう土場も目新しく映ります。

|

|

|

- 昼食を挟んで午後からは車庫の中で実技演習です。ここのテーブルは昨日より小さいので4つ並べました。

|

|

|

|

|

- いよいよ参加者の持参したチェーンソーの診断です。最初に男鹿森の人PJの青木さんので持って来たチェーンソーを診ます。ソーチェーンが動かないように板に打った固定バイスで留め、ピンと張るように木棒を挿して目立ての準備から始まり、ヤスリの角度や向きなど細かい指導が続きます。

|

|

|

|

|

- 秋田市の進藤さんのチェーンソーです、アングルプレートを付けて30度を確認しながら研ぐようにと指導されますが、これが自分でやるとなかなか難しい。

|

|

|

- 由利本荘市の保科さんは竹挽きチェーンソーでした。これもなかなか難しい。

|

|

|

|

|

- 男鹿森の人の3人は若いせいか飲み込みが早く、佐藤さんは昨年の研修も受講しているのでほぼマスターしており、黙々と目立てしていました。ヤスリを30度のアングルで10度上げて上刃を研ぎ、10度下げて横刃を研ぐ、ということを忠実に繰り返していました。

|

- それぞれのチェーンソーを診て貰いましたが、石や土をかんだ刃は上刃に白い線が入る、自己流で研いだドフックの刃、バックスロープの刃など瞬間的に判断し、その対応方法を説明していきます。

- 今年の研修を終えて感じたのは、目立ては難しいのですが、佐藤さんのように理解される方もいるので、繰り返しの研修が効果大だと思います。来年は県北、再来年は県南と何度も繰り返していこうと考えています。

- 今回の研修の参加者数10名前後が個人対応としてはちょうど良いと思うので、この形式で続けようと思います。

|