森の学校2025 春を楽しむ「高岳山」里山トレッキング

|

|

2025年5月13日(火)、森の学校「春を楽しむ『高岳山(たかおかやま)』里山トレッキング」が八郎潟町高岳山で開催された。参加者は32名。浦城跡駐車場を起点に、急登が続く九十九折りの参道を登り、眺望の良い「中の鳥居」を経て、副川(そえがわ)神社奥宮がある高岳山山頂に到着した後、最も展望の良い鳥越山(一本桜展望台)で昼食。分岐点の広場に戻り、トラロープが張られている急坂を一気に下り、叢雲(むらくも)の滝を経て浦城跡駐車場に戻る一周コース。好天にも恵まれ、新緑と希少なエゾタンポポやシャク、クルマバソウ、シャガ、ラショウモンカズラ、ホウチャクソウなど春の里山を彩る草花を観察しながら、信仰の山の歴史文化について学んだ。

- 共催/秋田県森林学習交流館指定管理者、秋田県森の案内人協議会

- 協賛/(公社)秋田県緑化推進委員会

|

|

|

|

|

|

|

- 高岳山トレッキングコース

浦城跡駐車場(登山口)標高50m→中ノ鳥居(永久常夜燈)156m→高岳山231m→分岐220m→一本桜展望台(鳥越山) 221m→分岐220m→叢雲(むらくも)の滝75m→浦城跡駐車場50m

|

|

|

- 浦城跡駐車場が登山の起点で、その左の参道入り口には、「高岳山」の概要を記した看板がある。看板には、山頂の展望台からは八郎潟町が一望に見下ろし、南方に湖東平野、西方に寒風山、新生大潟村が眺望できると記されている。

|

|

|

- 第一の鳥居をくぐると、右手に副川神社の里宮がある。参道添いには、歴史の古さを物語るように杉やモミの巨樹が林立している。特に神木として崇められているモミの巨樹は見事である。

|

|

|

- 第二の鳥居をくぐると、スギ林の中の木段の登りが始まり、次第に急坂となる。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- 急坂を登り切ると眺望の良い第三の鳥居「中ノ鳥居」に出る。石灯籠は、かつては永久常夜灯で、八郎潟を行き来する船にとって灯台の役目を果たしたという。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- グリーンタフ・・・緑色をした凝灰岩をグリーンタフという。火山灰が堆積し、熱水変質によって緑色に変化した岩石のこと。特に、日本海沿岸に広く分布し、日本海の形成を物語る重要な地層として知られている。

|

|

- 神木のようなシナノキの巨樹が生い茂る坂を登り切ると、副川神社奥宮の建つ山頂である。

|

|

- シナノキの巨樹・・・歴史の古さを物語る巨樹は圧巻。一瞬、ミズナラの巨樹かと思ったが、見上げて葉をみると・・・

|

|

- シナノキの葉・・・互生し、葉柄は長く、基部がくぼんだハート形で、先端は尻尾のように尖る。縁はギザギザの鋸歯があり、葉脈は裏に浮き出る。シナノキの皮は、古くから野良着などの日用品に利用されたことから、奥宮周辺に植えられたものであろう。

|

|

- 副川神社奥宮・・・県内の延喜制式内社三社のうちの一社で、日本最北の式内社と言われる神社で、古来から山里の人々の信仰がとくに篤い。もともと副川神社は、大仙市の神宮寺岳(277m)にあった。それが江戸中期、4代藩主佐竹義格(よしただ)によって「久保田城の北門の守護」のため、現在の高岳山に遷座され、再興された。

- 注:式内社とは・・・神祇官が管掌している神社のことで、927年当時、全国で3,132座、出羽国に9座の式内社があった。うち秋田には、波宇志別(横手市・保呂羽山)、塩湯彦(横手市・御嶽山)、副川(八郎潟町・高岳山)の3社である。

|

|

- 社殿の裏が山頂(231m)・・・西側に進むと見晴らしが素晴らしい展望台があり、男鹿半島や八郎潟干拓地、眼下に八郎潟の街が望まれる。

|

|

- 社殿裏から分岐点の広場に至る手前の緩斜面に、今では希少種となったエゾタンポポを拝むことができた。

|

|

|

|

- エゾタンポポ・・・日本の在来タンポポは、北からエゾタンポポ、カントウタンポポ、トウカイタンポポ、カンサイタンポポなど20種ほどもある。セイヨウタンポポは花の下の総苞が反り返るが、在来種は総苞の外片が反り返らない点で区別できる。ただし身近な道端や空き地などに生えているのは、ほとんどがセイヨウタンポポである。残念ながら在来種のエゾタンポポはなかなか目にする機会がなくなった。

|

|

- 参考:タンポポの見分け方・・・セイヨウタンポポは、頭花の下にある総苞の外片が下方へ大きく反り返るのが特徴。エゾタンポポは、頭花やツボミの下を覆う総苞と呼ばれるウロコ状あるいは瓦状の部分が、上に真っ直ぐに伸びて花に密着し、下に反り返らないのが特徴である。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- 社殿の裏から広場に出て先に進むと、眺望が最も素晴らしい一本桜展望台(鳥越山、221m)に到着する。一本桜展望台からは真坂集落への道が続いているという。

|

|

|

- 男鹿半島や八郎潟干拓地、白神山地方面が見渡せる絶景ポイント。ここで昼食タイム。

|

|

|

- 分岐(広場)まで戻り、叢雲(むらくも)の滝方向へ一気に下る。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- さらに小沢沿いの木段を下ると、東屋の建つ叢雲(むらくも)の滝の園地に出る。

|

|

|

- 叢雲(むらくも)の滝

- 滝の岸壁の中央に不動明王の梵字の刻印・・・案内看板によれば、かつて登拝者はこの滝で水垢離をして身を清め、白衣の行者となって参詣したという。

|

|

- 「叢雲の滝」看板全文

高岳山観音滝のちに叢雲の滝となる、古来、高岳は神のこもる山として人々から崇拝されてきた。平安の中期、山岳仏教の聖地として祭神には熊野修験による須佐之男命小頭天王を祀り観音の黄金仏を神体とした社堂を創建したと伝えられ、そののち副川神社が山頂に再興されて、いまでは日本最北の式内社とされている。滝の岸壁の中央に不動明王の梵字が刻みこまれているが、往時の信者は山伏と同様修験道の掟に倣い、叢雲の滝で水垢離をして身を清め、白衣の行者となって参詣したという。又、滝の左後方には浦城跡(室町末期)があるが、城の飲料水はこの滝から樋堰で引いたという。今では地面に耳をあてると水流の音が聞こえてくる。

|

|

|

|

|

|

- チャルメルソウ・・・名前の由来は、果実が熟して上向きに開いた様子が、中国のラッパに似た楽器・チャルメラに似ていることによる。谷川のそばなど、水が滴るような場所だけに生える。分布は福井県以西となっているので、日本海側の多雪山地に分布するコチャルメルソウか?

|

|

|

- シャガの葉・・・シャガの葉は滑りやすく、音も立てるので、城の守りとして城内によく植えられたという。

|

|

|

- スギ林の中を進むと薬研堀(やげんぼり)の分岐に出る。左に進むと標高121mの台地に浦城趾・本丸跡へ、右に進むと浦城跡駐車場(登山口)へ

- 参考:浦城址・・・戦国時代、湊合戦で滅亡した浦城主・三浦氏の城館趾。平成22年に本丸跡や屋敷跡など一帯が整備され、広場にはベンチやトイレ、休憩所を兼ねた歴史資料館などがある。以来登山と併せて楽しめるようになった。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- 浦城跡駐車場(登山口)近くの空地に群生していたセイヨウタンポポの綿毛

- セイヨウタンポポの生態的特徴

- 春だけでなく、夏から冬も開花結実し、多数の種をつける

- 種は在来種に比べて軽く、遠くまで飛ぶ

- 種の発芽温度域は幅広く、いつでも発芽できる

- 成熟が早く、小さな個体でも開花する

- 一年を通じて葉を広げ、光合成を行う

- 名古屋大学博物館の西田准教授らの研究によれば、セイヨウタンポポらに追いやられている在来タンポポの雌しべは、外来種の花粉を間違って受け入れてしまう。その後、種子を作るのに失敗し、子孫の数を減らす。そうすると次世代の個体はますます周りをセイヨウタンポポらに囲まれ、その場から急速に追いやられてしまう。この現象は「繁殖干渉」と呼ばれている。

|

|

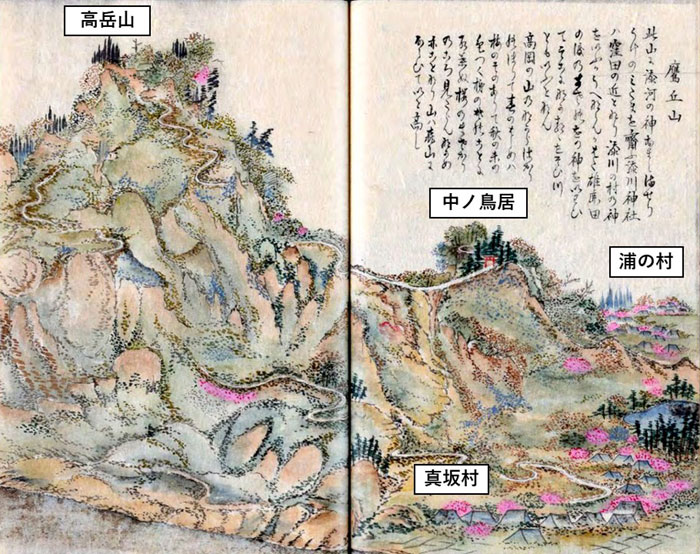

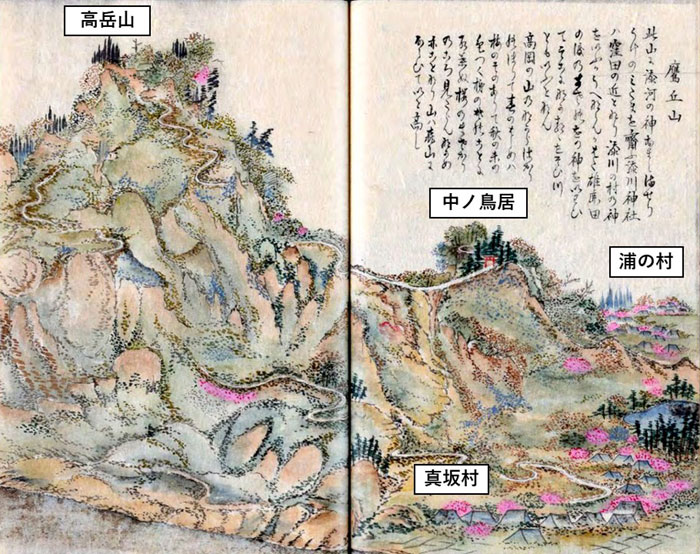

- 菅江真澄図絵「高岳山(鷹丘山)」(かすむ月星/秋田県立博物館蔵)・・・真澄は、1806年3月16日(新暦4月25日)、高岳山に登っている。ルートは、真坂村~真坂登山道~高岳山~中ノ鳥居~浦の村~真坂村に至る一周コースを歩き、この図絵を描いたのであろう。

- 高岳山登山の記録「かすむ月星」

「高岳(高岡)の神に詣でようと分け登る。一の鳥居に入ると羽黒権現をまつってあり・・・槻(ケヤキ)の大木のあやしい空洞のもとに、小さな祠があり、山の神をまつっている。ここから眺める四方の景色は格別おもしろい・・・桃・桜・梨・スモモなど、そして何だとも見分けがつかない遠方の家々の庭のたくさんの花が、めもあやに眺めわたされ、登っていくのも忘れてしまう。やがて、そばだつ険しい峯をはるばると辿って、二の鳥居に着いた。この高岳権現と申し奉るのは、なかむかしのころ、副川の神社(式内社)が鎮座されたところはどことも知らずに、秋田市添川のほとりを尋ねわびていたとき、この山から独鈷花皿を掘り得たことがあった。それで、ここが神の鎮座のあとであろうということになって、副川の神社と定め、保食神をいわい祀ったというのがその由来である・・・

三浦義豊の居城のあった山を左手に・・・安東季村のいた岡本の古城は目の当たりに見える。田の面では、農夫の働いているさまなど、馬も人も小さく、まるで絵を見るようである。花の林の中に隠れている浦の部落をはじめ、麓の里はたいそう多い。右手に男鹿の浦山など、塩瀬も八郎潟もひとつに霞んで、真帆・片帆と連なって漕ぎ離れずにいるのは、釣りの小舟であろう。

麓に下り着いて、真坂の部落に入った。

|

|

|

|

| 参 考 文 献 |

- 「分県登山ガイド 秋田県の山」(佐々木民秀、山と渓谷社)

- 「菅江真澄遊覧記」(内田武志・宮本常一編訳、平凡社)

- 「式内社のある、私の定番の山」(安倍甲、朝日新聞)

- 「戦国の古城趾 浦城 会報第11号」(浦城の歴史を伝える会)

- 「したたかな植物たち」(多田多恵子、ちくま文庫)

|