縄文時代に学ぶ「七座原生林きのこ観察&伊勢堂岱遺跡探訪」

|

|

2025年10月11日(土)、森の学校「縄文時代に学ぶ『七座原生林きのこ観察&伊勢堂岱遺跡探訪』」が、能代市二ツ井町七座山及び世界文化遺産・伊勢堂岱遺跡を会場に開催された。一般参加者等37名が参加。天然秋田スギの巨木が林立する原生林の中の登山道を歩きながら、食用キノコから毒キノコ、生きている虫にとりつき殺してしまう冬虫夏草、森を支える菌根菌、散策コース沿いの植物について学んだ後、午後から世界文化遺産・伊勢堂岱遺跡を訪れ、キノコ形土製品は何に使われたのかなどに思いを巡らせながら、秋田が誇る山菜文化、キノコ文化は、縄文時代から脈々と変わることなく受け継がれてきた伝統的な食文化であることを学んだ。

- 主催/秋田県森林学習交流館指定管理者

- 協賛/(一社)秋田県森と水の協会

- 協力/秋田きのこの会

|

|

|

|

|

- キノコ観察会講師・・・秋田きのこの会会長 菅原冬樹さん、植物について 和田覚さん(東北植生研究会)、菌根共生など村田さん、久保さん

|

|

- 七座山原生林・・・久保田藩時代に御直山(おじきやま)として保護され、その森は天然秋田スギを主体として、ブナ、クロビイタヤ、ミズナラ、トチノキ、カツラなどの広葉樹を含む天然林で、見る者を圧倒する巨樹巨木が林立している。

|

|

|

|

- サワモダシ・・・秋田では、ナラタケ、ナラタケモドキ、オニナラタケ、キツブナラタケなどを総称して「サワモダシ」と呼んでいる。秋田の森では、大量に採取でき、かつ美味しいことから、塩蔵して冬に備えるキノコの代表で、昔から最も人気が高い。キノコ採り入門コースとして最適なキノコである。

|

|

|

- 希少種・クロビイタヤ(黒皮板屋、ムクロジ科)・・・クロビイタヤは日本固有種で、好む生育地は、低標高の河川に沿った湿った土地である。人為的な土地利用を受けている地域では、生育地が断片化していることから、環境省レッドリストランク絶滅危惧Ⅱ類(VU)、秋田県では絶滅危惧種1B類に指定されている希少種。北海道南部(十勝・日高・胆振・石狩・渡島支庁)、東北北部(青森・秋田・岩手県)、中部山岳(福島・群馬・長野県)とに隔離分布している。

|

|

- 参考:クロビイタヤの見分け方・・・カエデの仲間の翼果はU字形に開くが、クロビイタヤは水平に開き、まるでブーメランのような形をしている。また葉の形も独特。直径7~15cmで掌状に5中裂し、裂片の先はやや尾状に尖り、中央部に大きな鈍歯牙がある。

|

|

- チシオタケ・・・その名のとおり、傷つくと暗赤色の液が出る。表面は帯褐赤色で放射状の条線がある。柄は傘と同色。夏から秋、広葉樹の朽木に発生。

|

|

|

- クサギ・・・葉は、少し触っただけでも強い臭いを感じることから、「臭木」と書く。草刈りで刈ってしまうと強烈な悪臭を放つが、意外にも西日本では、若葉を山菜として利用している。真夏に咲く白い花は、甘い紅茶のような芳香を放つ。

|

|

|

- ユキザサ・・・赤色の実は球形の液果で、ガラス玉のように光沢があるのが特徴。実は有毒。

|

|

|

- ケヤキ・・・神社や寺の境内などではお馴染みの樹木だが、天然のケヤキはほとんど見ることがないだけに貴重だ。成長が早く、寿命が長いので、各地で巨樹・巨木が数多く見られ、天然記念物、あるいはご神木として祀られている。

|

|

- ツチグリ・・・6~10片の星形に開く。湿度により開閉するので、キノコの晴雨計とも言われている。

|

|

|

- クサウラベニタケ・・・食用のウラベニホテイシメジとよく似ていて、判別が難しく、「名人泣かせ」の異名があるほど有名な食中毒菌。コナラ、クヌギ、シイなどの雑木林によく発生する。成熟したキノコのヒダは肉色だが、若いうちは白色で、シメジ類と間違えやすい。傘表面は乾くと絹状の光沢がでるが、ウラベニホテイシメジのように細かいかすり模様はない。傘肉は薄く、もろい。粉臭がある。ヒダは初め白色のち淡い肉色。柄は中空でつまむとつぶれる。イッポンシメジ属はほとんどが有毒なので、手をださないこと。

|

|

|

- 参考:食用のウラベニホテイシメジと毒キノコ・クサウラベニタケの見分け方・・・キノコを縦に割ると、食用は柄が充実している(上左)のに対して、毒キノコの柄は中空で(上右)つまむとつぶれる。キノコ採りの名人は、食用のウラベニと同定できても、軸が細く短いものは絶対にとらないという。

|

|

- 山神様(さんじんさま)・・・山仕事の安全守護の神様。

|

|

|

|

|

|

- サンショウ・・・葉にも果実にも特有の香りがあるので、郷土料理によく使われる。太い幹はすりこぎに、葉はアゲハチョウの食草、ハチに刺された時の薬草としても知られる。

|

|

|

- アカチシオタケ・・・初夏から秋、ブナなど広葉樹の腐木、埋もれ木などから発生する。柄が赤く、傷をつけると、傘やヒダ、柄ともに橙色の液がにじみ出てきて、キノコを赤く染めるという。だから「赤血潮茸」という。

|

|

|

- スギエダタケ(食用)・・・スギの埋もれた落ち枝に発生する。表面は白色。キノコの少ない針葉樹林で貴重な食用キノコ。柄をとりバター炒めやオムレツに。

|

|

|

|

- ハリギリ・・・成長が速く、大きくなると、堂々たる風格があり、樹皮も縦に深く裂ける。キリに似ていて、若い幹や枝にトゲがあるのが名前の由来。ウコギ科の中では、例外的に良質で有用な材がとれ、林業家の間では、もっぱらセンとかセンノキと呼ばれている。若葉は、山菜として珍重される。

|

|

- マイタケが生えるミズナラの大木・・・東北の森でキノコの王様と言えば、ミズナラの大木の根元に生えるマイタケである。味も香りも良くお金になるので、山のプロが採るキノコの代表である。これに当たると、舞い踊って喜ぶことから「舞茸」になったと言われる。きのこ採りのプロでさえ、マイタケだけは別格で「見つけた」とは言わずに「当たった」という。

|

|

- 参考:ミズナラの巨木に発生した天然マイタケ(2025年10月3日、秋田市河辺岩見三内/通称「マイタケ銀座」と呼ばれる森)

|

|

- アキノギンリョウソウ・・・名前の由来は、ギンリョウソウに似ていて、秋に花をつけることから。木陰に群生し、光合成を行わない腐生の草本。

|

|

- ミズのコブコ・・・秋口になると、茎と葉の付け根に小さな丸いムカゴ状の実がつく。秋田では「ミズのコブコ」と呼んでいる。カモシカは、ミズのコブだけを選り分けて食べるくらいで、人間にとっても大変美味い。先端についているミズのコブだけを摘み取り、葉の部分は捨てる。

|

|

|

- 冬虫夏草・・・死んだ虫からではなく、生きている虫にとりつき殺してしまう殺虫キノコ。昆虫にとっては、キノコも恐ろしい敵の一つで、土中や地面を歩き回る昆虫に多く生える。日本は温暖湿潤で、かつ南北に長く、多様な自然環境に富んでいることから、たくさんの冬虫夏草が見られる。世界で約500種、うち日本はその8割・400種余りに及び、「冬虫夏草の宝庫」と呼ばれている。

|

|

|

|

|

|

|

|

- 小学1年生のキノコ博士・ナオ君のキノコ研究成果発表・・・触っただけでも炎症することがある猛毒・カエンタケや、よく畑近くに生えクサウラベニタケ(毒)と間違えやすいハタケシメジなどについてイラストと解説文をまとめた成果について発表。参加者から将来のキノコ博士に期待する大きな拍手が送られた。

|

|

- スギヒラタケは毒・・・かつて秋田では、スギヒラタケの味噌汁が定番であった。だから今だに、なぜ食べてはいけないのかと疑問を持っている秋田県人は多い。まず問題が起こったのは2004年以降、スギヒラタケを食べたことが原因と考えられる急性脳症が多数報告されるようになった。当初は、腎臓の機能が低下している人がスギヒラタケを食べると、急性脳症が起きるのではないかと考えられた。しかし、その後、腎臓の機能に異常が認められない場合でも、スギヒラタケを食べた後に病気を発症して死亡した事例が確認された。つまり、昔は、それが分からず、スギヒラタケが原因と分からないまま亡くなった例は、過去にたくさんあったと推測されている。

|

|

|

- サラシナショウマ・・・秋、花は穂状に咲き、花柄があるのが特徴。

|

|

- 終点の天然秋田スギ・・・道路沿いにあり、誰でも気軽に触れることができる巨樹。直径約146cm、樹齢約230年。

|

| 世界文化遺産・伊勢堂岱遺跡 |

|

- 世界文化遺産・伊勢堂岱遺跡

約4千年前の縄文時代後期の環状列石を主体とする遺跡。一つの遺跡に環状列石が4つあるのは、他に例がないという。配石遺構や掘立柱建物跡、土坑墓、長さ100mを超す溝状の遺構も見つかっている。こうした大規模な環状列石は、北緯40度以北の県北から北海道南部と同じ文化圏でのみ発見されている。2001年1月、国の史跡に指定。2021年7月、「北海道・北東北の縄文遺跡群」を構成する遺跡の一つとして、ユネスコ世界文化遺産に登録された。

|

|

|

- 伊勢堂岱遺跡ガイド・・・縄文館でのボランティアガイド「伊勢堂岱遺跡ワーキンググループ」の戸嶋さん

|

|

|

|

- 縄文館のエントランスには、高さ2mの巨大板状土偶のレプリカがある。その右下に掲示されている伊勢堂岱暦によれば、誕生から今日で「4025年」となっていた。

|

|

- 板状土偶・・・実物の板状土偶は、高さ19cm、肩幅16cm、厚さ1cm。エントランスのレプリカは実物の12倍でつくられている。環状列石の周りの土抗墓の中から、頭部と胴部が分かれて出土した。同遺跡では、200点近くの土偶が出土しているが、どれも破片で、完全な形に復元できたものは、この1点のみだという。

|

|

|

- 石はどこから運んできたのか?・・・米代川や小猿部川から運んできたと考えられている。縄文人の寿命が30歳ほどと考えると、完成までは、親から子へと何世代にもわたって受け継がれ、200年もかけて造られたという。

|

|

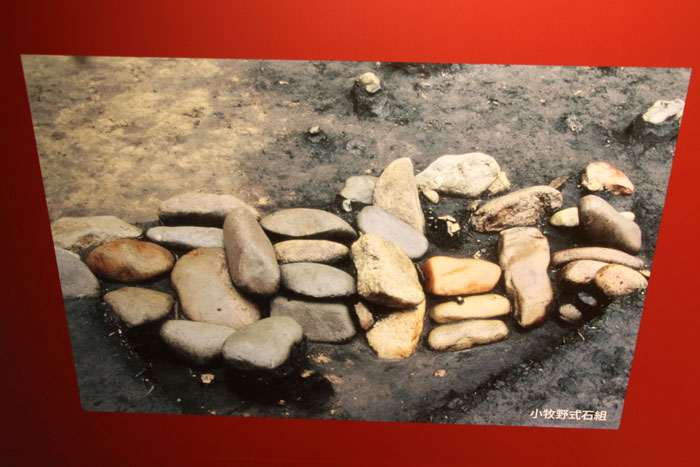

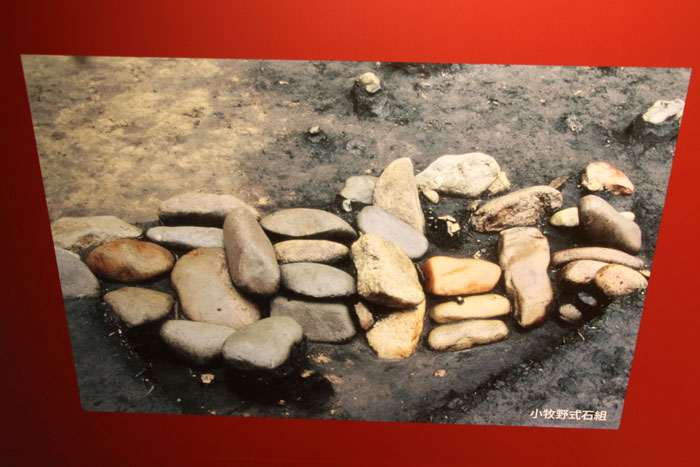

- 伊勢堂岱遺跡の環状列石の一部には、青森市小牧野遺跡と同じはしご状に組んだ石組みがあり、両者間で交流があったと考えられている。また、石の周りから祭りの道具が多く出土していることから、環状列石の内側では、歌や踊りを主とした祭りの場だった可能性があるという。

|

|

- キノコ形土製品・・・「北海道・北東北の縄文遺跡群」からは、様々な形状をしたキノコ形の土製品が出土している。これが何に使われていたかについてはいまだ明確な結論がでていない。例えば、祭祀に用いられたという説や、食用となるキノコと毒キノコを見分けるための見本に利用したとの説などがある。少なくとも4千年以上前の縄文時代からキノコを正確に認識し、生活の中で活用していたことを物語っている。

|

|

|

- ユニークな土偶・・・同遺跡から出土した土偶に加え、白坂遺跡から出土した笑う岩偶など、北秋田市から出土した土偶が多数展示されている。

|

|

- 参考:祭り、儀礼と第二の道具「土偶」(「縄文の思考」小林達雄、要約)

環状列石のようなモニュメントでは、しばしば土偶をはじめとする日常生活ではない道具=第二の道具が多数発見されている。これは、そこで祭り、儀礼が執り行われていたことを示唆している。第一の道具とは、狩猟漁労採集などの労働用具、調理用具、工具など。これに対して第二の道具とは、頭の中で操作するもの。土偶は、第二の道具の代表格で、縄文人が精霊のイメージを実体化した立体的な人形である。

|

|

- 参考:女性的造形の土偶(芸術新潮2012.11 「縄文人の心」小林達雄・要約)

縄文前期には、男根を象徴した石棒であった。それが次第に大形化し、目立ってくると、それに対抗して、女性的な姿のものをつくる機運が生まれたのではないかと推測される。男か女かではなく、土偶はそもそも性差を超越した存在である。遮光器土偶は、サングラスのようなものを身につけた人を象ったものではない。ハート形の土偶にしても、そんな顔の人間はいない。あえて人間離れした不自然な顔をつくったのは、目や鼻や口を付けて、なお、あくまで人ではない物を表したかったということである。

|

|

- 参考:バラバラ土偶(芸術新潮2012.11 「縄文人の心」小林達雄・要約)

縄文中期における土偶の絶対多数が、バラバラに壊された状態で見つかる。注目すべきは、首や四肢の付け根の接合部をあえて壊れやすく作ったものがあること。これは、土偶に傷のついた身体の部位の身代わりになってもらったのではないかという「形代説」があり、他民族には見られない興味深いものである。

|

|

|

- 縄文遺跡群ロゴマークは何を表現しているか?・・・全体を縄文土器に見立て、北海道と北東北の形を、縄文時代のパワーを象徴するような渦巻きの形で繋いでいる。図形の色は縄文時代の漆器や土器にみられる赤漆色とし、構成資産の分布している範囲を濃い目の色のグラデーションで表現している。デザインの左右に「縄文」の文字を、下部に「JOMON

JAPAN」の文字を配置している。「漆」(うるし)は、英語で「japan」と表記されることがあることから、「JAPAN」には「漆」の意味もある。

|

|

|

- 特別な祈りの舞台

4つのストーンサークルは、それぞれ別々の村が受け持っていたと考えられている。その理由は地球の寒冷化である。縄文時代の人口は、縄文中期にピークに達している。しかしその後の寒冷化によって、村の人口が減るとともに分散していった。年に何回か別々の村人が一堂に会して特別な祈りの舞台として造り上げたものであろう。その祭祀にかかわる遺物も数多く出土しており、「お墓」であると同時に「祭り」や「祈り」をとり行う大規模な葬祭の場であると考えられている。

- 北秋田市は深刻な少子高齢化問題に直面しているが、縄文時代はこの地に各村々から集まって祭りや祈りが盛大に行われていたとすれば、少なくとも文化の中心地であったと言えるであろう。

|

|

|

- なぜ丸く並べられたのか?/円は生と死の循環 (参考「ブナ帯文化」梅原猛外、新思索社)

「太陽は東から出て西へ没する。古代人には、太陽は日々その日に死ぬと考えられているのである。一度死んだ太陽は再び翌日の朝、東から生き返る・・したがって一日一日が生と死の循環なのであり、一年一年も又生と死の循環なのである。古代人にとって円はただの円ではなく、円は生と死のシンボルなのである。又、柱はただの木ではなく、地上と天を結ぶものである・・・人間の霊も又そのような循環の摂理に従って死の後に故郷である天に帰り、そして何時のときか又、その霊は再び地上に現れて子孫となって生まれ変わるのである。・・・人間から世界を見るのではなく、世界の大きな循環の中で人間を見る世界観なのである」

|

|

- 環状列石と聖なる山「白神山地」

遺跡が発見された台地は、山並みの眺望の良さが際立っている。その景観から、「母なる森・ブナ」が生み出した文化であることが分かる。世界自然遺産「白神山地」の藤里駒ヶ岳(1,158m)や「白髭大神」が住む山・田代岳(1,178m)など・・・縄文人たちは、天と地とブナ帯の山々(神々)に向かって、畏敬と感謝、祭りと祈りを捧げたに違いない。

|

|

- 環状列石Aより北側で複数の道路遺構が発見されている。縄文人は、ソリのようなもので石を運んだのかもしれない。

|

|

- 芸術新潮2012.11「縄文人の心」小林達雄・要約

縄文人は、草や木や石や水、自分たちの肉体にも精霊がいると考えていた。いわゆるアニミズムである。そうした精霊たちと交流する場が環状列石のようなモニュメントであると考えられる・・・200年ほどかけて作られた。それだけの時間と労力をかけた必然性を考えると、このモニュメントが腹の足しにはならなくとも、頭、心の足しになったはずだと理解せざるを得ない。

|

|

- 200年かけても完成させていない円の形もある。その未完成にこそ重要な意味があるのではないかとも考えられている。完成は、同時に「終わり」を意味することから、わざと完成させずに「永遠」に続くことを祈ったのではないか。円は、生と死の循環が永遠に続く持続可能な世界観を意味しているが、地球温暖化によって地球の危機を迎えている現代人こそ、その生き方、世界観に学ぶ必要があるだろう。

|

|

- 最後に、村田さんから菌根共生のお話の後、菅原冬樹さんから、「東北の人々は、春には山菜を採り、秋にはキノコを採る文化は、キノコ形土製品に象徴されるように、縄文時代から現在に至るまで、脈々と変わることなく受け継がれてきた」とのお話で締めくくった。

- 北東北の人々がブナ帯の森に分け入り、山菜採りやキノコ採りに夢中になるのは、4千年以上前の縄文の遺伝子が騒ぐからだろうか、と常々思っていた。今回の遺跡探訪で、その疑問は確信へと変わった。

|

| 参 考 文 献 |

- 配布資料「東北地方におけるきのこの食文化」(菅原冬樹)

- 「山渓カラー名鑑 日本のきのこ」(山と渓谷社)

- 「縄文人の心」(小林達雄、ちくま新書)

- 「芸術新潮2012年11月号 大特集 縄文の歩き方」(新潮社)

- 「ブナ帯文化」(梅原猛外、新思索社)

- 「縄文の魅力 伊勢堂岱遺跡」(秋田さきがけ新聞2014年10月12日)

- HP「【公式】世界遺産 北海道・北東北の縄文遺跡群」

|