院内銀山の歴史

|

|

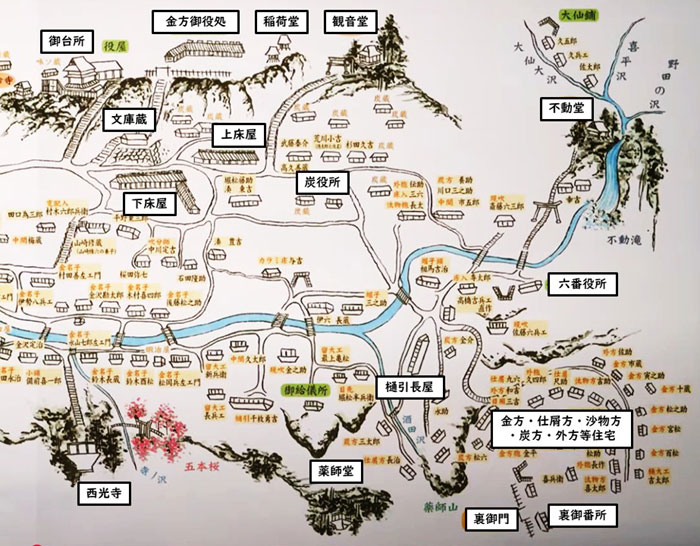

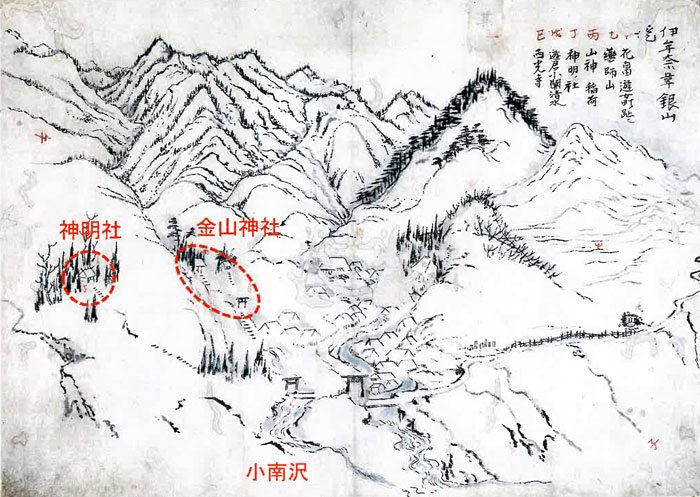

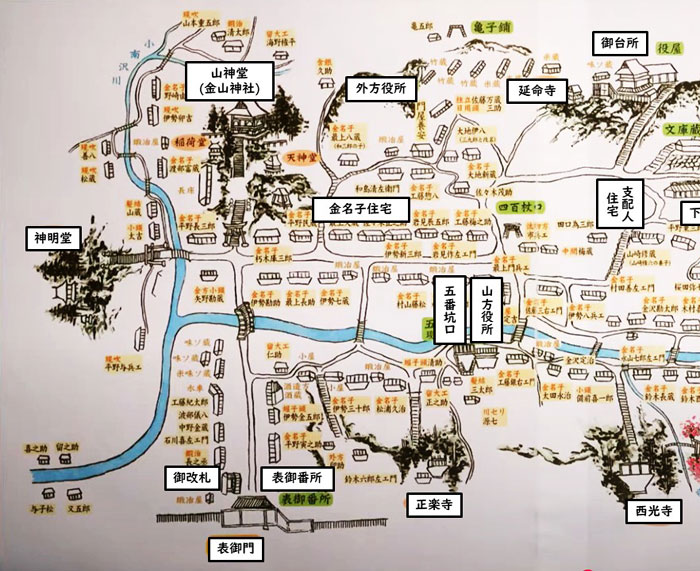

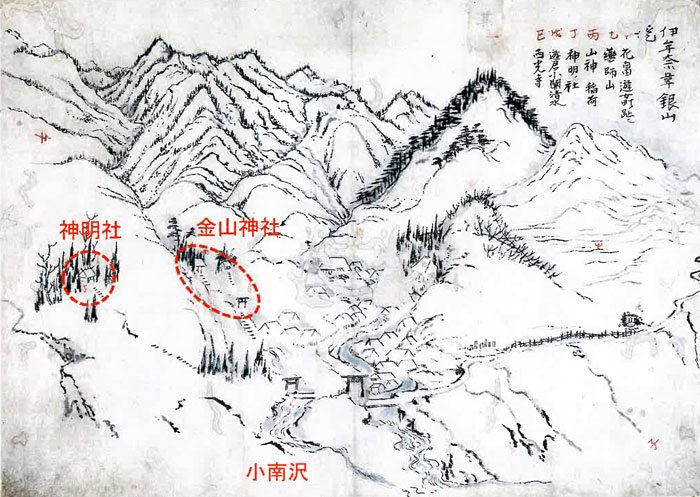

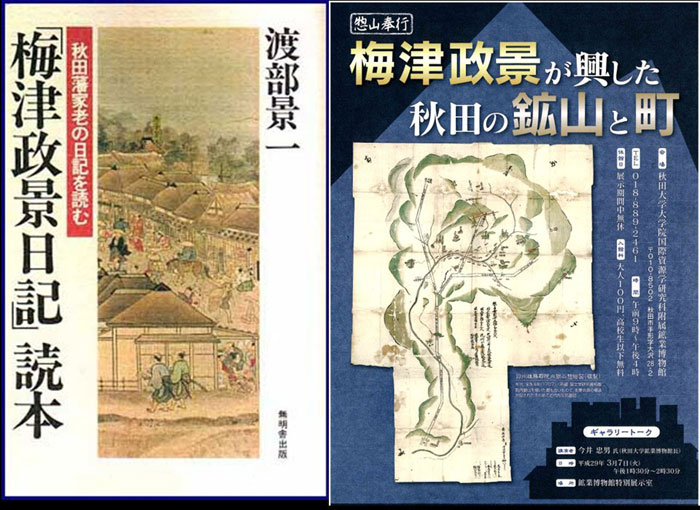

- 「院内銀山記」によれば、1606年、関ヶ原の落武者・村山宗兵衛ら4人が院内銀山を発見した。彼らは、家老渋江政光を通じて開発を許されたが、藩はこれを有力な財源として直営にし、梅津政景らを奉行として開発経営に当たった。最盛期には、佐渡金山や石見銀山などとともにヨーロッパにも知られたという。(絵図:院内銀山鋪岡略絵図/1856年/秋田大学鉱山絵図・絵巻デジタルギャラリー)

|

|

- INDEX 佐竹氏と鉱山開発、院内銀山盛衰概観、鉱山の技術革新、院内銀山の開発、坑内の照明、堀大工、最大の難問・坑内排水、大切坑、平賀源内秋田へ、「天保の盛り山」、院内銀山山内絵図、医師・門屋養安、菅江真澄図絵「院内銀山雪景(遠景)」、不足する木炭/参考:高橋正作と院内銀山、近代~閉山、梅津政景と院内銀山、参考:鉱山技術を導入して新田開発、鉱山病「よろけ」、院内銀山とキリシタン

(写真:院内銀山三番共葬墓地)

|

|

- 秋田に左遷された佐竹氏と鉱山開発

- 常陸で54万石の佐竹義宣は、関ヶ原の戦いで、どっちつかずの曖昧な立場をとったことから、1602年、秋田に左遷される。石高は1/3の20万石に激減したので、藩は、家臣たちに十分な土地を支給できなかった。そんな藩政を建て直すには、豊富な鉱山資源と天然秋田杉、そして鉱山技術を応用した農業用水路の建設と大規模な新田開発であった。

- 中でも秋田における鉱山の開発は、ほとんど佐竹氏が入部した1602年以降に行われた。その代表が院内銀山と阿仁銅山である。

|

|

- 院内銀山盛衰概観

久保田藩で初期から最も重要な鉱山は院内銀山であった。だから銀山は藩直営の直山で、慶長期(1607~1615年)には、20トンの最高年産を記録した。その頃の人口は1万5千人、最盛期を過ぎた1612(慶長17)年には7千~8千人と推定され、藩内では群を抜いた鉱山であった。

しかし乱掘のため次第に銀山は衰え、1725年直山から山師が請け負う請山となり、1817年直山になるまで浮沈を繰り返した。天保期(1831年~1845年)、再び銀の生産量が増え、平均年産4.5トンが11年間も続く「天保の盛り山」を経て幕末に至った。

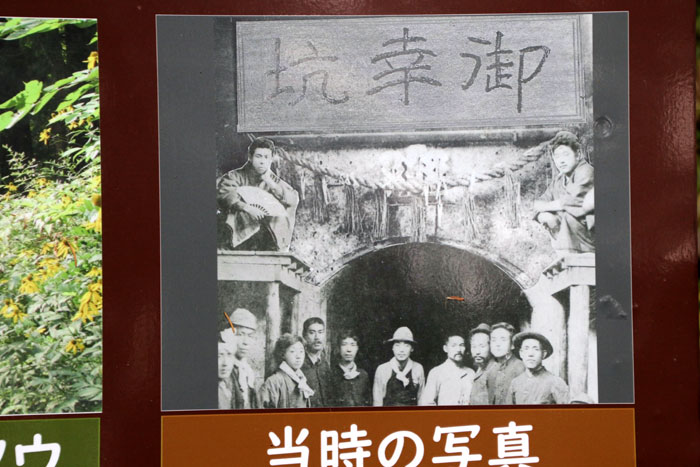

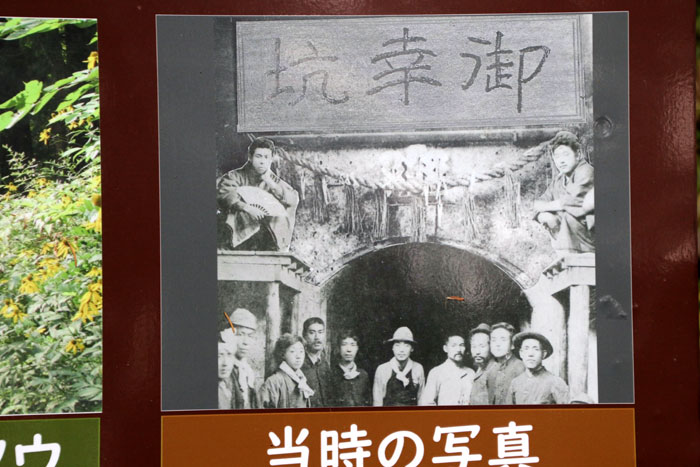

1885(明治18)年、古河市兵衛に払い下げられ民間経営になると、景気を盛り返した。1906年に火災や煙害などで大正末期から採掘を中止。1934(昭和9)年に採掘を再開したが、1954年に閉山となった。(写真:五番坑/御幸坑)

|

|

|

- 鉱山の技術革新・・・16世紀になると、それまでは露出した鉱石を採掘する露頭掘りからトンネルを掘る坑道掘採鉱へと発展した。1526年、日本最大の銀山であった島根県石見銀山に坑道掘採鉱が導入されている。(写真:島根県石見銀山)

|

|

- 院内銀山の開発

- 日本最大の石見銀山、その技術を継承する佐渡金山などの先進地から入山した者が多数いたと記録されている。つまり院内銀山の開発は、当時の最先端の技術「坑道掘採鉱」を導入して開発された。

- 各地から集まってきた山師は、最先端の探鉱法や採鉱法を身につけている者が多かった。資金は藩から融資を受けている場合が多く、坑道を掘り進める堀大工と、鉱石とズリをカマスに入れて運び出す堀子を雇った。坑道を掘り進めるには、測量技術者も必要であった。坑内の照明や排煙、通風の坑も必要であった。

- 鉱山技術者は、中国地方や京・大阪などの先進の諸鉱山や商工業の先進地から入山した者が多数いたことが記録されている。単純な労務の堀子については、領内や近領から半数、他の半数は中国地方や三越(越前・越中・越後)など日本海沿岸の出身者であった。

|

|

|

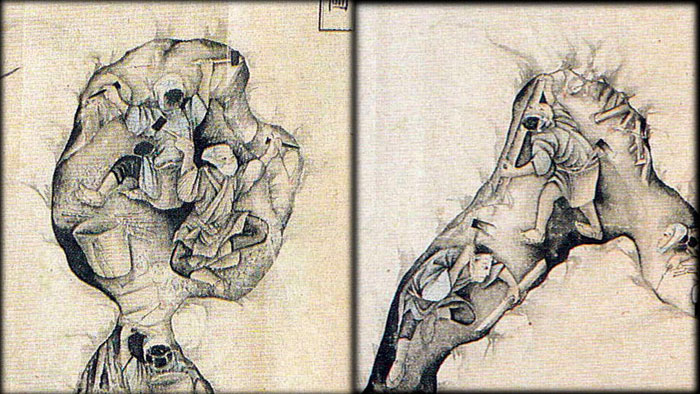

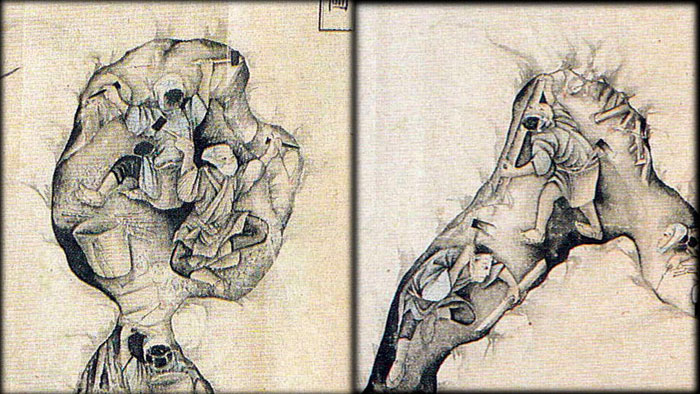

- 真っ暗な坑内の照明には、主に何を使っていたのか?

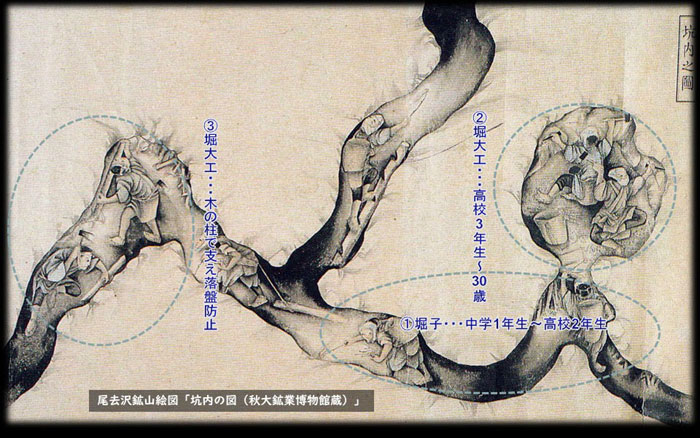

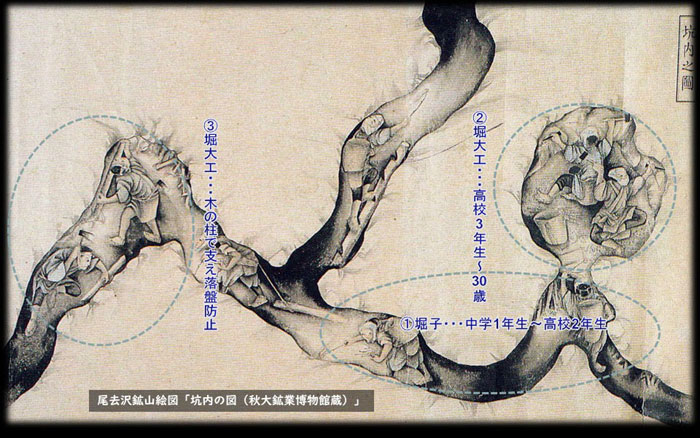

- 上左図:尾去沢鉱山絵図(秋田大学鉱業博物館蔵)・・・坑道内で鉱石を入れたカゴを背負い、運搬する婦人(堀子)は、右手に長さ60cmほどのネマガリダケの火あかりをかざし、左手には予備のネマガリダケをたくさん抱えている。

- 上右図:菅江真澄図絵「笹小屋」(秋田県立博物館蔵写本)・・・森吉山中には、笹竹(ネマガリダケ)を採るための小屋が夏から秋にかけてたくさん建ち並んでいた。笹竹は鉱山で使う「ともし竹」にするものであった。ブナ~チシマザサ帯に位置する鉱山では、鉱山の「ともし火」として、大量に自生するネマガリダケ(チシマザサ)を使っていたことが分かる。

- 菅江真澄「堀子」(みかべのよろい/1805年)・・・「坑内に竹火をともして入り、働く鉱夫を堀子というのにならって、金堀の家で竹火をさす器をホリコと呼んでいる」と、坑内にともし竹をもって入り、背中に鉱物を背負って運ぶ人を「堀子」と呼んでいたことが分かる。

|

|

- 堀大工・・・タガネという採掘用の「ノミ」を、槌(つち)で打って鉱石を掘る人を「堀大工」と呼んだ。堀大工は、鉱石をできるだけ細かく砕くことが、当時の選鉱と精錬技法の上から重要な作業であった。岩盤の弱い場所では、堀大工が落盤を防ぐために坑木を当てて掘り進んだ。(上図:尾去沢鉱山絵図/秋田大学鉱業博物館蔵)

|

|

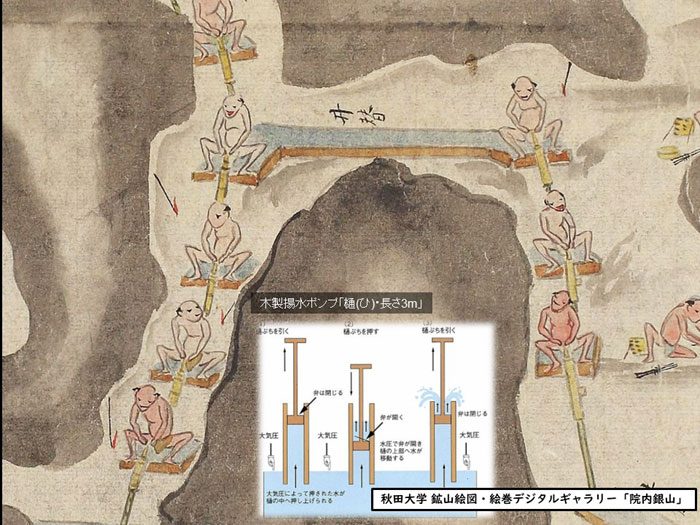

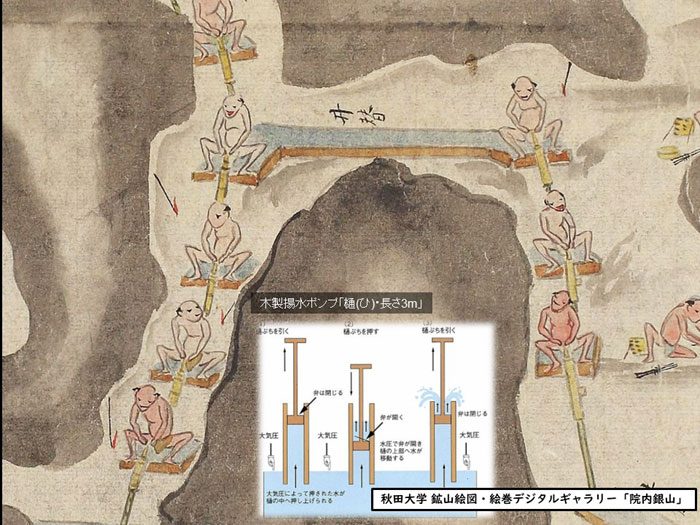

- 最大の難問・坑内排水

坑道を地下深く掘れば湧水処理が必要になる。特に院内銀山では湧水量が多く、坑内の排水が最大の難問で、かつその水抜き作業は最大の重労働であった。絵図を見れば、排水処理は、木製揚水ポンプ「樋(ひ)」と呼ばれる長さ3mの道具を使い、人海戦術で作業している様子が描かれている。この排水夫を樋引(といびき・とよひき)と呼んだ。

狭く暗い坑内で、24時間、休むことなく人力で排水しなければならなかった。現代人には、想像することすら難しい過酷な労働であっただろう。

|

|

- 大切坑・・・「梅津政景日記」には、水抜き坑の開発について、「塩屋平」「四百枚」「南沢」「千枚」の4つを書き残している。これら水抜き坑は、坑内からの湧水を排水するだけでなく、主要な運搬坑道として機能させる重要な坑道であった。これら4つの水抜き坑は、その後「大切坑(1707年)」の開発によって全て連結され、院内銀山の基本骨格ができあがった。

|

|

|

- 平賀源内、秋田へ(平賀源内肖像画/菅江真澄「鉱山の坑道」・秋田県立博物館蔵写本)

1725年、銀山は初めて請山となる。以降、直山・請山を繰り返す。

1764年、銀山衰退の最底辺となる。

1773年、藩は、当時鉱山開発のコンサルタントとして活躍していた平賀源内と鉱山師・吉田利兵衛を秋田に招いた。彼らは、衰退する院内銀山で改善策を助言した後、北上して角館の造り酒屋に宿泊。そこで小田野直武と出会い、西洋画法を伝授。これが後に「秋田蘭画」として大きな花を咲かせることに。角館から大覚野峠を越えて一番の目的地・阿仁鉱山へと向かった。阿仁には、一ヶ月近く滞在したと言われている。

その間、二人は、阿仁の粗銅から、鉛を使って銀を採り出す「南蛮吹法」を伝授。秋田藩は、その成果をいかそうと、翌年の1774年、二ツ井町荷上場に加護山精錬所を誕生させた。1862年の収支によると、2万8800両という莫大な利益をあげている。

|

|

- 1785年、菅江真澄は院内銀山を訪れ、この山の由来などについて記している。

「院内銀山を見に出かけようと、院内というところに泊まった」

翌日、院内銀山の由来について尋ねると、「ある人のいうには・・・石田三成が関ヶ原の戦いに敗れたころ、討死した多くの兵の中で、伊勢の国の林次郎左衛門、陸奥会津の渡辺勝左衛門、出羽国の石山伝助、この三人の武士は命をまっとうし、逃れて雄勝郡小野の里の石山の縁者を尋ねて来て、ここで砂金を掘る坑夫となって、世間から身を隠していた。あるとき、村山宗兵衛という人の夢に、神が金鉱のありかを告げられたことを手掛かりとして、長倉山を越えて谷深く尋ね入ると、見た夢と少しも違わなかった。これはおそれおおい神示であったと人々に語り、坑夫を大勢連れてきて、慶長十年(1605)にひらけ始めた銀山である」

(写真:金山神社参道)

|

|

- 銀山で聞いた「ざるあげ歌」

「大勢の女が声をそろえて歌うのは、ざるあげ歌といって、砕いた鉱石を笊というものに入れて、これを水から上げる時に歌うのである。銀を掘る坑道をシキという。この坑内は、どれほど広く遠いであろうか。たいそう暗く、鉱石の間から湧き出る水(坑内水は樋で流す)が清く流れていた」

|

|

- 「天保の盛り山」

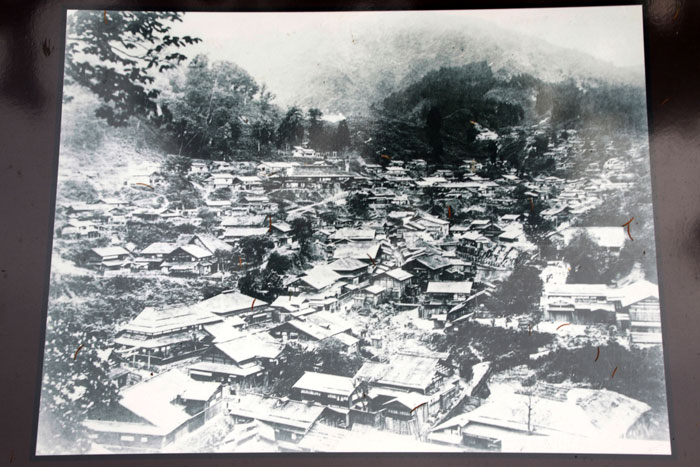

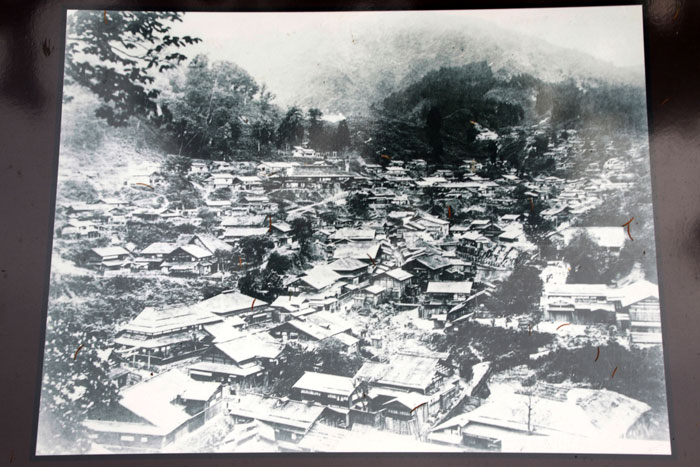

天保4年(1833)、鉱石から金属を取り出す方法の改良などが功を奏し、再び銀の生産量が増え、院内銀山の産銀高は平均4.5トンが11年間続き、銀の産出量日本一となった。「天保の盛り山」と呼ばれた天保7年(1836)頃には最盛期を迎えた。湯沢の酒造業は、元々院内銀山に向けて出荷するために始められたと言われている。(写真:明治期銀山町中心部)

|

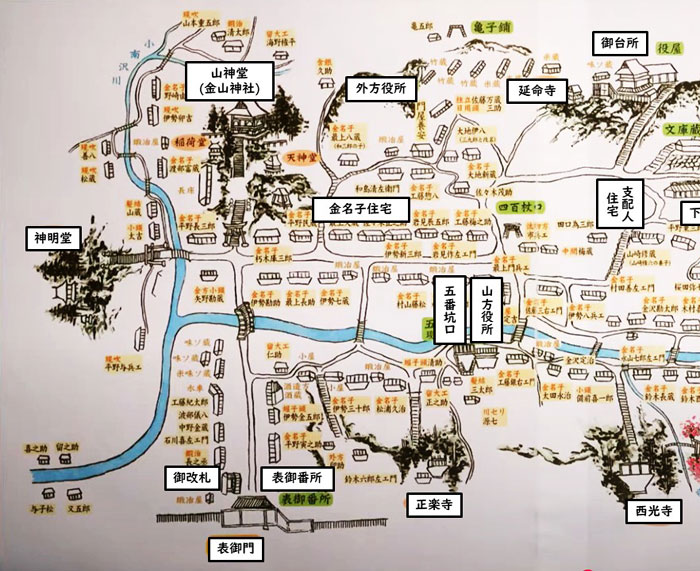

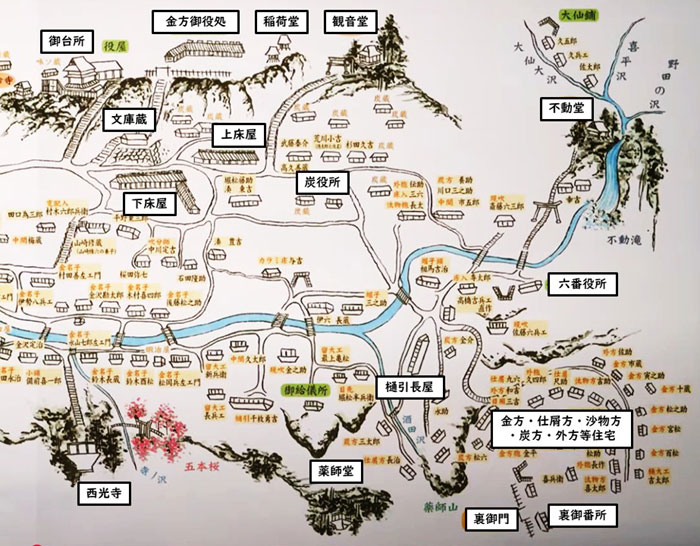

| 天保期 院内銀山絵図(銀山町を描いた絵図) |

|

- 表御門の表御番所には、罪人を捕縛するために使用した「三つ道具」類が象徴的に配置され、向かいには禁令などを紙に記して掲示する御改札(制札場)がある。銀山町に入る者に対して、鉱山が法によって運営され、法に背くと逮捕処分されることを周知させていることが分かる。

- 制札とは・・・鉱山の基本法に位置するもので、鉱山ごとに出されたが、その条項は共通するものが多い。例えば、喧嘩口論・狼藉・博打をしないこと、悪党人を召し抱えないこと、修行者や乞食などの入山禁止、鉱山内の見学を藩が許可した役人以外は認めないことなど。

- 山法とは・・・鉱山社会の中で形成され、領域や鉱山を問わず通用した法で、27ヵ条からなる。例えば、盗掘や無断欠勤は、耳・鼻・サイドの髪の一部を剃って鉱山から追放され、張り紙によって周知されるなどである。

- 金名子・・・一定の鉱区を請け負って銀の採鉱・選鉱・精錬に当たっていた親方のことで、絵図のメインストリートには、金名子の家が軒を並べて続いている。当時は、平均30~40人ほどの堀大工や堀子などを雇い、選鉱や精錬をした銀を鉱山側に売っていた。

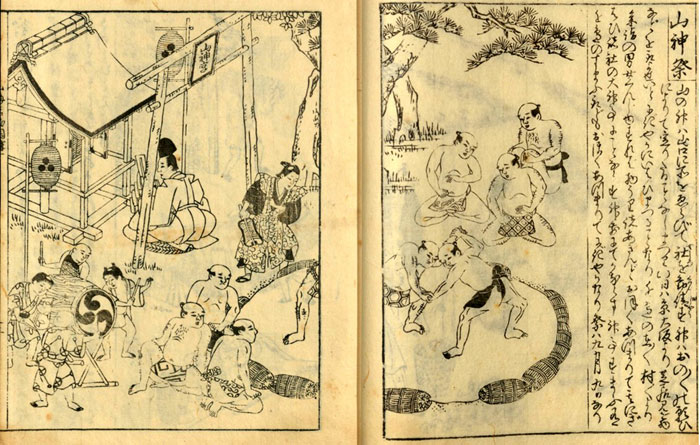

- 山神堂(山神宮)・・・現在の金山神社。山師が鉱山開発に際して、まず山神を祀った。金山神社という名称は明治以降につけられたもので、江戸時代は「山神宮」と呼ばれていた。現在の社殿は、1830年藩主の命で建築された。藩主奉納の宝物が多数現存している。また境内には、山師や金名子が奉納した扁額、狛犬、石燈籠が多数あり、往時の隆盛をしのばせている。祭りも賑やかで、江戸・上方の芸人も多く来山した。初期の祭典は8月19日、後に6月12日に行われた。

- 御台所・・・鉱山の管理及び事務にあたる鉱山事務所のこと。御台所は江戸期院内銀山の中心地だけに、全体を見渡せる高台に建設されていた。

- 五番坑口(御幸坑)・・・主要な坑口で、その隣に鉱夫の坑内への出入りや出鉱高を改める山方役所を置いた。

|

|

- 上床屋、下床屋・・・金名子が銀鉱石を精錬する共同施設で、屋根の上に多数の排煙設備が施されていた。

- 金方御役所・・・金名子から買い上げた灰吹銀をさらに精錬して、金を分離する施設で、鉱山直轄であった。

- 樋引長屋・・・坑内の水を樋を引いて排水する人たちは大勢いたので、長屋形式の大きな住居。

- 金方・仕屑方・沙物方・炭方・外方等住宅・・・鉱山直営の精錬方職人(金方・仕屑方・沙物方)、精錬用の炭を供給する炭方などの職人の家。

|

|

- 「院内銀山記」によれば、「銀山の繁栄は近国は言うに及ばず遠国まで隠れなく・・・関ヶ原の浪人を始めとして、出家・修行者・神職・山伏・座頭・商人など毎日毎日こぞり来るほどに、家は山々を埋め谷々に余り、院内の村にまで借家するものあり、忽ちに山小屋千軒下町千軒、数二千軒の町とぞなりにけり」という盛況であった。

(写真:明治時代の銀山町)

- 「銀山記」には、商工業者が東西2キロ、南北3キロの銀山町からはみ出し、長倉・上院内・下院内・小野・横堀へと発展し、周囲の村々が町つづきとなった。

- 「梅津政景日記」によると、これらの地域に精錬に対する税や選鉱業者への税、酒造業への税、店舗への税、風俗税などの税が賦課されている。

|

|

- 当時の院内銀山は、久保田城下と比肩されるほどの町であり、商品、風俗営業、流入した歌舞伎や芝居、連歌、俳諧、琴・三味線・浄瑠璃・小唄などの文化面から見れば、藩内の「上方」であったと言われている。

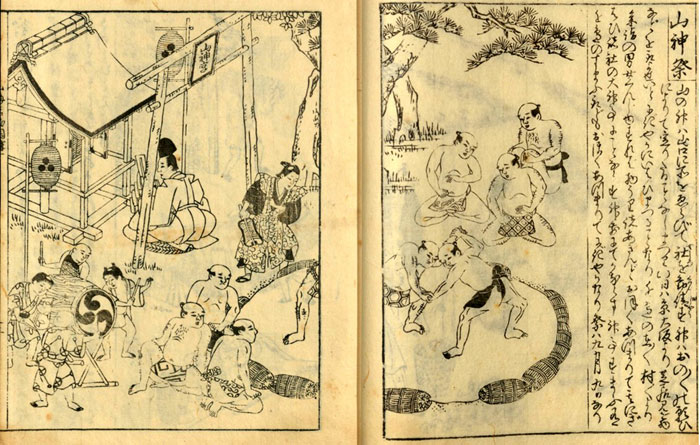

(秋田風俗絵巻/秋田県立博物館蔵)

|

|

- 山神祭・・・鉱山の祭礼日で最も賑やかな山神祭は、6月12日。幕末の院内銀山は繁栄に伴って、花火も打ち上げられ、山神祭は盛大であった。祭りに合わせた芝居興行は、11日に顔見世興行、12日が本演で15日まで続いた年も見られる。

|

|

- 山神祭と奉納相撲

「日本山海名物図会」(国立国会図書館)によれば、新しく鉱山を開く時、山の神に敬意を表する祭として奉納相撲が行われたとある。院内銀山でも相撲興業は盛んで、盆に開催された。銀山町住民は無料、銀山町以外の麓村の者は百文の料金が取られた。桟敷席も設けられた。子ども相撲も盛んであったという。

|

| 医師・門屋養安 |

|

|

- 医師・門屋養安・・・銀山の最盛期・天保年間に、藩直営の院内銀山お抱え医師として銀山町に居住。銀山住民の医療のほか、鉱山の運営や宿屋の経営、製錬に必要な木炭の流通にも係わり、「門屋養安日記」を残した。全巻を通して、毎日の記事が克明に記され、「天保の盛り山」時代の年中行事、生活・文化を記録した貴重な資料となっている。

|

|

- 門屋養安の墓(1792~1873年)・・・門屋養安の墓は、院内銀山共葬墓地の中にある。新庄藩の生まれだが、生涯の大部分を院内銀山で過ごし、明治6年(1873年)、院内銀山で82歳で没した。

|

|

- 養安日記・・・山神祭の見物には近郷から多数の人間が銀山に集まった。祭りは11日前夜祭から三日間続いた。天保7年宵祭の日、宿屋も経営していた養安宅には、泊り客が46人もあり、養安自身の寝場所がなく近所に泊まりに行っているほどの盛況であった。天保10年の祭礼では、芝居が3日間通しで行われた。浅舞芝居が前二日は忠臣蔵三段目、三日目は源平合戦一之谷が催されたことが記されている。 (写真:農村歌舞伎/山形県鶴岡市)

|

|

- 「芭蕉翁」碑・・・「芭蕉翁」碑や墓碑に自作の句などを刻印しているものが散見される。手代や金名子は句会を開くなど、文化的な活動が盛んであったことが分かる。

- 養安日記に記された芸能文化・・・芸者103回、芝居60回、相撲49回、句会47回、見世物45回、浄瑠璃31回、その他歌舞伎、番楽など盛んに催され、列挙するだけでも銀山町の文化程度の高さが分かる。

|

|

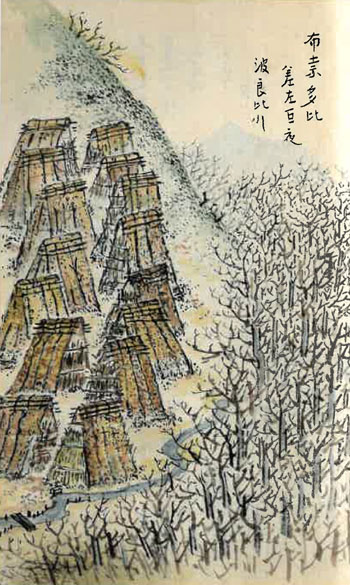

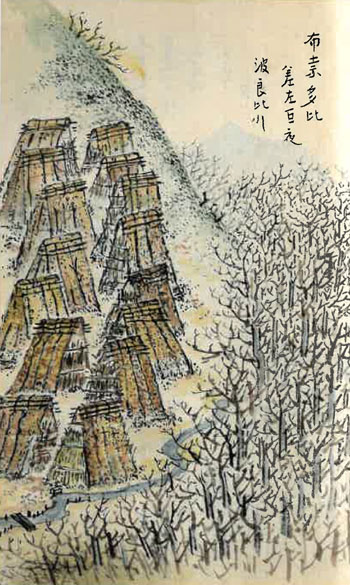

- 菅江真澄図絵「院内銀山雪景(遠景)」(秋田八景画賛/秋田県立博物館蔵写本)

「菅江真澄というひと」(内田武志)によると、1814年に雄勝郡を調査した記録に院内銀山が含まれいない理由について次のように記している。

「雄勝郡の地誌をまとめあげる意欲を失わせた最も大きい理由は、真澄が雄勝郡から帰った4ヶ月後の1815年7月に、藩主義和が急死したことである。最大の理解者をなくして、真澄は用心深くふるまわねばならなくなった。銀山で栄えた院内村の個所を抜き去ったのも、おそらく津軽の二の舞をおそれたためだったろうか。この地誌の中で、院内村のところに書いておいたという言葉が何ヵ所かあるにもかかわらず、院内村の記事は全く収められていないのである。また巡村中に描いた風景画[勝地臨毫出羽国雄勝郡]と題して七巻にまとめているが、その中から特に院内銀山などの部分を除いて明徳館に献納しているから、やはり同じような配慮だったからと考えられる」

真澄の地誌編纂で調査した院内銀山の記録は、残念ながらほとんど残っていない。従って当時の院内銀山の盛況ぶりを伝える記録は、その後、銀山で医者をしていた門屋養安の日記によるほかない。

- (注)津軽での二の舞とは

寛政11年の夏から翌年の秋にかけて、日記もない空白な期間があった。その謎について内田武志は・・・津軽藩では、穀物や物産、薬草類、金銀銅などの鉱物を一切移動させない方針であったが、真澄の調査はこのような物産にもふれていた結果、藩外持ち出しを禁止する意味で没収されねばならなかったのではないかと、わたしは考えている・・・真澄とすれば、真実を記してみようとしたまでで、それ以上の他意はなかったわけだが、藩の役人とすれば、ありのまま書かれるのは困るのであろう。こうした藩の意向で、当時の記録は全て葬り去られる始末になったかと思われる。

|

|

|

- 不足する木炭

銀の精錬には、大量の薪炭が必要であった。銀山周辺の山林を伐り尽くし、1621年には隣の由利矢島領にまで越境伐木しなければならなくなっていた。梅津政景日記によると、1625年頃には領内の木を伐りつくし、隣接の最上領境まで伐り出さなければならないほどひっ迫していた。特に天明・天保の飢饉以降になると、さらに木炭不足が続いた。

|

|

- 参考:高橋正作と院内銀山

高橋正作(右上写真)は、江戸時代末期の小野地域の肝煎(村長)、農業指導者である。天保の大飢饉(1833~1839)に襲われた際、彼は貯めておいた玄米を村人に分け与えた。それでも足りず、自分の家の田畑や山林を質屋に入れてお金を借り、米百俵と野菜を買って、村人へ与え、ついに一人の餓死者も出すことなく飢饉を乗り切った。

さらに再びの飢饉に備え、貧しい村人たちに炭焼きをすすめ、当時木炭不足に悩んでいた「院内銀山」へ供給することに尽力している。その結果、住民の収入の安定、飢饉の際の収入源になったのはもちろんのこと、院内銀山が日本一の銀山へと復興を遂げる一助にもなったと言われている。

|

|

- 近代~閉山

1876(明治9)年、工部省の直営となり巨大な投資によって近代化された。1885(明治18)年、古河市兵衛に払い下げられ民間経営になると、産銀量が増え、特に1895(明治28)年には15トンを記録した。その後、銀価暴落等によって鉱況が著しく不良となり、1920(大正9)年採掘停止に至った。昭和初年探鉱所を設置し再興を図ったが、1954(昭和29)年に閉山となり、350年の歴史に幕を下ろした。

|

| 忘れられた銀山の歴史① 鉱山病「よろけ」 |

|

- 鉱山特有の病「よろけ」

江戸時代の院内銀山坑内の様子を描いた絵図のとおり、地下深く掘られた坑内では、油やネマガリダケによる照明、24時間休まず人力による坑内排水、鉱石をできるだけ細かく砕く作業など、いずれも過酷な労働であった。さらに坑内の通気の悪さや鉱石粉塵の常時吸入、灯火による油煙、酸欠などによる鉱山病が珪肺(けいはい)で、一般に「よろけ」と呼ばれた。

|

|

- 「よろけ」で短命

- ①堀子は狭く暗い坑道の中を重い鉱物を背負って運ぶ人のこと。当時は中学1年生頃から働き、5年間ほど修行を積むと、②堀大工になることができたと記録されている。

- 堀大工は、鉱物を掘るだけでなく、③の木の柱で落盤を防止する工事も行った。

- 最先端の技術を身につけても、25歳くらいになると、ほとんどが「よろけ」を患い、平均寿命30歳と短命であったと記録されている。

- 菅江真澄「すすきの出湯/大葛金山」(1803年)・・・「どこの山でも堀大工になると、ケムリ(よろけ)という病にかかり、寿命も短く、40歳まで生きる者はまれである・・・金堀の家では男が32歳になると、42の年祝いの気持ちで年賀をするという。そのようであるから、女は誰でも若いうちに夫と死別し、老いるまでに7人、8人の夫をもつ者が多いと、声をつまらせて語るのを聞いて、わたしも涙が落ちてならなかった」

|

| 忘れられた銀山の歴史② 院内銀山とキリシタン |

|

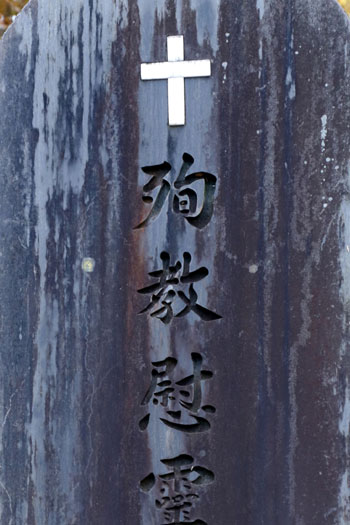

- 1612年、幕府はキリシタン禁教令を天領に発布し、各地の教会を破壊するなど弾圧に乗り出した。さらに1614年、江戸幕府は全国的なキリスト教禁教令を公布し、京都・大阪のキリシタン71名が津軽に流された。また、各地のキリシタンが東北地方に逃れてきた。(写真:世界遺産「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」)

|

|

- 一方、当時の鉱山は、山奥にあって治外法権的性格をもっていたことから、西国より東北各地の鉱山に多くの信者が逃げ込んだ。秋田では、院内銀山がキリシタンの隠れ家、逃亡先となっていたと言われている。その証として残っているマリア観音像は、湯沢市で6体発見されている。かつて銀山にあった誓願寺(下院内)のマリア観音や寺沢の北向観音などである。

|

|

- 「秋田県の歴史」(新野直吉)によれば、

院内銀山には全国六十余州から来ていたが、特に備中(中国地方)生まれの者が400人余りもいたのは、彼らの故郷中国地方に鉱業が発達していたからである。彼らは西洋の鉱山技術を身につけていたと考えられる。必然的に西国から移住した新技法の所有者たちの中にはキリシタンやそれに近い者が含まれていたことになる。

また苦しい鉱山労働と坑道の中の危険が肉体労働者たちにも神を求めさせ、それが鉱山地帯に信者を濃くしたのであろう。布教に赴く宣教師と鉱山の近さも理解できる。

(写真:キリシタン-墓碑/熊本県鬼の城公園」)

|

|

|

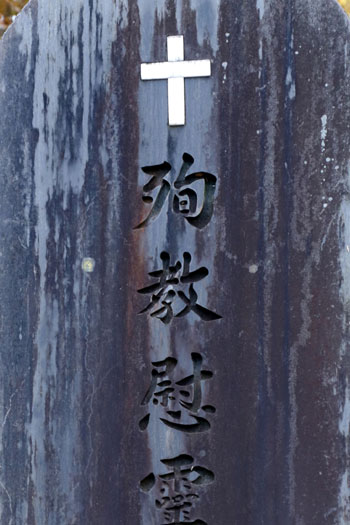

- 赤坂憲雄氏「東北学/忘れられた東北」の「院内銀山とキリシタン」には・・・

「東北の鉱山の多くは、社会的に疎外され、追放された人々が潜伏する場所であった。『院内銀山記』にいう、関ヶ原の戦いに敗れた落武者たちが鉱山に結び付く背景は、確実に存在したのである。そして、そこには西国を追われたキリシタンたちが数多く含まれていた・・・

ところが寛永元年(1624)になると、東北の諸藩にもキリシタン迫害の波が押し寄せてくる・・・寺沢(雄勝町内)の信徒15人が、久保田城外で斬罪に処せられ・・・院内銀山の25人を含む50人が転宗を拒み、見せしめのために斬首された・・・寛永以降、キリシタン殉教の悲惨な歴史は繰り返される・・・

院内銀山の正楽寺跡に建つ、十字架の刻まれた供養碑の背後には、忘れられた東北の歴史の一齣が声もなく埋もれている」 (写真:キリシタン殉教慰霊碑/湯沢市寺沢)

|

|

|

- 北向き観音(湯沢市寺沢)

キリシタン殉教慰霊碑の裏には、1624年、秋田藩ではキリシタン弾圧が行われた時、寺沢在住の信者15人が捕らえられ、久保田城外で処刑されたと刻まれている。信者の中には、院内銀山で働いていた朝鮮人も含まれていたという。近くに石造りの北向観音がある。

|

| 梅津政景と院内銀山 |

|

- 院内銀山奉行・梅津政景(写真:梅津政景を神として祀っている岩関神社/能代市二ツ井)

1609年、若くして院内銀山奉行になり、短期間に銀の産出高を倍増させる成果を挙げている。特に開坑の初めから浸水の困難に直面していたが、その水を抜くトンネルの難工事を指揮し成功させている。この技術は、方位、勾配、長さが合わなければ、坑道としてつながらない高度なものとして評価されている。それが認められて、1614年、藩内の全ての鉱山を指揮する惣山奉行に昇進した。なお、このトンネル工事の技術は、後に農業用水トンネルにも導入され、藩の新田開発は急速に進展している。

|

|

- 1614年、阿仁鉱山が発見されると、阿仁に派遣される。その際、阿仁の銀山町の町割りをわずか10日間で行ったとして、後に「スーパー官僚」と呼ばれている。文筆、計算力に優れ、秋田の鉱山の礎を築いた先人として高く評価されている。最後の6年間は家老にまで昇進している。

- 梅津政景日記・・・1612年~1633年まで、22年間にわたる日記で、秋田藩初期の歴史は、そのほとんどがこの日記によるほど唯一無二の重要な記録として高く評価されている。

|

|

- 政景日記には、鉱山がある阿仁・比内には米なし、近きところは久保田より、大方は仙北の米を土崎湊から能代湊経由で運び、能代より小舟にて登る、と記している。つまり資源が豊富な県北は、米が自給できていなかったことが分かる。一方、院内銀山の銀の精錬には鉛が必要だが、その鉛は藤里町の太良鉱山から米代川を下り、能代湊~土崎湊~雄物川~院内銀山へと運んでいる。また、二ツ井町小掛(こがけ)山周辺は天然秋田杉の宝庫でもあったので、梅津政景は鉱山と秋田杉の中心に位置する二ツ井の開発に着目したのであろう。

|

|

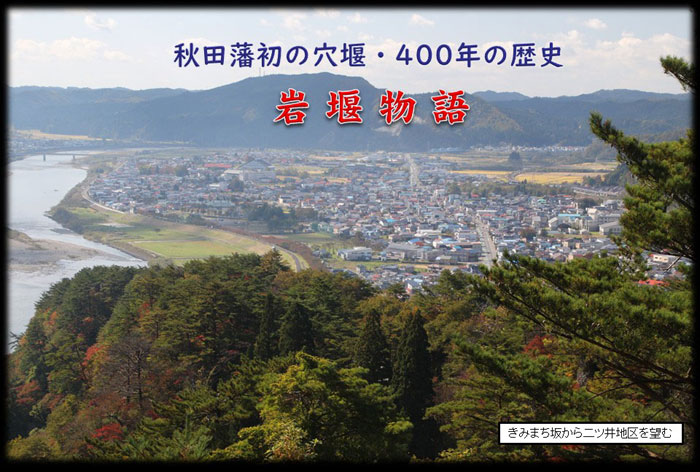

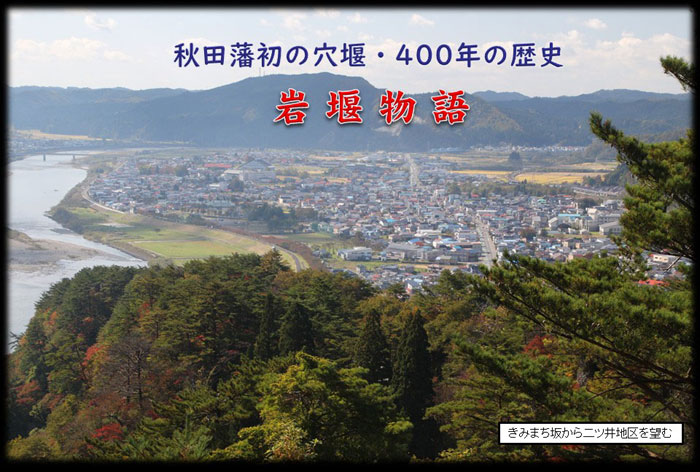

- 参考:鉱山技術を導入して新田開発

鉱山と秋田杉の中心に位置する二ツ井地区は、米代川より高く本流から取水できなかったことから、広大な原野が広がっていた。1616年、梅津政景は難題であった二ツ井の新田開発に対して、院内銀山、藤琴鉛山などの最先端技術を導入し、米代川支流の藤琴川から水を引くため、秋田藩初の水路トンネルの開削に着手した。

|

|

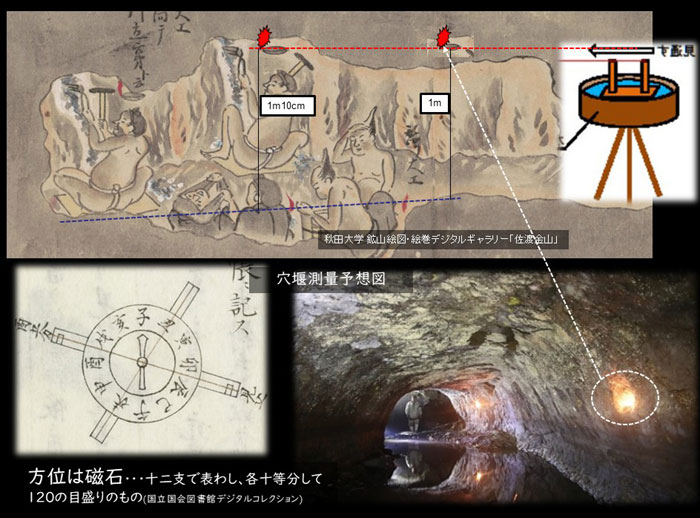

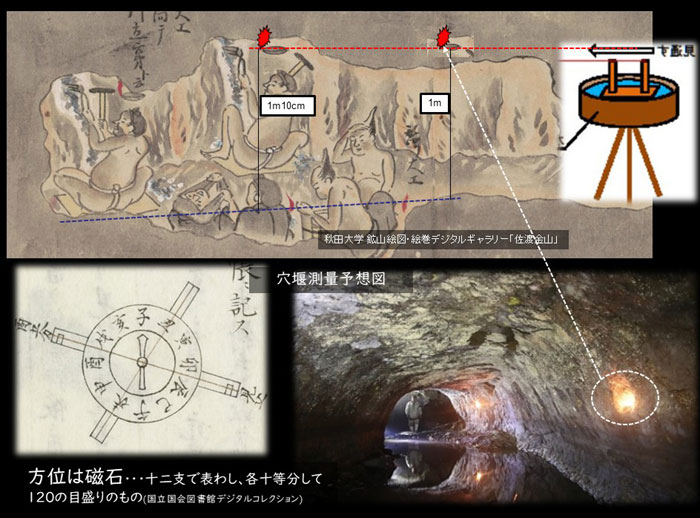

- どうやって水が流れるように勾配をとりながら穴堰を掘り進んだのか?

惣山奉行であった梅津政景は、最も近い藤琴鉛山あるいは阿仁銅山から金名子や堀大工、測量技術者を動員して穴堰を掘り進んだのであろう。その際最も重要なものは正確な測量である。それを予想したのが、上の「穴堰測量予想図」である。

見通す水準器の水平をとるためには、タライに水を張ったものに水準器を浮かべて見通す方法で行われた。穴堰の中を照らす灯りを見通し、例えば下から1mの地点に灯りを設置したとすれば、その奥100m地点は1m10cmというふうに勾配をつけながら掘り進んだのであろう。この方法はやがて用水路の提灯測量へと応用されていった。方位は磁石で、当時は十二支で表わし、各十等分して120の目盛りのものを使っていた。

こうして穴堰の開削は、当時の鉱山技術を総動員して行われ、以来15年の歳月をかけて岩堰用水路を完成させている。その時の石高は、1,400石≒面積約140haに及ぶ新田開発を成し遂げている。この岩堰は、二ツ井町の礎を築いた堰として、梅津政景公は岩関神社に神様として祀られている。

|

| 参 考 文 献 |

- 「院内銀山史」(渡部和男、無明舎出版)

- 「写真集 院内銀山」(渡部和男)

- 「院内銀山歴史散歩」(渡部和男)

- 「日本史リブレット 近世鉱山をささえた人びと」(萩慎一郎、山川出版社)

- 「雄勝町史」(雄勝町教員委員会)

- 「菅江真澄と歩く 二百年後の勝地臨毫出羽国雄勝郡」(逆木一)

- 「菅江真澄遊覧記」(内田武志・宮本常一編訳、平凡社)

- 「秋田県の歴史散歩」(山川出版社)

- 「図説 秋田県の歴史」(河出書房新社)

- 「改訂版 秋田の歴史」(新野直吉、秋田魁新報社)

- 「平賀源内」(芳賀徹、朝日新聞社)

- 「東北学/忘れられた東北」(赤坂憲雄、講談社学術文庫)

- 「続『梅津政景日記』読本」(渡部景一、無明舎出版)

- 「概説 キリシタン史」(浅見雅一、慶応義塾大学出版会)

- 参考HP 秋田大学 鉱山絵図・絵巻デジタルギャラリー

|