元気ムラの旅11 銀山で栄えた湯沢市院内探訪

|

|

2025年9月21日(日)、森の学校2025「元気ムラの旅シリーズ11 銀山で栄えた湯沢市院内探訪」が、湯沢市院内で開催された。参加者は49名。院内銀山の十分一御番所から異人館跡、供養祭が行われた三番共葬墓地、御幸坑(五番坑)、銀山まつりが行われた金山神社までゆっくり歩きながら散策。昼食は湯沢市指定文化財になっている院内地区センターでゆざわジオパーク弁当を味わった後、野菜等地域特産品の買い物を楽しんだ。午後から院内銀山の貴重な資料が展示されている院内銀山異人館を視察した後、羽州街道の雰囲気が残る下院内地区を歩きながら散策。院内銀山350年の歴史と銀山で栄えた院内地区の史跡文化について学んだ。

今回は、特集記事として「院内銀山の歴史」についても編集アップしている。

- 主催/秋田県森林学習交流館指定管理者

- 協賛/(一社)秋田県森と水の協会

- 協力/院内地域づくり協議会、雄勝観光ガイドの会、ゆざわジオパークガイドの会

|

|

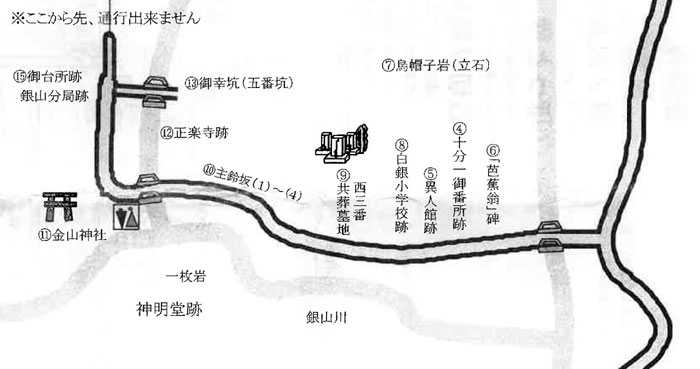

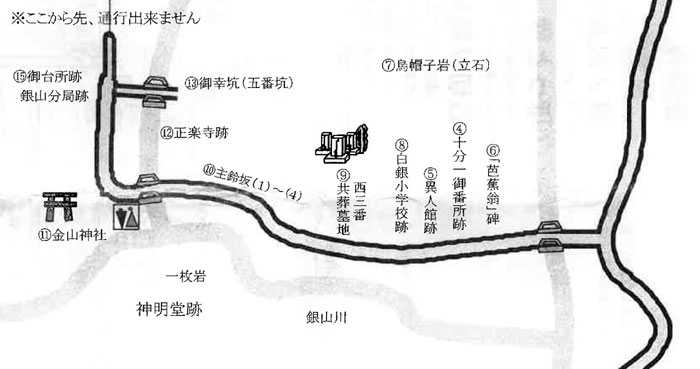

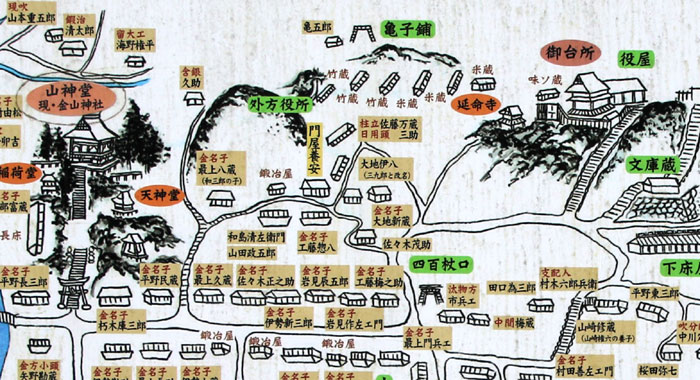

- 午前の部:院内銀山跡散策コース(図:「院内銀山史跡地図」より抜粋)

「芭蕉翁」碑→十分一御番所→異人館跡→白銀小学校跡→三番共葬墓地→小関清水→正楽寺跡→御幸坑(五番坑)→御台所跡→金山神社→銀山まつり

|

|

- 午前の部:院内地区散策コース

院内地区センター(旧院内尋常高等小学校/湯沢市指定文化財)→館山→院内銀山異人館→雄勝野きむらや→羽州街道(下院内)→齋藤家

|

|

|

|

- 湯沢市院内探訪のガイド・・・院内地域づくり協議会・会長 会田一男さん、雄勝観光ガイドの会・会長 菅英夫さん、ゆざわジオパークガイドの会事務局 武石武司さん

|

|

|

- 「芭蕉翁」碑・・・「芭蕉翁」碑や墓碑に自作の句などを刻印しているものが散見される。手代や金名子は句会を開くなど、当時の村の上層農民と同様の文化的な活動が盛んであったことが分かる。

|

|

|

- 十分一御番所・・・ここから銀山町で、院内銀山に出入りする者は、銀山に入る諸物資に10分の1の物品税が課せられた。

|

|

|

- 異人館跡・・・1875年(明治8年)に西洋式の技術導入を図り、1879年、ドイツ人鉱山技術者5名を招き鉱山の近代化を図った。そのドイツ人技師の住居が異人館である。最後の技師が帰国した翌年1884年(明治17年)に古河組の鉱山所長宅となり、後に解体された。現在、院内駅に院内銀山などの郷土資料館の機能を合体した建物が当時の異人館を模して建築されている。

|

|

|

- 院内銀山の電力・・・周辺の沢では水量が少なかったことから、役内川が流れる湯沢市秋ノ宮の樺山発電所(旧院内発電所)から供給された。現存する発電所建築の中で、2番目に古いと言われ、石造の発電所は最古と言われている。

|

|

|

- 階段の右手にはバラの花びらを模した石垣が組まれている。石は、昔から地元で利用してきた院内石である。

|

|

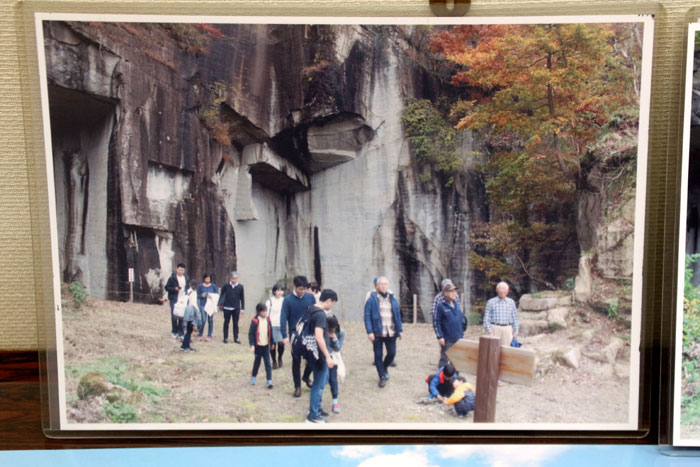

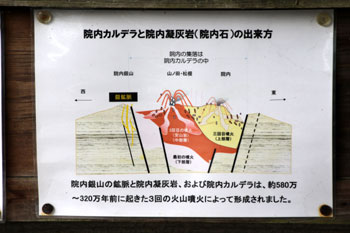

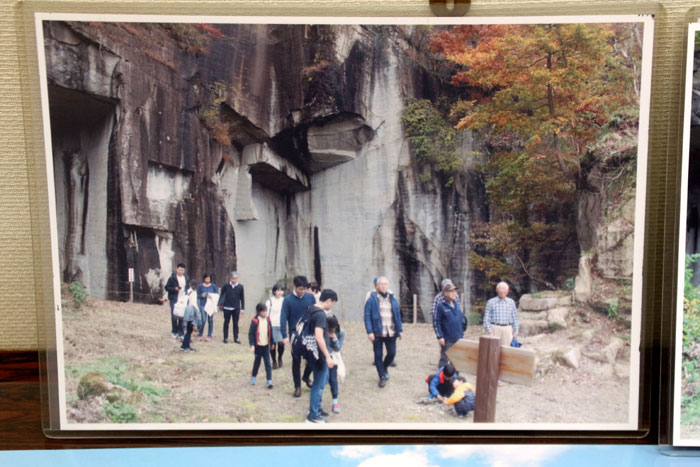

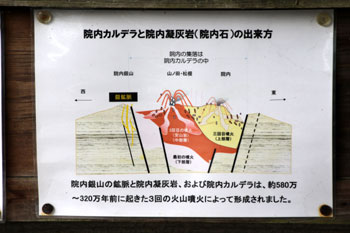

- 参考:院内石とは・・・院内地域は約580万~320万年前の火山活動によって、広範囲に「カルデラ」が形成された。その時、火山灰が降り積もって固まった石を「院内石」(凝灰岩)と呼んでいる。(写真: 院内石の石切場跡)

|

|

|

- 参考:院内石の特徴と利用・・・院内石は、耐火・耐圧、耐水に優れ、特に熱を通しにくい特徴をもっていることから、酒蔵や米蔵、倉庫、かまどに利用されている。町中を歩くと、院内石で出来た倉庫(上左写真)や塀、神社の階段、ピザ窯(上右写真)など至る所に利用されている。

|

|

|

- 白銀小学校跡・・・明治7年7月28日、白銀小学校開校。明治39年に高等科を併置。昭和10年3月廃校。

|

|

- 三番共葬墓地・・・銀山開坑以来のもので、昭和初期には約千基ほどの墓があったが、子孫が持って行ったりして次第に少なくなり、現在は約500基前後の墓石が残っている。この墓碑の子孫たちは、盆になると各地から先祖供養に訪れるという。

|

|

|

|

- 供養祭・・・銀山まつりに併せて、かつて院内銀山で働いていた関係者たちの冥福を祈る供養祭が行われ、多くのお墓の前には、花が供えられていた。

|

|

- 坑内火災とお地蔵様・・・明治39年1月4日、坑内で火災が発生。風評によれば、当日坑内で働いていた坑夫が、寒さをしのぐため火を焚き暖をとっていたところに、鉱山役人が見回りに来たので、あわててその火を消したが、不十分であったため、坑内に燃え移ったものと言われている。延焼を防ぐため5番坑の鉄扉を閉じたことによって、逃げ遅れた坑夫が百名以上も窒息死したという。それを弔うためにお地蔵様が建立された。

|

|

|

- 門屋養安の墓(1792~1873年)・・・銀山の最盛期・天保年間に、藩直営の院内銀山お抱え医師として銀山町に居住。銀山住民の医療のほか、鉱山の運営や宿屋の経営、製錬に必要な木炭の流通にも係わり、「門屋養安日記」(1835~1870)を残した。全巻を通して、毎日の記事が克明に記され、「天保の盛り山」時代の年中行事、生活・文化を記録した貴重な資料となっている。

- 詳細は「院内銀山の歴史」を参照

|

|

|

- 凝灰岩の露頭・・・火山灰が固まって出来た岩が凝灰岩で、銀山川右岸には凝灰岩が露頭した一枚岩がある。こうした院内凝灰岩や院内銀山の鉱脈、院内カルデラは、約580万~320万年前に起きた3回の火山噴火によって形成された。

|

|

|

- 参考:国史跡 岩井堂洞窟遺跡・・・岩井堂洞窟遺跡は、県内では数少ない洞窟遺跡で、約80mに及ぶ露頭に、大小4つの洞窟が並んでいる。その岩石は、院内石と同じ凝灰岩で、比較的軟らかいため、雄物川の流れで侵食されてできたものである。昭和37年(1962)に発見され、東北地方の縄文時代早期の貴重な遺跡であったことから、昭和39年(1964)から昭和51年(1976)まで8次にわたり発掘調査が実施された。

|

|

|

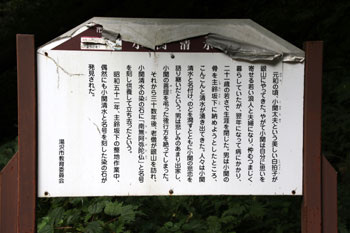

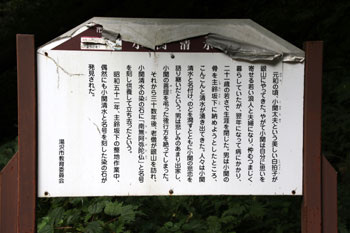

- 小関清水・・・元和(1615~1624)の頃、小関太夫という美しい白拍子が銀山にやってきた。やがて小関に思いを寄せる若い浪人と夫婦になったが、翌年になって病にかかり、21歳の若さで亡くなった。男は、小関の骨を主鈴坂下に納めようとしたところ、こんこんと清水が湧き出てきた。人々は、小関清水と名付け、喉を潤すとともに、小関の悲哀を語り継いだという。

|

|

- 正楽寺跡と無縁供養に尽力した「永島房雄(1916~1996)」(いんない偉人伝NO16より)

永島房雄氏は大正5年、院内銀山町に生まれ、白銀小学校2年の時に銀山町を離れた。成人してから愛知県の警察官となり、小牧市に居を構えた。退職後の昭和47年頃に院内銀山を訪れ、その荒れ果てた変わりように心を痛め、地元院内の関係者と墓地整備について話し合った。

昭和49年、供葬墓地に観音立像建立のため50万円を寄付。翌年、観音像の開眼供養が行われた。これをきっかけに昭和51年、「院内銀山顕彰会」が創立された。その後、銀山無縁供養のため僧になることを決意。石川県能登で修行得度し、昭和55年僧侶となり、院内銀山に帰ってきた。以降、金山神社前の正楽寺跡に自費で「無宗山・法恩寺」を建立し、愛知県の家族と離れ、一人で暮らすようになる。毎年4月から11月までの半年間、電気、ガス、水道のない山奥で、仙人のような孤独な生活をしながら、私財を投じ、銀山の遺跡の整備に努め、無縁仏の供養にひたすら念仏を唱え、15年の歳月を刻み、平成8年10月、この地で永眠された。

|

|

|

|

- 御幸坑(五番坑)・・・かつて五番坑と呼ばれ、数ある坑道の中で唯一の坑夫の出入り口で、江戸時代には坑口広場に労務管理の五番役所が置かれていたという。1881年(明治14年)9月21日、明治天皇東北地方御巡幸の際、五番坑に入坑されたことから、「御幸坑」と命名され、9月21日を鉱山記念日と定めた。明治39年、坑内火災の際、ここの鉄扉を閉じたため、逃げ遅れた坑夫が百名以上窒息死したという。

|

|

|

|

- 金山神社の右手の高台にあった御台所跡・・・鉱山の管理及び事務にあたる鉱山事務所のことを「御台所」と呼んでいた。御台所は、江戸期院内銀山の中心地だけに、金山神社と同じく、全体を見渡せる高台に建設されていた。

|

|

|

|

- 金山神社・・・山師が鉱山開発に際して、まず山神を祀るのは常例である。金山神社という名称は明治以降につけられたもので、江戸時代は「山神宮」と呼ばれていた。銀山発見当初の創建で、現在の社殿は、1830年藩主の命で建築された。藩主奉納の宝物が多数現存している。また境内には、山師や金名子が奉納した扁額、狛犬、石燈籠が多数あり、往時の隆盛をしのばせている。祭りも賑やかで、江戸・上方の芸人も多く来山した。初期の祭典は8月19日、後に6月12日に行われた。

|

|

- 飾り幕・・・天保5年(1834)、院内銀山の再興を祝して佐竹の殿様が奉納したもの。藍地に銀糸で、縦幕の左右には昇り龍と降り龍を配し、横幕には佐竹家の家紋を金銀で飾り、左右2匹の龍が向い合う姿が描かれている。

|

|

- 金灯篭・・・金燈篭は左右一対で、天保6年(1835)、佐竹の殿様が年間1千貫(3,750kg)を超える産銀量が続いた「天保の盛り山」を称賛し奉納したものだという。

|

|

- 院内銀山まつり・・・1881年9月21日、東北御巡幸の際に明治天皇が院内銀山の五番坑へ入坑されて以来、9月21日は全国銀山記念日となっている。その記念日に合わせて開催されるのが「院内銀山まつり」である。主催は、院内銀山史跡保存顕彰会(東海林洋会長)。

|

|

- 銀山まつりは、共葬墓地での供養祭と、旧銀山町に残る金山神社の例大祭に合わせて行われた。境内前の広場では、地域の女性や子ども約30名が輪になって銀山おどりが披露された。

|

|

|

|

|

|

|

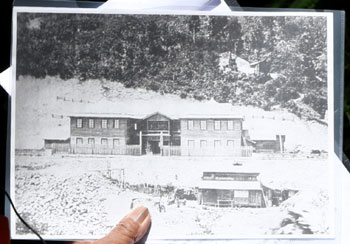

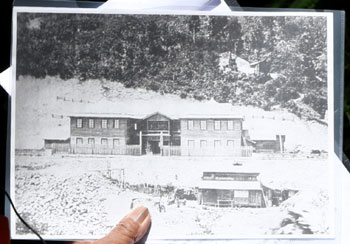

- 院内地区センター(湯沢市指定文化財)・・・旧院内尋常高等小学校は、明治7年(1874)の創立。明治37年(1904)に火災で焼失。現在の建物は、明治39年(1906)に再建され、昭和54年(1979)まで使用されていた。ロマネスク様式のアーチ型を正面に採用した左右対称の二階建、寄棟造の擬洋風建築。建設時の基礎部分は、地元の院内石、外壁は秋田杉下見板張り、内部構造材、仕上材とも秋田杉を使用している。

|

|

|

- ゆざわジオパーク弁当・・・地元の旬の食材を使用したオリジナルメニューで、ゆざわジオパークのジオサイトを表現したお弁当、1,080円。ジオパーク弁当を食べて、ゆざわジオサイトを巡れば、「ジオ勉」にもなるという。玉子焼きの下に、昆虫食の代表「いなごの佃煮」が隠れていたのには驚かされた。と同時に、子どもの頃、秋になると毎日食べていただけに、懐かしい味が嬉しかった。

|

|

|

- 野菜・地域特産品の販売・・・若者世代が主流の「いんない未来塾」では、2020年、高齢者施設に隣接する土地を耕し、「いんない未来農園」を開園。地域の高齢者に教えを請い、野菜の栽培を行っている。収穫作物は無人販売所でも販売し、収入は活動費にあてている。

|

|

- 館山と羽州街道・・・雄物川左岸の小高い山(276m)は、「館山」と呼ばれ、中世の城館跡だという。川をお堀に見立てれば、確かに難攻不落のお城になるような気がする。かつて羽州街道は、この左岸の山裾の狭く急峻なルートを通っていたという。明治時代、天皇の行幸に合わせて右岸に新道が整備され、現在の道筋となったという。

|

|

- 院内銀山異人館・・・JR院内駅と併設した郷土資料館で、特に院内銀山に関する貴重な資料が展示されている。外観は、明治12年に院内銀山に招かれたドイツ人技師の住居を模して造られている。

|

|

|

- ビデオ「院内銀山盛衰記」(約18分)・・・院内銀山350年の歴史がコンパクトにまとめて編集されているので分かりやすい。入門者には必見。

|

|

|

- 院内銀山異人館の方に、院内銀山に関する展示物について詳しく解説していただいた。

|

|

|

|

- 雄勝野きむらや・・・下院内の羽州街道沿いに「いぶりがっこ」で有名な「雄勝野きむらや」がある。いぶりがっこ、いぶり人参、雪のくら漬、なた漬、花っこなす、味噌漬けなど、四方を山々に囲まれた自慢の秋田発酵漬物を製造販売している。試食を楽しみ、好みの漬物を品定めしながら、買い物を楽しむ。

|

|

|

- 羽州街道・・・雄物川と平行に、館山に向かって真っすぐ走る下院内の道は、江戸時代に利用された羽州街道である。落ち着いた家並みが続き、街道の面影を最も感じることができる道である。この地に生まれた偉人と言えば、世界で初めてホタテの人工産卵に成功して、青森県陸奥湾ホタテ養殖の基礎を築いた山本護太郎博士(1914~2005)である。

|

|

- 斎藤家・・・明治天皇が宿泊された本陣の跡地で、院内石で造られた立派な石塀が連なっている。

|

| その他院内地区に係わる参考資料 |

|

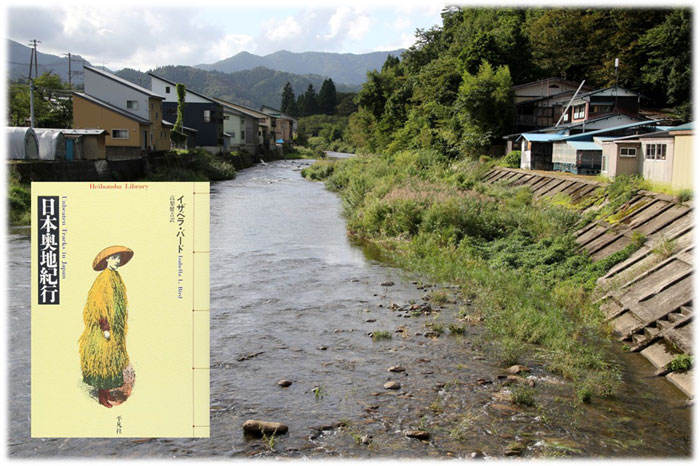

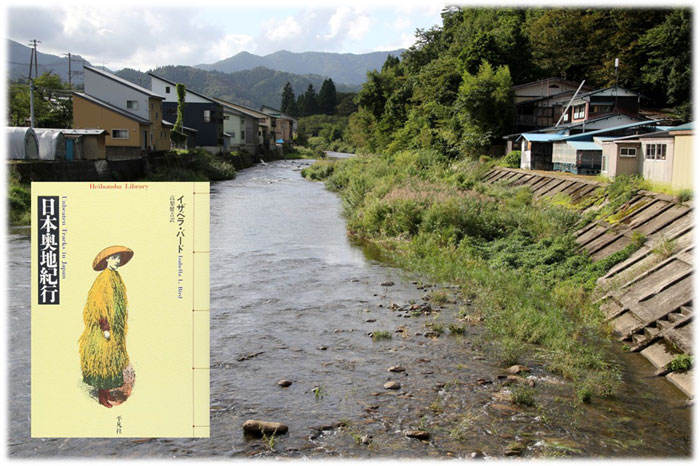

- イザベラ・バード「日本奥地紀行」

1878(明治11)年7月19日、バードは、山形県金山から雄勝峠を越えて院内に下ったが、約24キロを進むのに15時間もかかってしまった。当初湯沢に泊まる予定を変更して院内に泊まり、次のように記している。

「院内まで杉の並木道を下る道と、烈しく流れる雄物川に囲まれた村そのものが実に美しい。院内の宿屋は極めて心地よい宿」だと絶賛している。他はどうかと言えば、「湯沢は特にいやな感じの町である」とか、横手の「町は見栄えが悪く、臭いも悪く、わびしく汚く、じめじめしたみじめなところである」などと悪い評価が延々と記されている。そんな中で県内の羽州街道沿いを歩いて絶賛したのは、城下町として発展した秋田市、能代市檜山、そして院内の三カ所だけである。

当時院内銀山は官営鉱山で、明治9年には伊藤博文が院内銀山を視察。バードが歩いた翌年には、政府雇いのドイツ人技師が院内銀山に派遣されている。院内地区は、江戸時代以来、「久保田城下と比肩されるほど」の都会であり続けていたことが、バードの記録からも分かる。

|

|

|

- 脚気が流行

バードは、当時院内で流行っていた恐ろしい病について、「上院内と下院内の二つの村は、日本人の非常に恐れている脚気という病気が発生している。そのため、この七カ月で人口約千五百のうち百人が死亡している。久保田の医学校から二人の医師が来て、この地方の医師の応援をしている」と記している。明治時代、脚気が国民病として流行し、多くの死者を出していたが、院内も脚気の病に苦しんでいたことが分かる。

江戸時代、主に玄米を食べていた江戸の人々の中で、身分の高い人々に白米食が広がると、奇妙な病が流行り始めました。その謎の病が「脚気」であった。明治に入ると、都市部や陸軍があった港町から「脚気」が流行し始める。その原因は、雑穀や玄米ではなく白米を食べる食事スタイルが、ビタミンB1不足を招き、都市部や軍隊内に「脚気」の患者を増やしていったのである。ということは、明治10年頃の院内は、都会と同じく白米食中心の食事スタイルであったことが分かる。(上左写真:雑穀、上右写真:白米)

|

|

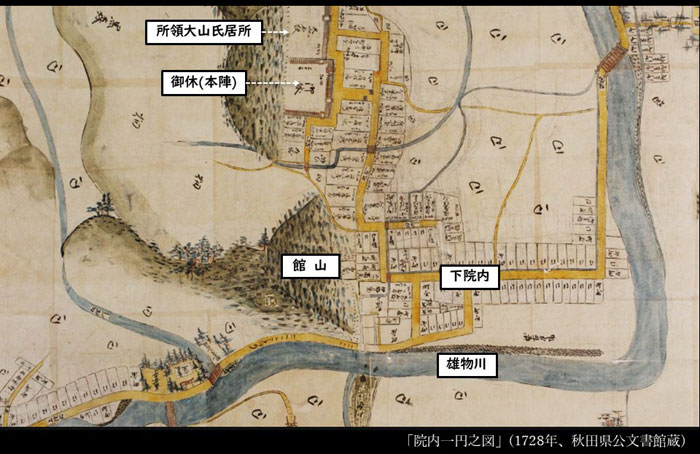

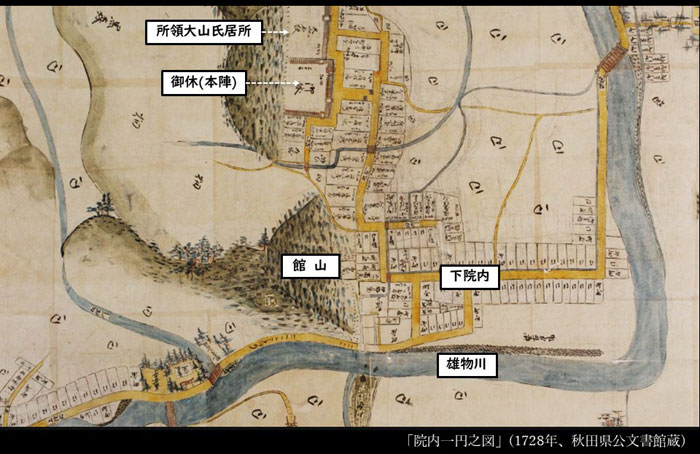

- 「院内一円之図」(1728年、秋田県公文書館蔵)

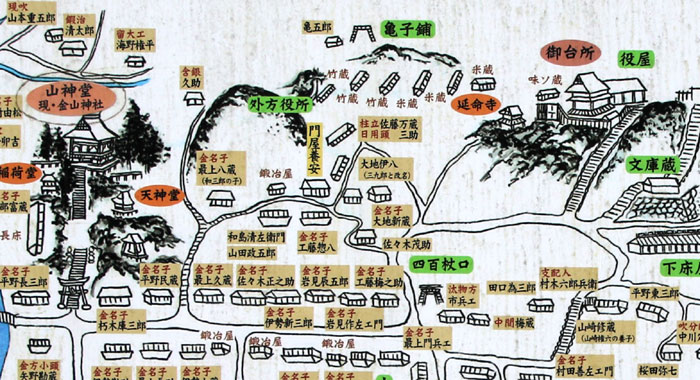

「院内一円之図」は、江戸時代中期の院内の様子をよく伝えている貴重な図である。新庄藩領から雄勝峠を越えて来ると、上院内の入り口に関所がある。上院内の町屋が羽州街道沿いに建ち並んでいる。雄物川上流の橋を渡り、川沿いの町並みを進むと、広い境内をもつ秋田藩十二社の一つ愛宕堂(愛宕神社)がある。藩政期は今と違い、上院内の上手で雄物川を渡り、愛宕堂の前を川沿いに北に向かい、下院内の町に至る。

|

|

- 下院内には、「御休(本陣)」、所領大山氏居所、配下の侍屋敷と足軽屋敷が並んでいる。下院内の西に町のランドマークとなっている館山がある。この山は、南北朝時代からの古城で、小野寺氏や最上氏の支配地であった頃は、その配下が山城を築いていた。東に向かって折れ曲がって入っていくと、武家屋敷があり、その奥に御休と記された本陣と所領大山若狭屋敷が広く配置されている。その向かいに大山若狭下屋敷が5軒ある。

|

|

|

- 院内銀山と湯沢の酒造業

藩政時代、湯沢の酒造業は、院内銀山の開発とともに発展してきた。1612年、横堀、小野両村には、藩から許可を得て酒造を行う「酒屋役」が課されていることでも分かる。日本酒を造る条件として、原料になる米、大量に使われる水、発酵を左右する環境、そして良質な酒を消費する市場=院内銀山といった条件を全て満たしていたことから、湯沢の酒造業は古くから盛んになったと言われている。

|

|

|

- 院内銀山と湯沢舞妓

湯沢の舞妓の歴史は、院内銀山の繁栄と京文化の伝播に端を発している。江戸時代初期の「梅津政景日記」によれば、院内銀山地域の酒造業への税や風俗税などの税が賦課されていた。また天保の盛り山時代の養安日記によれば、芸者(芸妓)遊びが103回も行われている。江戸時代後期には、少なくとも京のお座敷文化が入っていたことが分かる。

「図説湯沢の歴史」(土田章彦著)によれば、「昭和の初めころ、料理屋が18軒、芸妓屋が11軒あり、大正時代に白系ロシア人の芸妓がいて評判だった」と記されている。しかし、銀山の衰退とともに50年ほど前に一度途絶えてしまった。秋田湯沢湯乃華芸妓主宰の阿部一人さん(上右写真)は、その「院内銀山の花街文化を生かせないか・・・」と考え、半世紀にわたって途絶えていた伝統のお座敷文化を復活させている。(上右写真:「芸舞妓文化で地域ににぎわいを!」/『WebTVあきた』より)

|

| 参 考 文 献 |

- 「院内銀山史」(渡部和男、無明舎出版)

- 「写真集 院内銀山」(渡部和男)

- 「院内銀山歴史散歩」(渡部和男)

- 「雄勝町史」(雄勝町教員委員会)

- 「イザベラ・バード 日本奥地紀行」(高梨健吉、平凡社)

- 「イザベラ・バード紀行 『日本奥地紀行』の謎を読む」(伊藤孝博、無明舎出版)

- 「古地図で行く秋田」(五十嵐典彦、無明舎出版)

- 「図説湯沢の歴史」(土田章彦著)

- 現地配布資料

- パンフレット 湯沢市院内異人館

- 参考HP 湯沢市院内 | 秋田のがんばる集落応援サイト あきた元気ムラ

- 「いんない偉人伝NO16 永島房雄」(院内地域づくり協議会)

- 参考動画:院内銀山盛衰記 - YouTube

|