INDEX 基層文化① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ |

|

|

|

| ▲菅江真澄絵図「アイヌ集落」 |

▲菅江真澄絵図「ふたりのアイヌ」 |

▲菅江真澄絵図「仕掛け弓」 |

- 菅江真澄「アイヌ文化と北東北の文化」

菅江真澄は、1788年~1792年までの4年間道南を歩き、アイヌの文化を克明に記録している。その後、再び津軽、秋田を旅しながら、北東北にアイヌ語地名が多いこと、マタギ言葉にアイヌ語が多いことを発見している。例えば・・・

「高い橋を渡ると笑内(おかしない)という部落があった。松前の西の磯伝いにも可笑内(おかしない)というところがあった・・・何ナイ、かにナイという内(ない)は、もと沢という蝦夷の言葉で、昔はこの辺にも蝦夷が住んでいたのであろう」

「山ひとつ越えると根子という部落があった。この村はみな、マタギという冬狩りをする猟人の家が軒を連ねている。このマタギの頭の家には、古くから伝えられる巻物を秘蔵している・・・かれらの使う山言葉の中には、獲物の肉をサチノミ、米を草の実といい、その中には蝦夷言葉もたいそう多かった。」

|

|

|

|

| ▲アイヌの衣服「アツシ」 |

- さらに、北東北がアイヌの生活文化や習俗の影響を強く受けていることも指摘している。例えば、アイヌの生活労働着であるアツシが東北地方で着用されていることを見逃すことなく記録している。1788年、青森市瀬戸子の浜で、アツシというアイヌの刺繍衣を着て道づくりをしている人たちの姿を記録している。

さらにその4年前の1784年、象潟でも同様の記録をしている。「行きかう人は、アツシ(アイヌの着物)という蝦夷の島人が木の皮でおり、縫ってつくった短い衣を着て、小さい蝦夷刀(マキリ)を腰につけ、火うち袋をそなえていた。」

アイヌのイナウと秋田領の祝い棒はよく似ていることも指摘している。五城目町谷地中で見た「幸の神の祝い棒」は久保田で見たのと同じで、アイヌのイナウと似ていることを繰り返し指摘している。横手市のぼんでこ棒(祝儀棒)は、40cmほどの柳やコシアブラなどの白木を、削り掛け縮みという技法で削り着色した繊細な手工芸品であるが、これもアイヌのイナウとよく似ている。

考古学によれば、道南から北東北にかけての地域は、縄文時代から古代にかけて共通の文化圏であったことが指摘されている。菅江真澄は、そのことを今から200年前に気づいていたのである。

|

|

|

|

| ▲真澄絵図「アイヌのイルカ漁」 |

▲真澄絵図「ハタハタ漁」 |

▲真澄絵図「人面土器」 |

|

- 日本の深層・・・縄文文化、東北の文化、アイヌ文化(「日本の深層 縄文・蝦夷文化を探る」梅原猛)

「古い文化、いってみれば日本の深層を知るには、縄文文化を知らねばならない。縄文文化を知るには、東北の文化を知らねばならない。・・・(しかし)東北人は、長い間、心の中に、密かになる誇りを抱きながら、蝦夷の後裔であることに、耐えてきていた。そして自分が、アイヌと同一視されることを頑強に拒否してきた。

・・・東北を、古くから倭人の住む、古くから稲作農業が発展した国と考える見解が、戦後の東北論の主流であったように思う。それは東北人を後進性の屈辱から救うものであったとしても、かえって東北特有の文化を見失うことになると思う。

・・・蝦夷の後裔であること、アイヌと同血であることを、恥とする必要は少しもないのである。むしろ、日本の文化は、蝦夷の文化、アイヌの文化との関係を明らかにすることによって、明らかになるはずである。」

|

|

|

- 北東北・・・コメは危険な作物

司馬遼太郎は、「街道をゆく41 北のまほろば」で次のように述べている。

「(青森県全体が)縄文時代には、信じがたいほど豊かだったと想像されている。津軽だけでなく、東日本全体(ブナ帯地域)が、世界で最も住みやすそうな地だったらしい・・・

その頃は「けかち(飢饉)」はなかった。

当然のことで、この地方の苦の種でもあった水田がはじまっていなかったのである。」

コメが、この藩の気候の上からも危険な作物であったと述べている。これは積雪寒冷地に位置する秋田も同じである。特に北東北三県は、つい最近まで冷害多発地帯であった。

|

|

|

|

- 天明の大飢饉のひどさは、菅江真澄の記録を見ればよく分かる。もともと稲作は、熱帯原産の植物で、それが実るには夏の平均気温が20℃以上を要した。しかし天明3年(1783)は、春から冷たい雨が降り続き、夏になっても寒く記録的な大凶作となった。真澄が津軽に入ったのは天明5年8月だが、一昨年の大飢饉の被害は、いまだ悪夢のような惨状として残っていた。

- 菅江真澄が記した「天明飢饉の惨状」・・・「外が浜風」の要約

天明5年(1785)、西津軽郡森田村の小道を分けていくと、草むらに人の白骨がたくさん乱れ散っていた。ある男が言った。

ご覧なさい、これはみな餓死したものの屍です。過ぐる天明3年の冬から4年春までは、雪の中に行き倒れたものの中にも、まだ息のかよう者が数知れずありました。その行き倒れた者がだんだん多くなり、重なり伏して道をふさぎ、往来の人は、それを踏み越え踏み越え通りましたが、夜道や夕暮れには、誤って死骸の骨を踏み折ったり、腐れただれた腹などに足を踏み入れたり、その臭い匂いをご想像なさい。

なおも助かろうと、生きている馬をとらえ、首に綱をつけて屋の梁に引き結び、脇差、あるいは小刀を馬の腹に刺して裂き殺し、したたる血をとって、あれこれの草の根を煮て食ったりしました。荒馬の殺し方も、後には馬の耳に煮えたった湯を注ぎ入れて殺したり、また、頭から縄でくくって呼吸ができずに死なせるといったありさまでした。その骨などは、焚き木に混ぜて焚いたり、野をかける鶏や犬をとらえて食ったりしました。

そのようなものを食い尽くしますと、自分の産んだ子、あるいは弱っている兄弟家族、また疫病で死にそうなたくさんの人々を、まだ息の絶えないのに脇差で刺したり、または胸のあたりを食い破って、飢えをしのぎました。人を食った者はつかまって処刑されました。人肉を食った者の眼はオオカミなどのようにギラギラと光り、馬を食った人は全て顔色が黒く、今も生き延びて、多く村々にいます。

弘前に嫁にやっていた娘が、この飢饉で母はどうしているかと訪ねてきました。母は冗談に娘に向かって『サルが丸々肥えているようだ。食べたらさぞ美味しかろう』と言いました。娘は薄気味悪くなって、夜、母の寝たすきを見て、逃げ帰ったということです。

- 馬も犬も食い尽くすと、弱っている人間を殺してまで人を食ったという恐るべき真実が記録されている。また、秋田領に戻る途中の長走村というところでは、一族をみな失って、乞食になっている人から、「人も馬もたしかに食べた」という証言を聞いて、そのまま記録している。飢饉が死語となった現代人にとっては、想像することすら困難なだけに、飢饉の実情を生々しく伝える貴重な記録である。

|

|

|

|

- 凶作飢饉と遠野物語(写真:大飢饉で餓死した者を供養した「五百羅漢」)

天明の大飢饉は、遠野でも多くの餓死者が出た。苔生す山中の自然石に、500体もの羅漢像が線彫りで刻まれている。この地に立てば、凶作で餓死した者の喘ぎ、苦しみ、叫び声が聞こえてくるような錯覚に陥る。義山和尚は、その魂を鎮めるために、500体もの羅漢像を彫り続けるしかなかったのであろう。

北東北は、稲作の北限に位置していただけに凶作・飢饉常習地帯であった。中でも、冷たい北東風「ヤマセ」によって冷害になる筆頭が岩手県北上盆地であった。その過酷な風土は、宮沢賢治の「雨ニモマケズ」にも記されている。

「日照りの時は 涙を流し/寒さの夏は オロオロ歩き」

ちなみに平成5年の大凶作の年の作況指数は・・・青森「28」、岩手「30」、遠野「8」、宮城「37」、秋田「83」であった。東北の太平洋側が著しく低い。特に遠野は壊滅的な低さだ。

「遠野物語」は、この世とあの世の境界がはっきりしない。むしろ交錯しているような不思議な物語ばかりである。それはヤマセによる冷害飢饉に加えて、大地震、そして一山越えると大津波が押し寄せるという過酷な風土から生まれた物語だからであろう。

|

|

|

| ▲佐々木喜善が生まれた村を望む |

▲遠野市土淵町山口の水車小屋 |

- 東北は歴史的な飢饉多発地帯・・・参考:「昭和東北大凶作」(山下文男)

「奥羽地方ほど頻繁に深刻な飢饉がおこったところはない」というのが歴史書の定説になっている。南部・盛岡藩を例にとると、江戸時代に大小あわせて94回、すなわち3~4年に一度の割で凶作に襲われ、実に16年に一度は飢饉に苦しむ歴史を繰り返している。

「秋田県史」(二巻)によれば、藩政期約260年間に71回、4年に一度の割で凶作があったとされている。特に被害の大きかったのは、宝暦5年、天明3年、天保4年の凶作であった。

近代になっても東北地方では、明治年間だけで24回もの凶作に襲われている。特に明治35年と38年の大凶作は、身売りや欠席児童が多いために学校教育が不可能に陥る村があるほどであった。

|

|

|

- ザシキワラシと三内丸山遺跡

遠野物語第十七話・・・「旧家にはザシキワラシという神の住みたもう家少なからず。この神は多くは十二三ばかりの童児なり」。一般にザシキワラシは男の子だが、遠野では女子のザシキワラシも登場する。このザシキワラシも、飢饉との関係説がある。

飢饉の際に生まれた子供は、育てることができず「口べらし」と称して間引きが行われた。当時は生まれたばかりの赤子は、霊的に未成熟で間引くことを神に返す行為とされた。だから、そんな子供は墓ではなく土間や台所に埋める風習があった。その間引きされた子供がザシキワラシになったと言われている。

三内丸山遺跡では、子どもの墓は、墓地ではなく住居の近くに集中している。幼くして死んだ子どもは、再び戻ってくることを祈りながら、神に返したと考えられている。昔は、幼くして亡くなる子どもが多かったことから、「七歳までは神の子」と言われた。七五三は、七歳まで無事に生きた子どもたちの成長を氏神に見せて感謝する意味があるとされている。そのルーツは、縄文時代であったことが分かる。

|

|

|

- 「秋田の農村はどこも貧しかった」(「日本奥地紀行」イザベラバード)

イギリスの旅行作家・イザベラバードは、明治時代、東北、北海道を旅し「日本奥地紀行」を書いた。例えば、米沢平野(置賜盆地)では、「まったくエデンの園である。鋤で耕したというより鉛筆で描いたように美しい。・・・実り豊かに微笑する大地であり、アジアのアルカデヤ(桃源郷)である。」と絶賛している。しかし、明治11年7月下旬、秋田に入ると一転、貧しい記録が際立つ。

「虻川(飯田川町)というみすぼらしい村で一泊・・・屋根裏の部屋で、ノミが多かった。米飯はとても汚くて食べる気がしなかった。宿のおかみさんは・・・ひどい皮膚病にかかっていた。・・・村々の家屋はみな木造であったが、虻川村は古ぼけた倒れそうな家ばかりで、家を棒で支え、斜めになった梁は道路に突き出て、うっかりすると歩行者は頭を打つほどであった。・・・

私の家の前には、裸同然の姿をした村中の人々が口を開けたまま黙ってじっと見つめながら一晩立っていた。豊岡(山本町)では・・・そこの人たちの着ているものは、特にボロボロで汚かった。

士族村である檜山(能代市)は例外であった・・・家は一軒建てで、美しい庭園があり、深い屋根の門がつき、庭先には石段になっていて草木が植えてあった。洗練されて静かな暮らしを楽しんでいるように見えた。

小繋周辺では・・・たいていの家は板張りで、端は粗末に釘で打ち付け、両側は粗末に縄で縛ってあった。家には窓はなく、どの割れ目からも煙が出ていた」・・・賞賛しているのは城下町だけで、秋田の農村はどこも貧しかったことが分かる。

|

|

|

- 秋田県農業の神様「石川理紀之助」

石川理紀之助は、明治時代の農村指導者で、生涯を貧農救済に捧げた人物。「老農」あるいは「農聖」と敬称されている。明治5年(1872)秋田県庁の勧業課に勤める。明治15年、米の値段が急落、さらに冷害が重なり、どの農家も借金に悲鳴をあげた。至るところに盗人がはびこり、山田村もまた借金であえいでいた。

明治16年39歳 県庁を辞職し、借金にあえぐ山田村25戸の救済を開始する。質の良い肥料を作り、これまでの倍の量を田んぼに施し、米の収量を増やす。無駄使いをやめ、養蚕をとりいれ副業に精を出す。仲間外れが出ないよう、助け合い、励まし合う、というものだった。毎朝3時、彼は掛け板を打って村人を起こし、農事に専念させた。

村人の努力と協力によって、5年間で村の借金を完済。「寝ていて人を起こすことなかれ」・・・理紀之助が残した名言である。明治34年、九州・宮崎県の谷頭の農村建て直しにも尽力。

晩年には、秋田県仙北郡の九升田の建て直しを依頼された。村人の借財は4万円(39戸)、利子の返済さえ困難な状況であった。翁の日記には、「空腹のため外に出る者なし。死んでも後始末する者がいない・・・貧乏風が隅から隅まで吹き荒れている」と記されていた。

そんな村を救うべくやってきた翁に対し、脅迫状を送るほど心まで貧乏風が吹き荒れていた。翁は、徐々に体調が悪くなっているのも顧みず、大正4年亡くなる寸前まで九升田の建て直しに尽力した。当時の魁新聞には、「一斗の酒にも酔わない彼らも翁の至誠に酔った」と記している。

理紀之助は、どんなに貧しく、苦しくとも、未来を信じ、世の人々に期待して掛け板を鳴らし続けた。まさに、農村の救済活動に一生を捧げた郷土の偉人であり、彼を抜きにして秋田県農業の歴史は語れないと言われている。その遺志は、戦争の中でも一度も休むことなく開催された「種苗交換」に如実に受け継がれている。

|

|

- 売られゆく娘たち

凶作が決定的となった昭和9年、秋田県保安課がまとめた娘の身売りの実態によると、「父母を兄弟を飢餓線より救うべく、悲しい犠牲となって他国に嫁ぐ悲しき彼女たち」の数は、1万1,182人、前年の4,417人に比べて実に2.7倍にも増加している。

身売り娘が多かったのは、秋田の米どころと言われる仙北・平鹿・雄勝三郡であった。一方、マタギの村・根子の記録によれば、昭和7年、戸数84戸のうち76名が農閑期に鳥獣の毛皮、熊の胆の行商で潤っていた。「年額8千円~1万円位の収入」があり、娘の身売り問題とは無縁であった。秋田では、コメの依存度が高いほど、「けかち(飢饉)」の悲惨な歴史があったのである。

|

|

|

- 米食悲願民族

江戸時代、農民の食べ物は、租税、小作料納入の残りしかないから、米を常食にするだけの量はなかった。米は正月や盆の儀礼食くらいで、普段は麦、粟、稗であった。米中心主義のおかげで他の穀物は雑穀と差別的な言葉で呼ばれるようになったが、稗は冷害的気象条件にも耐えうる優れた作物であった。

だから、青森県の下北や岩手県の閉伊郡、奥羽山脈の山間地帯では、稲を植えても実らない水田に稗を植えたという過去の歴史もあったのである。北東北は、気候風土から言えば、稲よりも稗・粟であったはずだが、それに逆らったために、凶作、飢饉を繰り返すことになったのであろう。昔から日本は「米食民族」などではなく「米食悲願民族」であったと言われているのも頷ける。

|

|

|

- マタギ集落「百宅」

鳥海山麓の百宅は、古くからマタギ集落としての伝統を保ち、かつては「鳥海の桃源郷」と称えられていた。ここには三組のマタギ集団があった。金五郎組(下百宅)、文平組(下百宅)、七蔵組(上百宅)である。水田は標高の高い山岳盆地に位置し、鳥海山麓の冷水では稲の実も熟さなかったであろう。昭和9年の凶作では、80haの水田が冷害で全滅している。農業だけではなりたたない村であることが分かる。また由利連合猟友会村上鳥海支部長によると・・・

百宅は、冬になれば完全な陸の孤島と化す。里から肉や魚を買って来ることなど考えられない。動物性タンパク質と言えば猟で獲った獲物だけであった。従って農業と冬場の猟が主な仕事であった。ウサギの内臓はもちろん、皮や耳も食べた。冬場のどぶろくのツマミは、タニシを干して保存していたツブ貝の干物を食べるなど独特の食文化を持っていたという。

|

|

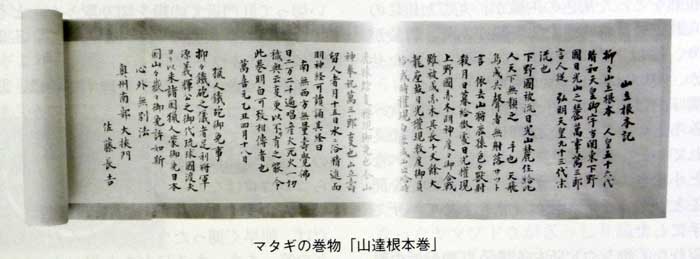

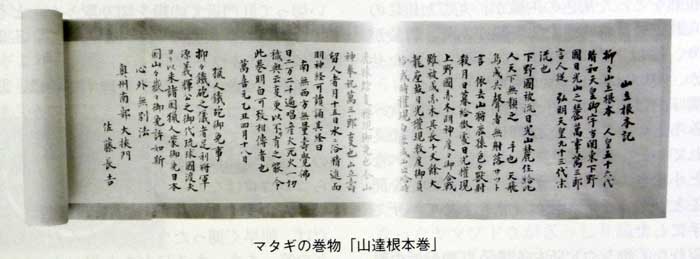

| ▲鳥海マタギの巻物「山達根本之巻」(由利連合猟友会創立60周年記念誌より) |

|

|

| ▲鷹匠の里「上仙道桧山」 |

▲名鷹匠を称える「狩猟師」の碑 |

- 農と狩りに生きる伝統習俗「鷹匠」の里・羽後町上仙道桧山

羽後町上仙道桧山には、45人の鷹匠が生まれ育った。右上写真の石碑は、鷹匠として活躍した三浦親子を称える「狩猟師」の碑である。昔の武士やレジャーとして行われているタカ狩りは、ハヤブサやオオタカを使って鳥類をとる。一方、獲物を生活の糧にしてきた仙道の鷹匠は、それよりはるかに大型のクマタカを飼い慣らし、野ウサギやテン、タヌキなど獣類の狩りをしてきた伝統猟法であった。

桧山集落は、戸数16戸、1戸当たり耕作面積はわずか4反歩。日照時間が短く、冷たい沢水を引いての湿田の収穫は少ない。こうした悪条件が鷹匠という伝統習俗を生み出した。

秋田県内の山村には、狩猟を生業としたマタギ集落は、阿仁町、森吉町、上小阿仁村、田沢湖町、西木村、鳥海町、山内村、東成瀬村など、いずれも農業だけでは生きていけない山間の奥地に位置している。上仙道桧山集落も実はマタギ集落であった。古くから農耕を営みながら、狩猟期の冬と春には山岳を歩いて狩猟に専念していたのである。

|

|

|

| ▲ブナ帯の渓流はイワナの宝庫 |

▲マタギ料理「骨付きのクマ鍋」 |

- 農業+狩猟・漁労・採集の複合文化

明治、大正、昭和の農村の歴史を振り返ると・・・つい最近まで冷害、凶作に見舞われ、飢饉を招くことが昔から繰り返されてきたことが分かる。人々は凶作のための備蓄や食いのばし、食べられる山菜や木の実、きのこ、草の根などの利用方法を良く知っており、救荒食の体系も作り上げていた。

簡単に言えば、積雪寒冷地の不利な農業だけでは、安定した生活は望めなかった。一方、ブナ帯の森の恵みは豊かであった。農業の合間に、春は山菜採り、夏は川漁、秋は木の実・きのこ採り、冬は狩猟に精を出した。それは農業と縄文的生業を組み合わせた複合文化とも言えるであろう。

- 参考・・・江戸時代の主食物4グループ(数量経済史の鬼頭宏)

第一群・・・縄文以来の伝統を受け継ぐクリ・ドングリ・クルミ・トチノミなどの木の実や、クズ・ワラビ・ユリ・山芋などの草根類は、非常時の救荒作物

第二群・・・粟・稗・キビなどの雑穀や、ソバ・大豆・小豆など

第三郡・・・弥生以来の伝統をもつ米・大麦・小麦

第四群・・・近世に渡来した甘藷・馬鈴薯・トウモロコシ

北東北の山間部及び平地における庶民の主食物は、つい最近まで第一群と第二群に依存する率が高かったのである。それは食文化においても縄文的であったことが伺える。

|

|

|

|

- 性器崇拝「コンセイサマ」

「遠野物語拾遺15」には、「この駒形神社は、俗に御駒様といって石神である。男の物の形を奉納する。」・・・駒形神社の本尊も、コンセイサマだという。コンセイサマ(金精様)は、豊饒や生産に結びつく性器崇拝の信仰によるものから始まったとされている。

1785年、菅江真澄は、「けふのせば布」の紀行文で、「鹿角市松の木村というところにくると、石の男根をならべた祠があった。これは、信濃、越後、出羽、特に陸奥にたいへん多い。」と、記している。しかし、明治に入ると、男性のシンボル「コンセイサマ」は、野蛮かつ卑猥なものとして禁止令が出され、その多くは消滅した。

それでも東北・関東では根強く残っている地域も少なくない。遠野市山崎のコンセイサマの社殿の中には、昭和47年に発見された高さ1.5mもの大コンセイサマを祀っている。今でも子宝と婦人病にご利益があるとされている。

|

|

|

|

| ▲黒湯温泉のコンセイサマ |

- 古くから温泉は女陰であるとされている。だから、東北には温泉が枯れずに湧き続けるように男根である金精神を祀っているという温泉が多い。例えば、岩手県花巻市大沢温泉や秋田県鹿角市蒸ノ湯温泉、仙北市黒湯温泉などが知られている。

|

|

- にかほ市横岡集落には、国重要無形民俗文化財「上郷の小正月行事」がある。上郷地区の横岡、大森などの集落では、小正月に雪中田植えや門柳立てなどとともに、サエの神行事が行われている。サエの神行事は、子どもたちが祭主となり、ワラ小屋づくり、小屋焼き、鳥追いなどを行うものである。

横岡地域のサエの神は、村の境界4ヵ所に「男性のシンボル」が祀られている。こうした男性のシンボルを模した石棒や立石は縄文時代から存在し、祭祀に使用された。性器崇拝は縄文の昔から連綿と続いてきたもので、かつては石や木製の男根を祀った神社や祠が数多く存在した。

|

|

|

| ▲古代の巨石文化と似ている続石 |

▲石碑群(遠野市) |

- 石神信仰

「遠野には多くの石碑が建っている。・・・講をつくって、出羽や日光や伊勢や金毘羅に詣った神々の霊によって、この村を悪霊から守るという意味が石碑に込められているようである。それゆえ石碑は町の境に建てられているのである・・・

・・・石は神なのである。石を神とする考え方も、また石器時代、縄文時代から伝わるものである。ここにもまた、縄文の文化の名残があるのであろうか。」(「日本の深層 縄文・蝦夷文化を探る」梅原猛)

|

|

|

- 秋田には、大湯や伊勢堂岱遺跡などのストーンサークルをはじめ、民間信仰の証でもある石碑や石を神として祀る信仰がたくさん残っている。

- ストーンサークルは祖霊信仰、石神信仰のルーツ

祖霊信仰とは、先祖の霊を神として信仰すること。私たちの祖先は、山野を駆けめぐり、自然崇拝を行っていた。やがて、高台を大規模な土木工事で土地造成し、いくつかの集団の共同墓地・ストーンサークルを築いた。これは、石に霊が宿り、配石はあの世とこの世を分ける役割をもつと信じるようになったからであろう。

墓の上に石を円く敷き詰めたり、円形に墓穴を配置した墓地の上に石を並べて、死者や祖霊の供養を続けるようになった。その延長線上に祖霊信仰、石神信仰があると言われている。

|

|

- 「西馬音内盆踊り」(国指定重要無形民俗文化財)

夏の夜の一大娯楽でもある盆踊りは、お盆にこの世を訪れる祖霊や精霊を慰め、再び送るために行われ、同時に秋の豊作を祈る大事な祭りの一つである。また、無縁仏を鎮めたり、祟りを引き起こす悪霊を村の外へ追い払うという意味もある。

西馬音内盆踊りは、阿波踊り、郡上おどりと合わせて日本三大盆踊りと言われている。毎年、8月16日~18日、羽後町西馬音内本町通りで開催されている。踊りのプログラムは「音頭(おんど)」と「願化(がんけ)」の二種類がある。日本の盆踊りの中でも最も美しい振りをもつ盆踊りと言われている。

写真右の黒い覆面をかぶった彦三頭巾は、踊り手の表情がまったく見えず、亡者を連想させ幻想的な雰囲気をかもしだしている。彦三頭巾をかぶる若い女の子たちは、浴衣を着用する。写真左の端縫い衣装は、4~5種類の絹生地をあわせて端縫った衣装で、女性が多く用いる。この場合は彦三頭巾ではなく、編み笠をかぶり、帯の結び方は御殿女中風な形になる。

|

|

|

| ▲狩人の先祖・万事万三郎伝説をもつ山寺 |

▲万事万三郎の祠があった岩穴 |

- 山寺とマタギの始祖・万事万三郎

マタギの始祖と言われる万三郎は、日光権現の口添えで朝廷から奥羽地方の狩猟権をもらい、日光山から山寺に移り住んでいた。そこへやってきた慈覚大師・円仁に、この地を譲って秋田の方に移ったと言われている。万三郎は、大師の教えを受け開山に協力したので「地主の神」として祀られている。

殺生を禁じられた万三郎は、猟場を求めて宮城県綱木山に移り住んだ後、秋田県阿仁町大阿仁に移った。万三郎伝説によると、阿仁マタギこそ万三郎の直系の子孫で、マタギの本家としての誇りを強く持っているという。

ちなみに慈覚大師・円仁は最澄の弟子で、東北の名刹のほとんどは円仁の開基となっている。度重なる蝦夷の反乱を抑えるためには、仏教というイデオロギーが必要であったことは言うまでもない。その先頭に立ったのが円仁であった。もともと縄文文化が色濃く残る東北には、円仁のような天台密教・修験道が適していたと思われる。

|

|

|

- 山伏修験道と番楽・獅子舞

秋田には、山伏系の番楽・獅子舞が非常に多い。マタギやナマハゲなどの習俗も修験道の影響を強く受けている。日本人にとって、山は、古くから宇宙の中心であって、自分たちの先祖が宿っているところでもあった。だから「日本の庶民信仰は山の宗教(修験道)を離れては成り立たない」と言えるであろう。

|

|

|

| ▲森吉神社のご神体「冠岩」 |

|

| ▲金峰神社のスギ並木(仙北市田沢湖) |

▲秋田駒ヶ岳・男岳山頂(1,623m)の駒形神社 |

- 自然の中の神と仏(「日本の心、日本人の心 下」山折哲雄、NHK出版)

日本の仏教は山の仏教として初めて大衆化した・・・それは平安時代―高野山を開いた空海、比叡山を開いた最澄以降のことです。それ以前の奈良仏教は、いわば都市仏教です。・・・言い換えれば、学問仏教、知識仏教であって、まだまだ日本人の心に触れるような信仰にはなっていない段階の仏教です。・・・日本人の心をとらえる信仰は、山岳という自然を媒介にして生み出されていった。

・・・その山の仏教で重要な意味を持ったのが、山そのもの、森そのもの、自然的景観がもつ意味でした・・・人々はその山や森の中に神の姿を感じ、仏の気配を感じるようになったからです。その感覚がやがて、日本人の神仏信仰の一つの重要な性格をなすようになっていったと思うのです。

|

|

|

| ▲木境大物忌神社境内(由利本荘市矢島町木境) |

▲鳥海山福王寺(由利本荘市矢島町) |

- 解説「神と仏」

縄文人は、あらゆる自然物に霊魂を認め、それを畏怖し崇拝していた。稲作の伝来に伴って農耕生活に変わると、天候不順や自然災害による凶作、疫病の発生は死活問題に直結した。だから人智を超えた自然の災いは神の怒りと考え、八百万の神々を崇める傾向がさらに強まったと考えられている。

農耕社会で定住生活が始まると、その土地を守ってくれる神・産土神を崇め、それを祀る社を作るようになっていった。さらに古来の祖霊信仰も合わさって、日本ならではの神々への信仰が根付いていった。

平安時代になると、それまで国家鎮護が主だった仏教が、次第に庶民にも根付き、神も仏も尊ぶという、神仏習合の信仰が生まれた。明治になると、神仏分離令で、この神仏混淆の思想は禁止されたが、今なお神仏習合の習俗は多く残っている。

|

|

|

| ▲秋田駒ヶ岳「浄土平」 |

▲鳥海山「賽の河原」 |

- 西方浄土と山中浄土

浄土教は、人間が死ぬと「西方十万億土」の浄土に往生するという。太陽は西の方に沈むので、人間があの世に行く時は西方の方向に向かうというのは理解できる。しかし、山に囲まれた日本では、「十万億土」という無限の彼方は理解しがたい。そこで、日本列島に育まれていた山岳信仰をベースに、ふるさとの山の頂上が浄土だと読み換え、日本独自の山中浄土をつくりあげた。

日本の山岳信仰の三点セットは、頂上の浄土、谷間の地獄、賽の河原である。亡くなった先祖は、山頂の浄土へと導き成仏させる。そして家の神様になってもらうのである。祖先の霊は、正月やお盆、お彼岸に山から子孫のもとにやってくるのである。その霊たちは子孫によって暖かく迎えられ、ある期間の間大切にあがめられ、又山に帰っていくのである。この神仏習合の信仰は、日本が独自に開発したものである。

|

| 参 考 文 献 |

「東北学/忘れられた東北」(赤坂憲雄、講談社学術文庫) 「東北学/忘れられた東北」(赤坂憲雄、講談社学術文庫)

「日本の深層 縄文・蝦夷文化を探る」(梅原猛、集英社文庫) 「日本の深層 縄文・蝦夷文化を探る」(梅原猛、集英社文庫)

「菅江真澄遊覧記」(内田武志・宮本常一、平凡社ライブラリー) 「菅江真澄遊覧記」(内田武志・宮本常一、平凡社ライブラリー)

「街道をゆく41 北のまほろば」(司馬遼太郎、朝日文庫) 「街道をゆく41 北のまほろば」(司馬遼太郎、朝日文庫)

「日本奥地紀行」(イザベラバード、平凡社ライブラリー) 「日本奥地紀行」(イザベラバード、平凡社ライブラリー)

「遠野物語」(柳田国男) 「遠野物語」(柳田国男)

「辺境を歩いた人々」(宮本常一、河出書房新社) 「辺境を歩いた人々」(宮本常一、河出書房新社)

「仏教と民俗」(五来重、角川ソフィア文庫) 「仏教と民俗」(五来重、角川ソフィア文庫)

「山に生きる人びと」(宮本常一) 「山に生きる人びと」(宮本常一)

「日本の心、日本人の心」(山折哲雄、NHK出版) 「日本の心、日本人の心」(山折哲雄、NHK出版)

「秋田・芸能伝承者昔語り」(民族芸術研究所編、秋田文化出版) 「秋田・芸能伝承者昔語り」(民族芸術研究所編、秋田文化出版)

「菅江真澄が見たアイヌ文化」(菊池勇夫、御茶の水書房) 「菅江真澄が見たアイヌ文化」(菊池勇夫、御茶の水書房)

「昭和東北大凶作」(山下文男、無明舎出版) 「昭和東北大凶作」(山下文男、無明舎出版)

「日本のしきたり」(朝倉晴武、青春出版社) 「日本のしきたり」(朝倉晴武、青春出版社)

「東北日本の食」(遠野物語研究所) 「東北日本の食」(遠野物語研究所)

|