INDEX 基層文化① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ |

|

|

|

| ▲昔のクニマス漁 |

▲丸木舟制作小屋と作業中の丸木舟(田沢湖) |

|

- 丸木舟

丸木舟は、一本の木を刃物でくり抜いて作るので、「くり舟」とも呼ばれている。丸木舟は、壊れない、沈まない、という特徴を持ち、頑丈なため海では磯漁に多く使われた。田沢湖の丸木舟と男鹿の丸木舟は、国の重要有形文化財に指定されている。

田沢湖の丸木舟は、杉の一木をくり抜いて造ったもので、田沢湖におけるクニマス漁に主として使用され、また湖上での交通にも使用された。湖畔で食堂を営む三浦久さんは、クニマス漁で使われた丸木舟の復元に取り組んでいる。使用している材は、樹齢150年以上の秋田スギである。第一号の丸木舟の名前は、ズバリ「くにます」と命名したという。

|

|

|

▲男鹿の丸木舟(男鹿市、なまはげ館)

- 男鹿の丸木舟は、真山・本山にある樹齢300年以上の一本の秋田杉をくり貫いて造る。船の長さは6m前後、幅は1m前後。岩礁の多い男鹿の海では、岩場の海草、貝類の採取、運搬、交通など沿岸の仕事には欠くことができない舟であった。耐用年数は100年以上といわれている。

- 丸木舟のルーツも縄文時代である。縄文丸木舟は、日本各地の遺跡から発見されている。また、三内丸山遺跡では、北海道産の黒曜石、新潟県糸魚川産のヒスイ、岩手産の琥珀、秋田産のアスファルトなど、活発な交易がおこなわれていたことが実証されている。彼らは、縄文丸木舟に乗って、海や川を自在に移動していたのである。

|

|

|

- つる細工、木の皮細工

昔から日常的に使うコダシやカゴ類は、ヤマブドウやミツバアケビ、サルナシ、マタタビなどのつるを使って編んだ。それらは丈夫で、使い込むほどにツヤが出て美しい。つるだけでなく、ウリハダカエデやサワグルミなどの木の皮を剥ぎ、細かく割いてカゴ類を編んだ。そのルーツは、もちろん縄文時代である。

縄文人は、つる植物やアシなどのイネ科植物の繊維を利用したり、木や竹などを細かく割ったヒゴを利用してカゴ類や袋物を編んだ。編み方は、ヒモを交互に潜らせながら編む「編代編み」が多かった。

|

|

|

| ▲6月頃、シナノキの樹皮剥ぎ。糸をとるには内皮を使う。(新潟県山北町山熊田) |

▲木灰を入れた湯で煮ると薄く何枚にも分けることができる。(新潟県山北町山熊田) |

|

|

| ▲木の皮から糸をとり、布に織り上げる工程はたいへんな手間がかかる。(新潟県山北町山熊田) |

▲雪が降ると、女の人たちが集まって糸をつくり、冬の間に機械に向かってシナ織りをした。 |

- シナ織り

シナノキ、別名マンダの木の皮から糸をとり、布に織り上げるのがシナ織りである。かつては仕事着や穀物を入れる袋、敷布団、漁網など幅広く使われていた。シナノキは、縄文時代から、日本海側や東北地方の山野に多く自生している植物で、古代織物の代表である。もともと北方系の織物で、アイヌ文化圏に属する織物ともいわれている。

|

|

|

| ▲遠野のオシラサマ |

▲伝承園・千体のオシラサマ |

- オシラサマと木の神・シランパカムイ

オシラサマは、30cmほどの桑の木を削って男女や馬などの顔を描き、布を着せ神様として祀る。養蚕の守り神や家、火、目、狩り、子供、女の病治癒の守り神として信仰されている。オシラサマには毎年新しい布が着せられるが、これをオセンタクと呼ぶ。オシラサマは、年に一度は遊んであげないと祟りがあるので、女性だけで「オシラ遊び」をする。

オシラサマの原型は、木を削って顔を描くことにある。木に顔を描いたものを神として祀る。それに着物を着せる。祭りの日には、その木切れの神を手に取って遊ばせる。こけしに着物を着せると、お雛様になる。この人形を動かすと、人形芝居になる。こけしも、白木の木に顔を描く。オシラサマもこけしも、本家は東北である。

アイヌ語で木のことを「シランパカムイ」と言い、木の神であると同時に、地上にある全ての生きとし生けるものを代表する神である。アイヌのイナウもまた、木を削って顔を描く。オシラサマは、木の神、全ての生命の基になる「シランパカムイ」を現しているとも言われている。

|

|

|

- 木地屋

木製品のうち、椀、鉢、盆、しゃくし、ひしゃく、木皿類を作る人を木地屋あるいは木地師と呼び、製品を木地物と言った。江戸時代の木地屋は、ブナ、トチノキ、クリなどのブナ帯の樹木を求めて山中を移動しながら生活していた。

木地屋のルーツと言われる滋賀県愛知郡東小椋村は、古くから杣のあったところで、山中から多くの材木を奈良、京都へ運んだ。また、この山中には南畑と北畑と呼ばれるろくろ師の居住地区があった。かつては仏像、仏具の製作が多かったが、次第に日常生活の用具をつくるようになったと言われている。しかし、木地の材料が乏しくなったために、良い材料を求めて各地へと四散していった。

彼らが定住を始めると、焼畑を行って食料自給を図った。東小椋村の南畑、北畑という呼称が、それを示している。焼畑では、ソバ、ヒエ、アワ、大豆などを栽培していた。木地物による収入を加えると生活は安定していたと言われている。

|

|

|

- 木地山こけし

秋田県湯沢市皆瀬の木地山こけしで有名な小椋家(右上の写真)の先祖は、木地屋の元締めとされる東小椋村を本拠地とする小椋姓の木地屋である。会津若松から鳴子、鬼首へと良質の木地を求めて転々とし、1833年、現在の木地山に移り住み、皆瀬木地師が形成されたという。1864年当時、皆瀬村と高松村に小椋一党の木地屋が78軒もあったという。

|

|

|

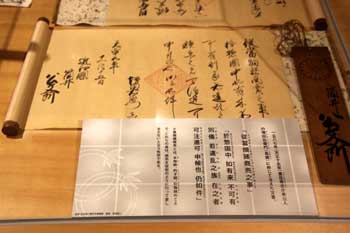

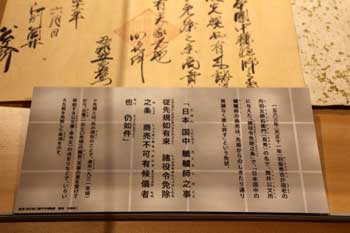

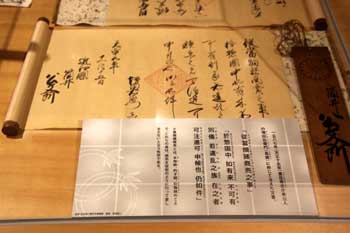

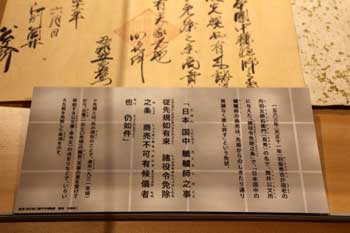

▲木地師の特権を保護する文書

- 木地屋は、元締めとされる小椋村が出したという文書を持っていた。それには、国内のどこの山へ行くことも、その山で自由に材料の木を伐ることも許すというものであった。これは、越境のパスポートと言われたマタギの巻物に似ている。さらに、その文書の多くは写しの偽物という点でも、不思議と共通点が多い。

また、山の七合目以上の木は自由にすることができるという伝承も持っていた。山は女人禁制で、山麓の人もほとんど利用していない領域になると、抗議する人もいなかったのであろう。しかし、明治時代になって林野の所有がはっきりすると、偽の文書や伝承で勝手に山に入ることは許されなくなった。以降は、山の近くの集落に入れてもらったり、木地屋の仲間の集落をつくったりした。

|

|

|

| ▲木地山こけしの名工・小椋久太郎翁の碑 |

▲「木地山系こけし」と言われる「川連こけし」 |

- 皆瀬木地山に居を構えてから四代目の久四郎さんまでは、木地師の本業である椀・木鉢・ひしゃくなどを作っていた。子ども用の玩具類は注文があった時や暇つぶし程度に作る程度であった。五代目久太郎翁の代になると、温泉などの湯治客や旅行者の土産品としてこけしブームが起こり、製作が追い付かなくなった。昭和10年頃からこけし専業へ転身したという。

|

|

|

| ▲泥湯温泉 |

- こけし発生の三要素は、「東北」「温泉」「木地師」と言われている。木地師は、もともと木地物をつくるだけでは商売にならない。それを自ら売り歩く行商もしなければならなかった。だから必然的に土産物などで売れる温泉などの消費地に近い所に定住する傾向があったのではないか。木地山の木地師は、近くに泥湯温泉、小安温泉、須川温泉があった。

旅マタギの行き先は、野生鳥獣の多い「中部東北」のブナ帯であることと、消費地の「温泉」に近いという特徴を持っている。旅マタギの行き先、あるいは熊の胆などの行商と木地師の居付く場所が極めて似ている点が興味深い。

|

|

|

|

- 木地屋と塗師

毎日、木地の食器、容器を使っていると汚れたり傷みやすい。その脆弱さを矯正するために漆を塗る。漆は、ウルシの幹の皮に傷をつけておいて、そこから出る樹液をとる。漆は早くから仏像などに用いられ、湿気の多い日本では長い間の使用に耐えることができた。だから、木地屋たちは塗師と結びついていった。

岩手県浄法寺塗や会津の春慶塗、能登の輪島塗、和歌山県の黒江塗などは、いずれも木地屋とうるしかき・塗師の密接な所に発達したと言われている。川連漆器も、木地山の木地師たちと何らかの結びつきによって発達したものであろう。

|

|

|

- 川連漆器(写真:川連漆器伝統工芸館)

稲川町史によると、今から800年前、部下の武士たちが武具に漆を用いるようになり、それが日常使う道具類にも使われるようになったのが始まりと記されている。また一説によれば、川連漆器の起源は、奥州藤原氏の滅亡とともに流れてきた、京都系の木地屋で、その落人が隠れ里としたのが西方の東福寺山であると伝えられている。当初は木地業を営んでいたが、やがて川連漆器の源流をなしていったと言われている。

一方、湯沢市稲川大舘には、古くから渡り木地師や各地より集まった下人から椀師となって定住した者も多いという。明治に入ると、山の特権を失った小椋一族は、相次いで大舘に移住している。さらに小椋岩右衛門は、長男と次男の二人を土地の上層塗師に入籍させている。こうして木地屋と塗師が密接に結びついて、今日の川連漆器へと発展したのである。

木地師と塗師の密接な関係、温泉とコケシなど、西の人と技術が東北のブナ帯の森で邂逅し、新たな山の文化、山の産業へと発展していったのである。この木地物と漆のルーツを辿って歴史をさかのぼると、いずれも縄文時代に行き着く。

|

|

|

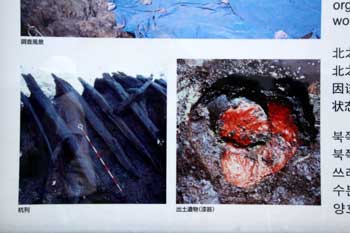

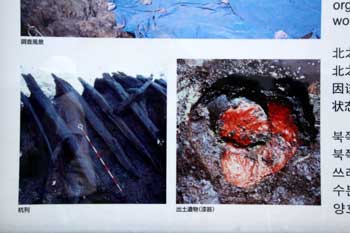

| ▲三内丸山遺跡「漆器」(縄文時代中期)・・・左の写真右の赤い器が出土した漆器である。

|

|

▲「唐松城」の能舞台(大仙市協和)・・・舞台奥の鏡板には松の古木が描かれている

- 能と神、霊魂信仰

中世の館「唐松城」の能舞台は、現存最古の京都西本願寺の北能舞台を模して造られた。その舞台正面の鏡板には、松の古木が描かれている。これは、「影向(ようごう)の松」と言われる神の依代の意味がある。だから、能は、神が降臨する聖なる場において演じられる芸能であることが分かる。

唐松城の能舞台と周囲の竹林、まっすぐ伸びたスギ林は・・・山に神が降臨し、巨木・古木に神が降りてくると信じた日本人の神意識をよく表現しているように思う。

能の世界は、敗者となった死霊・亡霊を主人公にした作品が多い。これは亡き霊魂は必ず帰ってくるという日本人の霊魂信仰によっていると言われている。その亡霊が現れる通り道が、能舞台正面の左手に伸びた「橋懸り」と呼ばれる通路である。古来から日本人が抱いていた神認識、霊魂信仰が、美学として結晶したのが能を演じる能楽堂だと言われている。

|

|

|

| ▲唐松城で演じられた能 |

▲能舞台背後の竹林とスギ林 |

- 能の演目「善知鳥(うとう)」・・・青森県外ヶ浜の猟師が主人公。ウトウという鳥を殺して生計を立てていた猟師が死後亡霊となり、生前の殺生を悔い、そうしなくては生きていけなかったわが身の悲しさを嘆く話である。哲学者の梅原猛さんは、源氏物語は貴族階級の恋愛沙汰だが、能は差別された最底辺の庶民の苦しみ哀しみを的確に描き、見事な文学にしていると高く評価している。

|

|

- 男鹿のナマハゲ

男鹿の真山、本山、毛無山は男鹿三山、あるいはお山と呼ばれ、平安時代から山岳信仰の修験場であった。江戸時代には、10ヵ寺50坊もあって大いに賑わった所が現在の門前である。かつては、男鹿三山へのお山駈けをしてはじめて大人の仲間入りが許された。こうした青年儀礼としてのお山駈けの習俗は、修験道の影響によるものである。

真山神社のナマハゲ柴灯祭りは、修験の加持祈祷の儀礼と民俗行事としてのナマハゲが結合したものである。この祭りは、菅江真澄が約200年前に記録したナマハゲとさほど変わらぬ姿で、現代まで受け継がれている。

奇妙なことに真山のナマハゲの面には、角も牙もない。この顔から連想するのは山で修業する山伏あるいは山中浄土にいる先祖神のイメージである。つまりナマハゲは、「鬼」ではなく「神」なのである。

|

|

|

| ▲長野県秋山郷の焼畑耕作 |

▲山立根本之巻(北秋田市阿仁・マタギ資料館) |

- マタギと焼畑

下北半島の恐山周辺では、大正時代まで盛んに山焼きが行われた。焼いた後に良いワラビが生えるからである。春はアクを抜いて、おひたしにしたり、ワラビ叩きにして食べたほか、塩漬けや干しワラビにして保存した。秋になると根を掘り取ってつき砕きデンプンをとった。こうした慣習は、秋田でも広く見られた。

山を焼くことは、良い草を育てるため、屋根を葺く茅草や田畑へ入れる肥草をとるためだけでなく、人間の食料を豊富ならしめる目的もあったのである。このような山焼き、野焼きから焼畑耕作へと移行していったと考えられている。

焼畑は、山の草木を切って枯らしてから焼き払い、その時できる灰を肥料として作物を作る畑のことである。一般に4年を一区切りにして、後は草木の伸びるままにして山に戻す。それは地力の衰えと雑草が生えて作物が育たなくなるからである。

民俗学者の宮本常一は、「焼畑習俗を持つ村々には狩を行っているものが多い」と指摘している。下北半島のマタギ集落で有名な畑集落の名の由来は、焼畑を盛んに行っていたからである。また、マタギの本家・阿仁周辺でも焼畑が多く見られた。阿仁では「カノマキ」といい 一年目はソバ 二年目からは大豆、小豆、アワ、キビ、大根、赤カブを植えた。

こうした焼畑耕作の普遍化が、狩猟採集民を山間地に定住させ、水田稲作に直接影響されない生活をうちたてたと言われている。この焼畑は、古くは縄文時代から行われてきた歴史を持っている。

|

|

|

▲鳥海山麓、百宅の霧下そば

- 山村のそば

そばは、今でこそ田んぼの転作作物として盛んに栽培されるようになったが、昔はどうであったか・・・そばは、どんな荒地にも育ち、成長が早く、夏と秋の二度収穫できる。そばは肥えた畑で作るといつまでも花が咲き続け、美味しい実ができない。つまり、焼畑や山間高冷地の畑が適地であった。

さらに実のまま保存できるので、焼畑でも、ヒエ、アワに次いでよく作られ、飢饉の時の食料として保存もしていた。

|

|

|

- 自然の災い(写真:災害写真データベース「東日本大震災・津波被害」)

2011年3月11日に発生した東日本大震災は、自然の災いの恐ろしさを改めて痛感させられた。思えば、昭和58年5月26日に発生した日本海中部地震は、日本海側では起こらないとされていた津波が発生し、104名が亡くなっている。平成7年には、阪神淡路大震災が発生し、亡くなった人は6,400名をこえる。さらに東日本大震災では、巨大な津波によって2万人近い犠牲者が出た。

日本の自然災害の筆頭が地震と津波である。さらに最近は局所的なゲリラ豪雨が頻発し、仙北市田沢湖や広島などで土石流が発生し、多くの犠牲者を出している。改めて日本は、「災害列島」と言われるほど、自然の災いが多いことを痛感させられる。この自然の災いが、日本人の自然観、東北の基層文化に決定的な影響を与えてきたことは疑う余地がないであろう。

|

|

|

- 寺田寅彦「日本人の自然観」

東日本大震災の発生で見直されているのが、地震学者で優れた科学随筆を数多く残した寺田寅彦である。「天災は忘れた頃にやってくる」は、彼の名言の一つである。昭和10年に発表された「日本の自然観」の一部を下記に抜粋する。

「日本ではまず第一に自然の慈母の慈愛が深くてその慈愛に対する欲求が充たされやすいために住民は安んじてその懐に抱かれることが出来る、という一方ではまた、厳父の厳罰の厳しさが身に沁みて、その禁制に背き逆らうことの不利をよく心得ている。・・・

単調で荒涼な砂漠の国には一神教が生まれると云った人があった。日本のような多彩にして変幻きわまりなき自然をもつ国では八百万の神々が生まれ崇拝され続けてきたのは当然のことであろう。山も川も樹も一つ一つが神であり人でもあるのである。それを崇めそれに従うことによってのみ生活生命が保証されるからである。・・・

鴨長明の方丈記を引用するまでもなく地震や風水の災禍の頻繁でしかも全く予測し難い国土に住むものにとっては天然の無常は遠い遠い祖先からの遺伝的記憶となって五臓六腑に染み渡っているからである。」

|

|

- 鳥海山麓一帯には、なぜ番楽・獅子舞が多いのだろうか(写真:元滝伏流水)

標高1700mに位置する鳥海湖の湖底の水温は、夏でも2~3度。万年雪の融雪水が地下に浸透し、80年もの歳月をかけて湧き出す。山形県遊佐町「胴腹滝」の調査では、湧水の温度は7.1度~9.1度と極めて低い。だから鳥海山の名水は「氷河水」とも形容されている。「岩ガキ」の旬が真夏であるのは、鳥海山の冷たい伏流水にあると言われている。

しかし、良いことばかりではない。稲作にとっては、水が冷た過ぎた。稲作の障害温度15℃に対し、夏でも摂氏10℃前後と5℃も下回っている。だから鳥海山麓地域の農業は、冷水害常習地帯であった。さらに、鳥海山の噴火、象潟地震、波浪の波しぶきで起きる塩害など、自然の災いに見舞われ続けてきた。これは寺田寅彦が言う、母なる自然に対して、もう一方の「厳父の厳罰の厳しさ」「天然の無常」という一面が、鳥海山麓地域では際立っている。

|

|

|

- 冷害・飢饉と番楽の関連を物語る事例・・・天明の大飢饉は、由利本荘市屋敷集落にも多大な被害を及ぼし、亡くなる人が続出した。これ以上の死者を防ぐため、屋敷集落の人々は相談し、近隣の荒沢村におもむき、本海番楽を習得、五穀豊穣と悪疫退散を願ったのが屋敷番楽の始まりとされる。

鳥海山は古くから信仰の山であったのに加え、人智を超えた「災いをもたらす山」でもあった。だからこそ鳥海山を恐れ敬う信仰は、他地域に比べて根強かったことが伺える。この鳥海山に対する畏敬と感謝の風土が、五穀豊穣、無病息災、悪疫退散を祈る番楽・獅子舞が多い理由であろう。

こうした自然の災いに対して畏れ敬う精神文化のルーツは、縄文時代の自然崇拝=アニミズムに見出すことができる。

|

|

|

| ▲勾玉(まがたま) |

▲ヒスイ製大珠(縄文中期) |

- 縄文の勾玉と草木国土悉皆成仏の思想

小説家の五木寛之さんと哲学者の梅原猛さんの対談集「仏の発見」で梅原さんは次のように述べている。縄文時代に崇拝されたヒスイの勾玉(まがたま)は、白い色の中に緑が斑に入っている。これは雪の中から緑が発芽する植物の霊を現している。初期の勾玉は、イノシシや魚の形をしていて、動物の霊を現している。つまり、自然界のあらゆる物には、固有の霊魂や精霊が宿るというアニミズムの思想を現している。

「日本の国は、縄文時代の文化の影響が残っていて、それを仏教が変容させて、草木国土悉皆成仏という思想を生み出したと思います。そういう思想は、インド仏教や中国仏教にはないんです。・・・それはやっぱり、植物や動物や自然現象にも霊があるという、縄文時代以来の伝統思想が、仏教を変容させたのだと思います。」

(注)草木国土悉皆成仏とは、この世の一切の生きとし生けるもの、植物や動物だけでなく、山や川や草木も国土も、皆ことごとく仏になる本質をもっているという意味である。

|

| 参 考 文 献 |

「東北学/忘れられた東北」(赤坂憲雄、講談社学術文庫) 「東北学/忘れられた東北」(赤坂憲雄、講談社学術文庫)

「日本の深層 縄文・蝦夷文化を探る」(梅原猛、集英社文庫) 「日本の深層 縄文・蝦夷文化を探る」(梅原猛、集英社文庫)

「山に生きる人びと」(宮本常一) 「山に生きる人びと」(宮本常一)

「稲川郷土誌(第二集)」(稲川文化財保護協会) 「稲川郷土誌(第二集)」(稲川文化財保護協会)

「皆瀬村史」(皆瀬村) 「皆瀬村史」(皆瀬村)

「天災と日本人」(寺田寅彦、角川ソフィア文庫) 「天災と日本人」(寺田寅彦、角川ソフィア文庫)

「仏の発見」(五木寛之、梅原猛、学研M文庫) 「仏の発見」(五木寛之、梅原猛、学研M文庫)

「木の教え」(塩野米松、ちくま文庫) 「木の教え」(塩野米松、ちくま文庫)

「マタギ-森と狩人の記録」(田口洋美、慶友社) 「マタギ-森と狩人の記録」(田口洋美、慶友社)

「写真ものがたり 昭和の暮らし2 山村」(須藤功著、農文協) 「写真ものがたり 昭和の暮らし2 山村」(須藤功著、農文協)

「知られざる日本 山村の語る歴史世界」(白水智、NHKブックス) 「知られざる日本 山村の語る歴史世界」(白水智、NHKブックス)

|